提起阿富汗,你会想到什么?

是动乱与战争、恐怖主义,还是电影里包着头巾的男人和看不见脸面的女人?

最近,阿富汗塔利班发布了一系列针对女性的限制令,如禁止阿富汗女性在公共场合说话,女性必须佩戴口罩和面罩等。自2021年塔利班政府重新上台后,这个国家往往因极端和保守的政策而出现在各大新闻。从苏联入侵,到美国的反恐战争,过去的几十年间,阿富汗一直是大国博弈的角斗场。

对于大多数人来说,阿富汗这三个字,代表的始终是一个遥远而陌生的国度,它只存在于我们的想象中。

2003年,二十多岁的班卓曾独自去往中亚旅行,她从新疆出发,翻越帕米尔高原,经过巴基斯坦,从巴基斯坦西北边境进入阿富汗的荒漠中。她曾亲手触摸过这片真实的土地。

2001年,塔利班炸毁了世界文化遗产巴米扬大佛,图为炸毁后的巴米扬残窟。

那一年,阿富汗刚刚经历反恐战争,对于一个独行女性来说,有许多意料之外的风险。从喀布尔到坎大哈,班卓曾因不穿布卡被旅馆拒绝入住,也曾遭遇陌生男人求婚,但也是这些人,明明深陷贫穷和混乱中,却给了她最大程度的善意和慷慨。

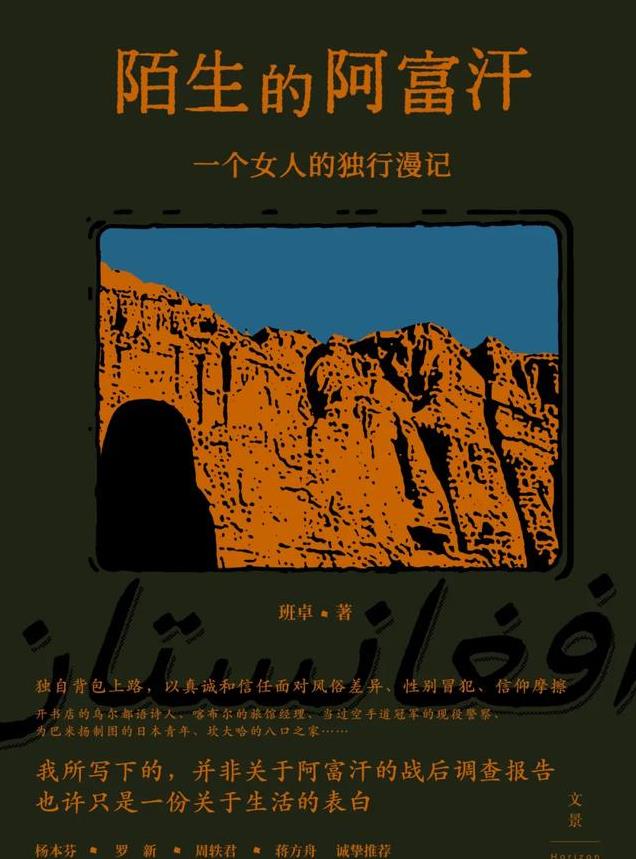

回国后,她将这份回忆写成了游记《陌生的阿富汗》。我们跟班卓聊了聊,这关乎一个女性在危险国度遇到的信仰与冒犯、传统和现代、真诚和阻碍。对她来说,阿富汗有的只是一群普通人,活在时代的夹缝中,过着真实的生活。

《陌生的阿富汗》,2024年世纪文景出版

以下根据她的讲述和著作内容整理。

当一个女性独自去阿富汗

去到阿富汗,其实是一个偶然。

我天生就喜欢旅行,从大学一年级开始,几乎每年的寒暑假都会在外面。2003年,我在北京读硕士,空闲时间比较多,就想去中亚转转。出发前,我并未做任何行程规划。我只知道,从新疆出去是巴基斯坦,那里是最容易拿到签证的国家。

那个年代没有智能手机,我就背着一个双肩包,带着相机和一份《世界地图册》,在北京办好巴基斯坦签证就出发了。出门越久的人,包会越小,因为我知道,无论什么时候我都要把它背在身上。双肩包里面装着我的换洗衣服、护照和几百美金,就是这些东西,支撑了我几个月的旅途。

班卓在湖边

在巴基斯坦的伊朗大使馆等待签证时,我偶遇了来自阿富汗的叔侄俩,叔叔已经拿到英国国籍,试图将侄子经由伊朗迁到英国。为了打发时间,我和他们打听起了阿富汗局势。

即便流落在外,他们依然对家乡满怀热忱。我拿着《世界地图册》,翻到阿富汗那一页,通过他们的介绍,我仿佛看到那些荒凉的山丘、空旷的草原和浩瀚的沙漠从地图中跳出来。一个个陌生的小山村变得如此亲切而具体,我临时萌生了要去阿富汗的念头。

那时美国的反恐战争刚打了两年,联合国的维和部队开始入驻,我当然知道阿富汗算不上“安全”。但在这之前,我已有丰富的旅行经验,不仅在九十年代的西藏生活了好几年,也曾独自从云南边境穿越过缅北曼德勒战乱地区。我并不觉得这是冒险,只要边境照常开放,别人能去,我自然也能。

根据巴基斯坦政府的要求,外国人要经由巴阿边境进入阿富汗,需要到白沙瓦的边境事务管理局备案和办理通行证,然后乘坐专车或者包出租车,由一个持枪军人全程护送至边境小镇托尔坎。

当我在边境事务管理局办好巴基斯坦的出境手续后,天空下着雨。我看到很多衣着褴褛的人们,大包小包,像逃难一样匆忙奔走,空气里散发着忙碌的汗味,和由无数双疲于奔命的脚所掀起的尘土的腥气。

早上六点从白沙瓦出发,到达阿富汗的首都喀布尔时,已是下午五点。刚下车我就被围住了,一群人包着头巾的脑袋默默盯着我这个外来者,眼神中充满戒备和好奇。走出去很远,依然能感受到后背灼灼的目光。

战后的阿富汗街道,并非大家想象中的满地废墟,反而干净又荒芜。由于通货膨胀,阿富汗尼(阿富汗当地货币)不断贬值,再加上过渡政府“卡尔扎伊”发行了新货币,市面上流通着新老阿富汗尼、美金、欧元等在内的三五种货币,喀布尔街头到处是背着不同货币的钱贩子。街上几乎很少有闲散游客,在阿富汗期间,我几乎未见过第二个女性旅行者。

我就是在这样的境遇下和阿富汗相遇了。我对旅行从不做任何预设。预设往往源自于偏见,我不愿把这些偏见装满脑子,再费劲把它们去掉。来到陌生的地方,我只想要好好感受。

班卓的旅行路线

阿富汗不过是我旅途中的一个中转地。然而,当我全部旅行结束后,发现我印象最深的居然还是这里。我在阿富汗遇到的人们,他们备受战乱之苦,只能维持最基本的生存,但跟你交往时,却愿意倾其所有。这种真诚,很珍贵,也很沉重。

初遇阿富汗

我对这次旅行虽没有预设,但却做好了充足的心理准备:阿富汗人民没有邀请我,是我主动要去人家家里,我不能要求别人接受我。生活硬件方面,我更是不在意,别人怎么过,我也都能过。我理所当然地认为,战争已经告一段落,我至少可以自由行动,不会遇到什么障碍。

然而,刚落地我就吃了个闭门羹。

到达喀布尔后,我先得找个落脚地。我在闹市区找了好久,才寻到了一家价格合理的小旅馆。

旅馆经理叫阿里,一开始他并不愿意接待我。塔利班统治时期,法律禁止妇女上学、工作、单独上街时,妇女出门必须穿戴布卡。虽然彼时禁令已废除,但大多数人仍保持原样。而在他们看来,我显然是个异类。彷徨之际,我只好求助两个正在找住宿的日本旅行者,跟他们拼了个三人间,每人三美金。

当我逐渐熟悉了这家小旅馆后,我才意识到我给阿里添了多少麻烦。阿富汗的旅馆,没有女厕所,并不具备接待妇女的条件。但当我从巴米扬再回来喀布尔,独自回到这家小旅馆时,阿里却没有再赶我走,甚至某天还同意了我在厕所洗澡的请求。

我知道自己有些得寸进尺。阿富汗人活在伊斯兰文化中,这种信仰已经内化成行为习惯。这里的女性不会单独出门,更不会住旅馆。他们理所当然地认为,所有人都应该按照他们的教义去生活。然而,当我利用了自己身为外国女性的特权,他也愿意释放出最大的善意,包容了一个在自己文化之外的人,这令我十分感激。

在去到阿富汗南部后,这种文化差异更加真切。

阿富汗的食物一成不变,大多是馕、烤肉、生洋葱片等,我实在吃不下去。好多天里,我只能靠饼干和水果度日。在去往南部的路上,因连日腹泻和营养不良,我已经头晕目眩。大巴上的副驾,不厌其烦地为我开窗关窗,还悄悄递给我一瓶未开封的矿泉水;陌生的少年给我送上热茶和葡萄。虽然我们语言不通,但这些最朴素的人们,以各种方式,默默表达着对一个陌生女人的关切。

在南部城市坎大哈,我没住过旅馆,而是在沙赫伯家住了好几天。有天下午,我想出门逛巴扎(当地集市),沙赫伯的妈妈纳莉亚大惊失色,“没有沙赫伯陪着,你怎么可以上街”,她坚持等儿子回家后才让我出门。我身上穿着巴基斯坦买的长裙,他们担心会惹人注意,引来麻烦,纳莉亚又找出她结婚时的衣服给我穿上。

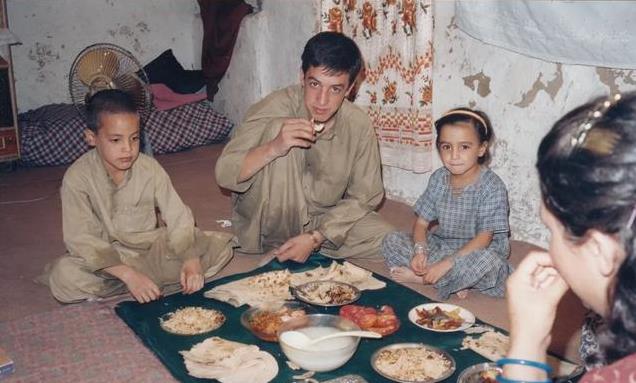

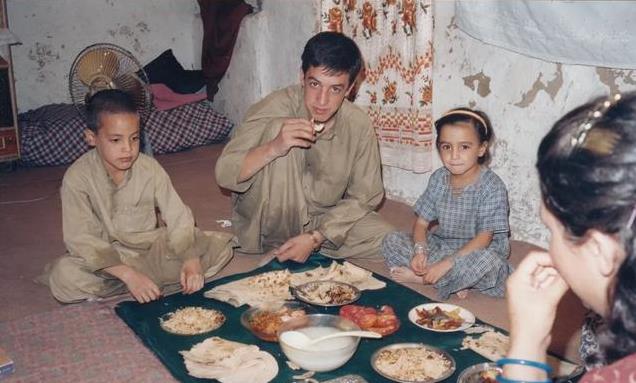

在沙赫伯家吃的第一顿晚饭

阿富汗的日常食物很简单,主食通常是面饼,配一锅混合着牛羊肉和各种香料的炖菜,或是加点肉,炒一锅米饭。刚在他们家住下的时候,纳莉亚会单独为我准备炸土豆和炸鸡腿。在他们的概念中,外国人都爱吃那样的食物。在我表明自己爱吃炖土豆后,这道菜在餐桌上出现的频率越来越高,纳莉亚每次都一勺一勺舀到我碗里,盯着我吃下去。在这样的照料下,我的身体慢慢恢复了生机。

临走的时候,沙赫伯的妹妹德娃不舍地抱着我,大眼睛里满是泪水。他们家有八口人,我收下了她送的八个镯子。在后来的旅途中,虽然我小心保护,镯子还是碎了好几个。前段时间,我的学生不小心打碎了我最后一个镯子。它被认真地拼合好,裱在了画框里。

布卡之下的阿富汗女性

战后的喀布尔,时局仍然动荡,但塔利班的禁令废除之后,还是恢复了不少女性权益。

女子学校恢复了上课。街上也偶尔能看到不穿布卡、披着头巾、脚蹬高跟鞋的年轻职业妇女,她们大多行色匆匆,身旁都有男性陪同。但大多数女性依然恪守着禁令。

于是,当我穿着长袖长裤,披着头巾行走在喀布尔街头时,就要习惯男人的注视和小孩的口哨。在他们的眼神里,更多是一种对外来者的戒备,而非对女性的凝视。

偶尔也有过分的行为,有一次我在路旁买果汁,付钱时后背却被冰块之类的东西砸中,周围人哄笑起来。气愤不已的我回到旅馆,餐厅的少年又在我臀上捏了一把,我怒气上涌,结果声音太大,把经理阿里喊了过来。我红着脸解释了一通,阿里当时并没说话,晚上却托同住的两个日本人给我下了逐客令。日本室友好心劝我,为了安全,最好还是穿上布卡。

我只好在喀布尔的集市上买了一套布卡。布卡由头套和围罩两部分组成,头套的眼睛处缝着一片网格,用来呼吸和视物。后来我穿了德娃的布卡才知道,布卡需要量身定制,我买的这套,穿着太大,十分憋气,根本看不见路,简直比不穿更危险。

在喀布尔的几天,我都没勇气穿它出门。巴米扬是少数民族地区,衣着宽松,更是穿不到布卡。直到南部的坎大哈,我认识了穆利,才对布卡有了更深的认识。

穆利是坎大哈本地人,那时我在巴士上,因劳累处于半昏迷状态,他主动坐到我旁边,提出要照顾我。后来还让我住在他奶奶的房子里。他们全家都是教授《古兰经》的学者。美国人来了后,他只能教英语和阿拉伯语,在联合国的下属机构上班。

前往坎大哈的中巴车上。妇女大多穿着布卡

穆利总是一身黑色长袍,戴着金丝眼镜,认为女性结婚前必须保持贞洁,是伊斯兰教坚定的守卫者。在一次聊天过程中,他突然向我求婚,我当时有点懵。如今回想起来,我大概能从更广泛的意义上去理解他。这或许就是阿富汗文化中,男女的通常交往模式。

穆利并没有冒犯我。南部是塔利班大本营,这里比喀布尔更保守,离开他家前,他坚持让我穿上布卡,不然不能上街。

穿上布卡后,我竟有些理解了伊斯兰女性。在我们所处的现代世界中,布卡当然妨碍了女性的穿衣自由,但在伊斯兰世界,布卡里的女性是有安全感的,它可以隔绝掉所有男性的目光,将侵犯和犯罪降到最低。当然,这种管理方式,很粗暴,也很原始。

事实上,作为一个外国人,即便穿上布卡,我的行动也并未更畅通。阿富汗女性从不单独出门,身边往往需要有个男性陪同,而我没有。有一次,我穿着布卡和自己的凉鞋,被一个推着自行车卖冰棍的男子窥视并尾随。我才意识到,打扮成这样,其实一点用没有,反而会把自己置于危险境地。

坎大哈市内的公交车上。一块布帘子将车厢隔成两半,男女分坐前后部,孩子可以乱窜

在阿富汗,少年们总是在还未形成独立而完整的人格之前,就要早熟地进入宗教。十五岁的沙赫伯,样子还是个少年,却已经形成了很多牢固的观念。他认为女子就应该穿布卡,“可以省去麻烦”。但我是外国人,外国人和穆斯林不一样,但到底哪里不一样,他也说不上来。

身穿布卡的班卓与当地的孩子

他的回答让我沉默。我意识到,身为外国女性,我其实有不穿布卡的特权,那我不如光明正大地利用这一点。有一天,我穿着布卡逛巴扎时,中暑晕倒了,醒来时一个蒙着布卡的妇女正抱着我,给我喂西瓜汁。那次经历让我深深体会到布卡外面的空气是多么清新,从此我再也没穿过布卡,把它留在了沙赫伯家。

现代与传统?夹缝中的阿富汗

刚到喀布尔时,我手里只有半页阿富汗的地图可作为旅行参考。喀布尔有一家比较大的书店,在使馆区附近。店面不大,大概二三十平米。店主的口气很骄傲,说这是阿富汗最大、生意最好的书店。

书店旁标着一个红色箭头,写着“网吧”,这实在出乎我的意料。跟随箭头走下楼梯,是一家开阔的地下室,七八台崭新的电脑,有两个少年在玩游戏。

我在找地图的时候,与柜台后的小伙子闲聊。小伙子的父亲已经74岁,正在照顾一个小婴儿。那是他父亲第三任妻子的小孩。

因为做生意的原因,他常出国,接触各色人等。他喝着可乐,拿着诺基亚的新款手机,还说要给我叫披萨外卖。我正震惊于喀布尔的现代化,他又在跟我聊,自己住在现代化设施俱全的高档公寓,眼里满是骄傲。

他告诉我,阿富汗有两种传统。一种是伊斯兰的,允许男人娶四个妻子,这是愚昧的;另一种是阿富汗的,是前伊斯兰的,恋爱和婚姻自由,只允许娶一个妻子。

因为政治原因,阿富汗的女性权益总是在变革中反复。1979年,苏联军队曾对阿富汗发起长达十年的侵略战争,让女性重新拥有了受教育权。塔利班上台后,女性权益发生倒退。直到美国人打着反恐战争的旗号来到这里,女性权益才再度宽松。

2021年,塔利班重新上台,颁布了一系列针对女性权益的新规定,引起很多讨论。这让我又想起了这个书店小伙子。传统到现代的发展路上,总是有各种声音,即便在阿富汗国内,每个人的态度也大不一样。

边境警察

近两个世纪以来,阿富汗频频饱受战乱之苦。1996年,塔利班武装打着“恢复和平”的口号,夺取了政权。他们颁布了一系列禁令,如男子严禁修剪胡须,女子不能受教育等等。外界对塔利班诸多评价,然而在南部期间,我常常听到他们对塔利班的看法是,“他们不坏”。

对于接受过西方教育的人来说,见过了外面的世界,再面对当下的环境时,会产生落差和痛苦。那是一种接受启蒙教育之后的痛苦,我自然理解,但并非所有阿富汗人都能感同身受。

从部落氏族突然被拉进世界格局体系内,阿富汗整个国家随时处于被践踏的状态。塔利班是底层人民的一种反抗,他们要反抗的不是具体某个国家,而是这个世界到底能不能允许他们按照自己的想法活下去。只要能得到相对的安宁,我所见到的这些阿富汗普通老百姓们,宁愿接受塔利班的严苛法规。

身为阿富汗之外的人,我一直告诉自己,不要轻易对一些事情下判断。

所谓的现代文明,其实是西方文明,它并非真理。阿富汗作为一个宗教国家,它有自己几千年的宗教习俗和文化模式,但是在西方文明统治世界的今天,这个身处夹缝中的小国,尚未找到一条可以兼顾伊斯兰教和现代生活的路。

到底是高筑封闭,饱受战争之苦?还是被迫开放,面临传统文化退化的危机?这个世界并没有现成的经验来帮助他们,也许他们会一直处于混乱中。

生活在山崖洞窟里的贫民女孩儿

离开阿富汗后,我没有再回去过。

我的雅虎邮箱曾收到过沙赫伯的一封邮件,他给我发了两张类似AI抠图生成的图片,我问他过得怎么样,没有收到回音。后来雅虎倒闭,那个邮箱我也找不到了。

国庆期间,有朋友去中亚旅行,路过了阿富汗。在他的视频里,我看到喀布尔的街头,穿什么样衣服的女性都有,和过去并没有太大的差别。我还联系上了一个在喀布尔做生意的华人,他开办了一个中文学习的培训班,有很多女孩子在这里学习,大家还一起唱中文歌。

这个华人朋友说,塔利班上台后,社会治安变得很好,人们在晚上出门也不会感到害怕了。这对于常年战乱的阿富汗,已经是一种奢侈。他也承认,塔利班确实对女性权益有着诸多限制,“但一个人常常是活在他的文化中”。

本文图片出自受访者,收录在《陌生的阿富汗》一书中。