来认真说一下“歪果仁吐槽中国支付不方便、银行开户不容易”和“中国人反吐槽怎么不想想外国也很不方便,我们中国支付明明很方便”的热点……

简单来说双方都太情绪化了,正常道理应该是这样的:

1️⃣ 找准问题,不要上纲上线

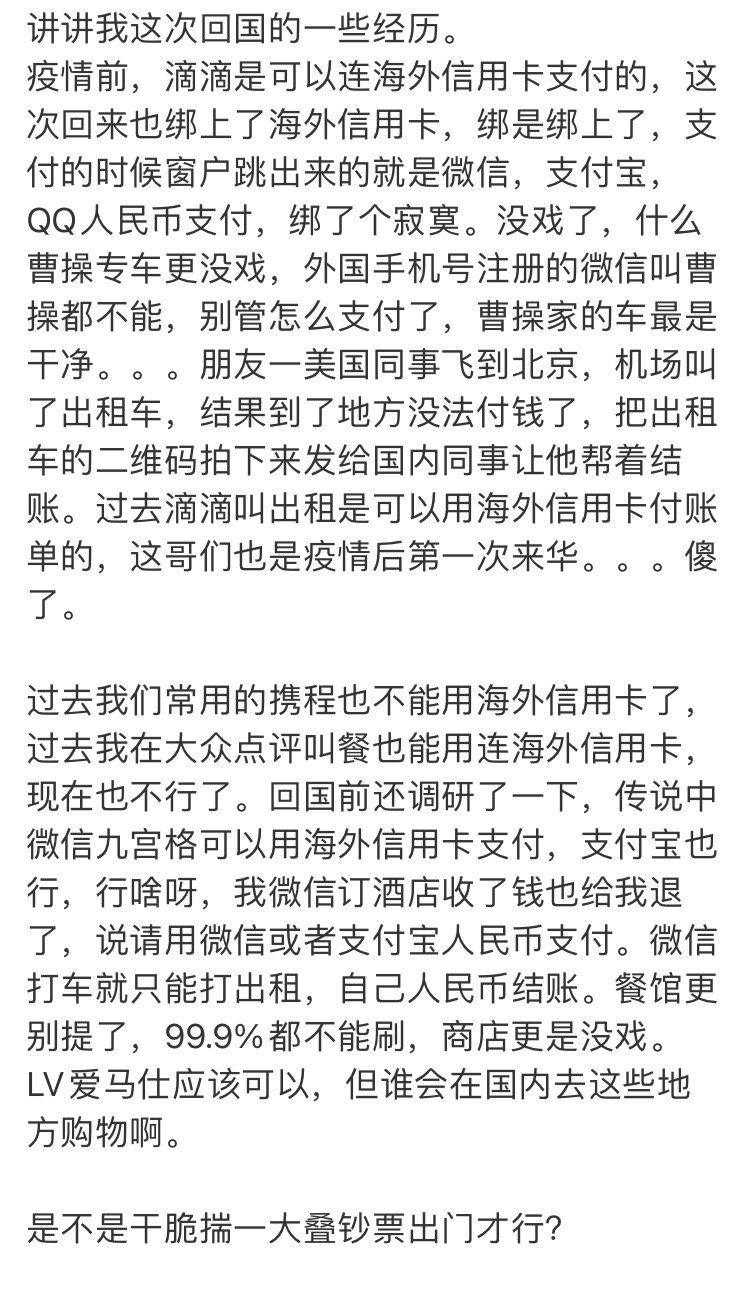

外国人的吐槽,主要是涉及两个“疫情前可以疫情后不行”的金融服务。

一是使用visa和master等外币信用卡支付。

二是在本地银行开户的便利度。

这两个确实在疫情前后有较大变化,但确有原因,不是因为闭关锁国之类,没必要上纲上线。

2️⃣找准问题,不要打靶摆烂

对于吐槽的反驳,没有正面回复为什么“疫情前可以提供的服务,疫情后没有了”?而是去吐槽了“国外的金融服务也很烂”。

虚空打个靶,大家都很烂。

说的是事实,但逃避了问题,不解决问题。

3️⃣ 有则改之无则加勉

关于“疫情前可以,疫情后不行”的解释。

首先国外信用卡服务,是因为在疫情期间没有需求,没有业务,中国本地商家没有必要维持这么多的支付渠道,只保留了最通用的渠道。

和疫情有关系,但纯粹是商业行为,没必要上纲上线。

由于这个话题的热议,#微信支付宝将恢复支持国外信用卡# ,不也算有则改之么?

这个问题马上就解决了。

其次是外国人的银行开户服务,疫情前可以疫情后很不方便,为什么?

这个和疫情没关系,是因为之前中国的银行对于开户这件事情过于“随意”了。

是个人拿着身份证,不需要其他任何信息就能开户,这样是不对的。

反洗钱的要求越来越多,以后开户会越来越难。

这方面和国际趋势也是一致的。

所以在2015年启动了个人账户改革机制,一类账户二类账户的区别,支付限额就是这么来的。

因为大概在18-19年左右全面落地,疫情后来中国的外国人会觉得疫情后开户不方便了。

是改革和与国际标准接轨的原因,不是疫情的原因。

4️⃣中外支付体系对比

首先支付体系。

中国的支付体系是全球独一无二的“互联网支付为主、银行卡支付为辅”。

个人觉得是全球最方便的,毕竟以前出门还需要牢记“伸手要钱”,现在连钱包都被革命了。

国外发达国家,依然保留了银行卡为主的支付体系。

是不是很落后呢?

我个人觉得国情不同,没必要冷嘲热讽。

互联网支付兴起的时候,发达国家的支付体系和人民支付习惯已经定型很多年了。

人家觉得没必要改,不想改,懒得改,也纯粹是商业行为。

况且在移动支付的倒逼之下,信用卡支付也从以前需要刷卡、出单、签字、确认、回单这样的复杂流程,visa和master也开始推荐wireless支付了。

只需要掏出卡,滴一声就完成支付,便利程度其实和掏出手机,刷二维码已经相差无几了。

互联网支付是很伟大的创新,但不见得会一同全球。因为旧势力还很顽固,旧势力还自我革新了……[笑cry]

5️⃣ 对等摆烂要不要

首先要确认,外国在提供支付和银行服务方面确实比较烂。

出国旅游,个人建议还是需要准备一张visa或者master信用卡。

毕竟是两个体系,无论是支付宝微信支付,还是银联卡,在国外的接受程度,还远达不到“便利”的标准。

至于银行开户,那更不用说了。最为一名短期旅游者,没有在外国银行开户的可能性。

但问题是,要不要对等摆烂呢?

当然没必要。

因为我们毕竟是中国,和那些很守旧的国家不一样。

这里从全球化进程中受益最多的国家。

之所以能做到这一点,是因为我们不在乎这些有的没的,只在乎一点:

能赚的钱,千万不要不赚。

现在国外银行卡又能在国内方便使用了,歪果仁来花钱,给点便利没啥不好。