关于缠足现象的研究,都倾向于认为宋朝以来女性的缠足现象源于精英男性对女性的畸形审美与情色想象。但最近读到的这本《年轻的手与被缚的足》则另辟蹊径,也完全颠覆了我的认知!

劳拉·宝森和葛希芝提供了思考问题的经济学视角:如果女性缠足的陋习从宋朝绵延到了清末民国,无论城乡无论贫富,那么中国农村女性缠足之后是怎么进行劳动的?为了“无用之美”而让女性在家“吃闲饭”?还是只是生儿育女?对于贫困家庭,这绝无可能。

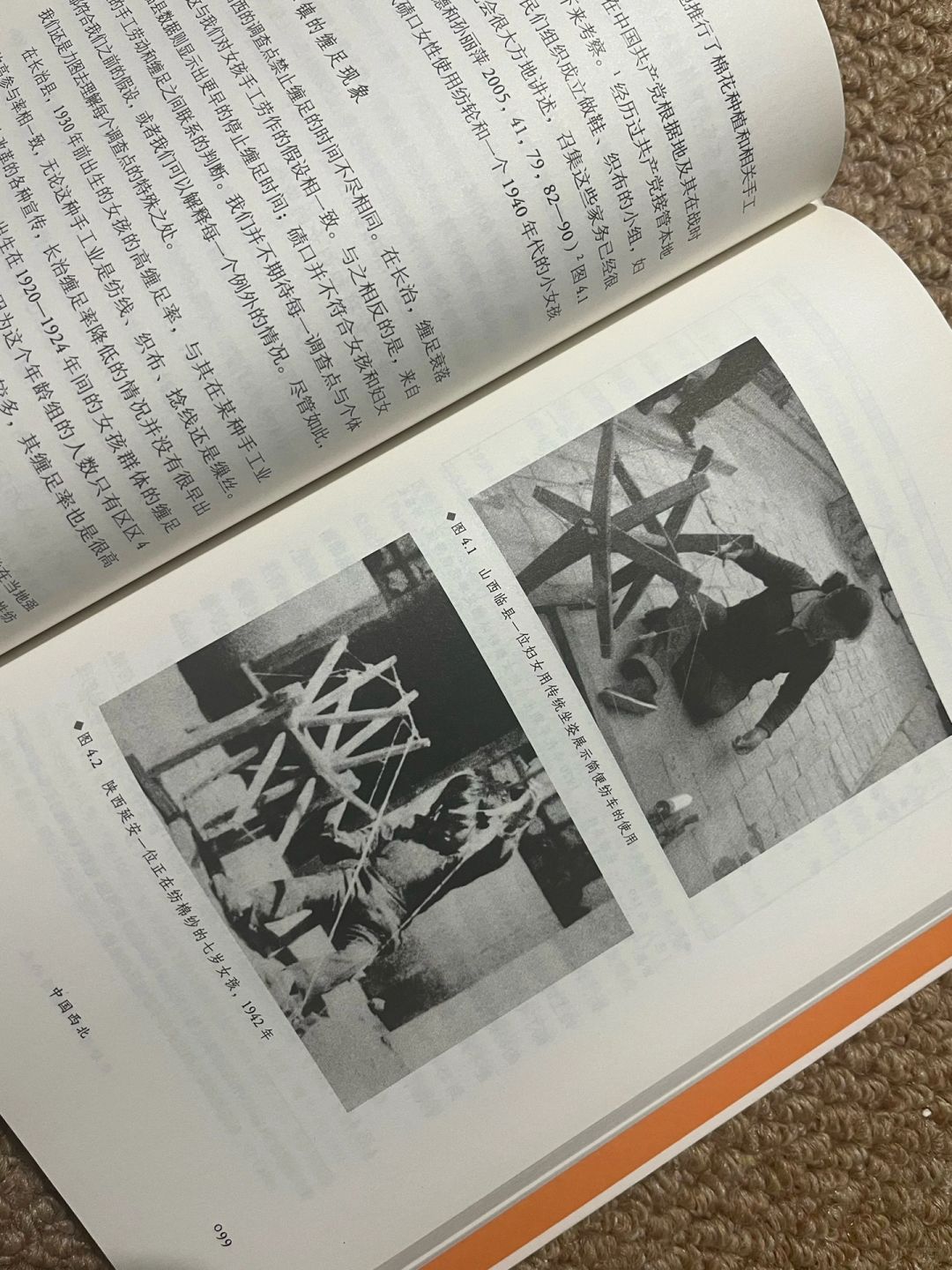

作者采用田野调查的方式,走访了中国不同地域的1800名老年妇女(这些在家庭内部空间往往不被看见的女性),得出的结论是,缠足这一现象与小农经济下家庭纺织业的兴衰密切相关:

缠足在小农经济为主流的汉民族聚居而不是少数民族聚居地流行,当廉价纺织品在近代流入中国破坏了传统家庭纺织业后,给女性缠足的意愿也随之降低。

在两位学者看来,母亲是给女儿缠足的主体。在“男耕女织”这一性别分工下,女性手工纺织业在经济中占有重要经济地位。织娘比男性农业劳力要赚得更多。母亲为女儿缠足,则是为了取得对其劳动的控制权:“对于一个母亲而言,缠足是一个将女儿留在家中协理家务的理由,以免父亲和兄弟要求女孩去帮他们做农活”。

母亲出于确保女儿能顺从地加入规训性的手工劳动的需求,还会以婚姻作为束缚手段:不裹脚,就嫁不出去。婆婆则是母亲的合谋者:她会赞扬在娘家学了一手好活计的媳妇。

换句话来说:女性们几乎是从童年时代就处于身体与思想的双重控制之下,进行伴随一生的枯燥的手工劳作,尽管作为女童时的这部分劳作并不被“看见”。

那么从缠足中解放出来,女性们有了更好的生活吗?

作者提供了让人深思的答案:随着解放天足而来的,是乡村妇女大规模失业,随着女性经济地位下降,溺杀女婴、典妻、童婚等现象也开始增多。

这让我想到了前两天戴锦华老师在与费代里奇的对谈中,特别提到了阿特伍德的《使女的故事》耐人寻味的开头:女主在某个早晨突然刷不了信用卡,而自己也失去了行动自由。

对女性的控制,正是从让女性丧失经济能力开始的。