素材/钱福

编发/史乎文乎

1973年12月,我应征入伍。我们这批兵,虽然在1973年12月22日就到达了部队,但按照惯例,还是算1974年兵。

都知道,在七十年代,部队不仅是战斗连,而且还是生产连,基本上每个连队都会养猪、种菜,来改善伙食。当时,我们部队在宁夏吴忠地区有一个农场,每年农忙时,都会从各个连队抽调人员,来支援农场生产。

我所在的三排(为期五十五天的新兵训练结束后,我被分到了一连三排八班),刚刚结束一个春天的烧石灰外勤,就赶上连队兵员调整,我又被分到了二排四班。说来真是巧,恰好轮到二排出外勤,到吴中农场支援生产,我又赶上了。你看,我这兵当的,基本没有训练几天,真是“幸运”。

在七十年代,所谓的部队农场,其实与农村的农业生产大同小异,唯一的区别在于我们的农场规模大,分工细,并且专业。当时,我们部队农场的战士们,有插秧种水稻的、有养鱼养鸭的、有养猪做饭的、有养牛除草的、有做木匠的、有做电工的、有学机械的、有会计、有技术员、有库房管理员、有服务社售货员,除此之外,还有司机、办事员等等,真可谓是,“三百六十行,至少占一半”。

我们二排来到部队农场后,我随即被编入到了副业班(有五位新兵和三位老兵)。当时,我们副业班,一般有“三大工作”。一是喂猪、割草,这项工作要求每天喂三次猪食,清理两次猪舍卫生,然后打猪草;二是养鱼,这项工作要求每天喂养几亩湖面的鱼苗,和看护管理几十亩的鱼塘;三是在雨季时负责鱼塘排涝。说实话,这三项工作都不容易,也都很累,我们班这八名战士,每天一睁眼就开始工作(给猪准备“早餐”、“中餐”和“晚餐”,和打扫猪舍),往往是两眼一睁,忙到熄灯(晚上不仅要抽肥水给鱼塘增加养分,而且还要看管鱼塘里的鱼不被捕捞)。

因为工作量比较大,所以在刚来到农场副业班时,我们五位新兵都非常不适应。但一句话说得好,“艰苦的环境,才更锻炼人。”就这样,一段时间适应下来,我们都能保质保量地按时完成每天的工作。除此之外,当时,在部队农场,我们的伙食标准,也来到了每人每天0.60元(有0.15元的补贴)。这每天0.60元的标准,再加上“近水楼台先得月”(部队农场的大米、各种蔬菜、猪肉、鱼肉,我们几乎天天吃,油水很足),来到农场一个月后,我就胖了五斤。

光阴似箭,到今天,转眼五十年过去了,可以说,在部队农场养猪、喂鱼的一年,是我十二年军旅生涯中,比较难忘的一年。同时,在这一年里,更是有两件事,让我至今想起,还是难以忘怀。

记得那是1974年7月的一天傍晚,完成一天的工作,吃完晚饭后的空闲时间,我们副业班的几位战友,一起到农场外面散步。7月的傍晚,生机勃勃,农田边的野草,在微风的吹拂下,如波浪般翩翩起舞,真是让人心旷神怡。不久,夜幕降临,我们远远地看见西南方向,有大片的灯光闪现,好像有人支起了电影银幕。因为农场周围是一望无际的农田,视野很好,目测距离不过五公里,我们几个商量后,决定一起去看电影。

拿定主意后,我们几个人一路小跑,向灯光的方向奔去。但等我们紧赶慢赶的跑到时,电影已经放映过半了。记得那次放映的电影是《小兵张嘎》,附近村庄的乡亲们,男女老少黑压压的一片,都坐在那里看电影,就我们几个站在最后面看。

坐在我们前面的一位老太太,偶然回头看到了我们(我们穿着军装),急忙起身招呼我们坐下,并安排旁边坐着的孙子,回家拿几个板凳来。老太太一张口,哎呀,秦腔啊,我很是惊奇,在这他乡之地,居然能听见乡音。之后,经过简单的介绍后,我得知,这位老太太,她和我来自同一个城市,并且相距不远。

听到我们是从部队农场过来的,大娘很是惊奇。要知道,这里距离我们农场,有十几公里的路程。这也真是的,一心向着有灯光的地方跑,我们竟然没有感觉就跑了十几公里。宁夏这个地方真是地广人稀,一望无际啊。

电影还没有散场,大娘就说不想看了,并一再邀请我们到她家里喝茶,真是盛情难却,又是一个地方的老乡,没有理由拒绝。因此,我们几个,就跟着大娘到她家里去了。

大娘的家是独门独户,不大的院子收拾的干干净净,井井有条。前后通透的两间平房,这是当时标准的住宅模式。落座以后,大娘直截了当的对我们说:她儿子是个“劳改的”。因为觉得丢人,不想回老家,就在这里就业了,她就这么一个儿子。

真是没有想到,这里居然是一个改造农场。没有看到有人看守,也没有我们想象的高墙铁丝网。刚才坐在那里看电影的人,都是拖家带口,男女老少,和颜悦色。没有任何痕迹,真的不可思议。

我们和大娘说话的功夫,电影也散场了。她的儿子和儿媳妇,也带着孩子回来了。大娘指着儿媳妇对我们说:“她也是,一个北京娃,本来好好的在工厂当会计,可动了贪念,比我儿子大两岁,人还是挺好的。”

“妈,跟外人说这些干啥。”儿媳妇小声说着,然后就领着孩子进了后屋。

“怕啥呢,做过的事,还不能说了。”大娘冲着儿媳妇的背影大声说道。这就是陕北大娘,大气豪爽,为人热情,说话略带生冷。

大娘的儿子话很少,只是不停的给我们碗里添水。说话间,这时我才注意到,大娘的家里,当时很流行的一头沉写字台上,摆放着红灯牌的收音机,墙边还摆靠着标准牌缝纫机,红旗牌的二八自行车,再加上她儿子手腕上的手表,三转一响,全了。要知道,在七十年代,这三转一响,想要凑齐,可不容易。可能是在边远地区的缘故,这些物品不那么紧俏,要是放在城里,很难买到(在当时,都是凭票供应的)。

“置办这些家具,主要是为了儿媳妇,人家是北京人,家庭条件也好,生活比较讲究,咱花点钱,不算啥”,大娘笑着说。

是啊,宽敞的院子,明亮的房子,进门时,我看见院里院外,空地上都种着蔬菜。每天大米白面吃着,比城里强多了。如果放在今天,那可是求之不得的田园生活。

看天色已晚,我们告别了大娘一家人,踏着夜色,唱着歌,不一会儿,就回到了农场。回到宿舍,躺在床上后,回想着老大娘和她的儿子、媳妇,我的心里还是思绪万千。这就是时代的缩影,一个时代的一粒沙啊。

第二件事,则是1974年10月,我第一次见到我们宁夏军区高司令员的经历。记得那是10月的一天,完成秋收任务后,我们部队农场忽然接到通知,说军区高司令员,要来看望大家。得知消息后,我们农场全体干部、战士,都停下了手中的工作,开始整理内务,打扫卫生。

当时,农场连队和场部都积极地行动了起来,战士们一扫平时“水人、泥人”(养鱼、种地)的形象,纷纷洗干净了脸,换上了干净的军装。场部领导(邹政委和吴场长),也仔细检查了我们营房各个角落的卫生。

大概上午九点左右,一辆黑色轿车,开到了我们场部大院。我们邹政委、吴场长等领导,纷纷列队向下车的高司令员敬礼。高司令员回礼后,就让我们邹政委坐进了黑色轿车,转身又冲着列队欢迎的场部机关全体官兵,和正在大院南边修理机械的战士们挥手示意(农场其他领导,则是坐进我们场部那辆吉普车,跟着高司令员一起到连队看望战士们去了)。

我们目送着首长的车离开,真是激动不已。而这时,连队也已经列队,做好了迎接首长的准备。当这些平时“种地务农”的战士们,听到高司令员亲切的问候时,都激动不已。高司令员说,“同志们好”,战士们则齐声回答,“首长好”,高司令员又说,“同志们辛苦了”,战士们则是高声大喊道,“为人民服务” 。那声音,真是响遍、传遍农场田地的每一个角落。而说实在话,这样的场面,是当时十九岁的我,第一次看到,真是非常震撼,非常难忘。

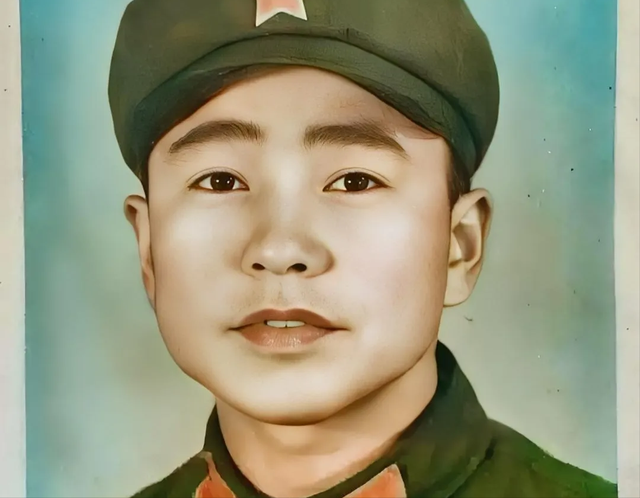

高司令员个子中等,身材匀称,身穿一身军装,笔直挺拔地站在那里,显得很有朝气。 同时,高司令员说话平和,和蔼可亲,没有一点架子。而高司令员的到来,对我们这些农场战士来说,无疑是一次非常强烈的鼓舞(当时有一部分战士,因为来到了部队农场,在家时种地,当兵来到部队还要种地,情绪比较低落)。

当时在部队农场那一年,除了高司令员,还有很多首长(后勤部长等等),都轻装简行地来到农场,来看望我们这些战士。首长们在农场走一走、看一看,体验一下农场的生活,这对当时的我们来说,真是很大的鼓舞。

时至今日,虽然已经过去了四五十年,但当时首长来农场看望我们的温馨场面,还是深深地定格在我的脑海中,难以忘怀。

(注:为使得大家阅读流畅,文章包含虚构情节。)

—完—