今年47岁的范俭是一名独立纪录片导演。

从业二十多年,范俭拍过形形色色的人:想捐献器官赎罪的年轻死刑犯,因拆迁而失去土地的农民(《吾土》),汶川地震中的失独再生育家庭(《活着》),身处舆论风暴中心的诗人余秀华(《摇摇晃晃的人间》)……多部作品在国内外各大电影节中获奖,影响深远。

这是一个少有人选择的职业,对于70后来说尤甚。

这份职业的A面是自由、宽广、精神世界丰盛的生活——范俭和妻子臧妮住在重庆,妻子是一名剪辑师,两人搭档做纪录片,扛着摄影机天南海北地游荡,记录陌生人的故事,融入当地人的生活,从他人的生命里汲取能量。拍摄结束回到重庆的家,每天读书、看电影、爬山,花很长时间休息。

导演范俭

相应地,这份职业的B面则是漂泊、风餐露宿和长久的蛰伏。纪录片的拍摄周期很长,需要足够的体力和耐心,要习惯等待,习惯不确定,以及一开始就做好“这一行赚不到什么大钱,只能维持生计”的心理准备。

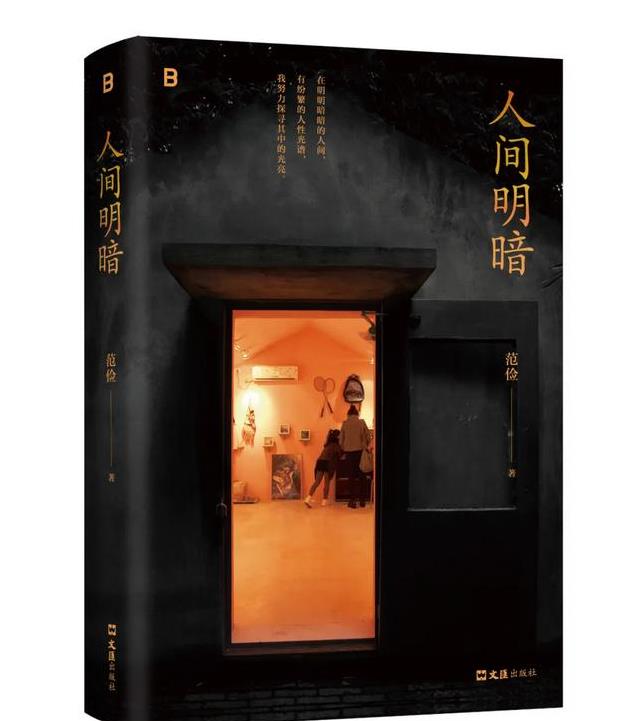

不久前,范俭的首部非虚构文学作品《人间明暗》出版,十点人物志与范俭聊了聊这些年拍摄纪录片的生活。选择一条少有人走的路,需要付出什么?记录他人的故事,见证陌生人生命中的重大时刻,对于拍摄者本人有哪些意义?

以下根据范俭的讲述整理。

32岁,确定一生的志业

1999年,我从武汉大学新闻系毕业,在山东电视台做一档法制节目。

法制节目大多时候拍的不是人物,而是事件,梳理一个案件里面的是是非非。但是有一次,我偶然得到了一个机会,去拍摄一名死刑犯。

我在看守所见到他,意外地发现他非常年轻,没比我大几岁,说话轻声细语,眼神里的光很柔和。一个看起来这么温柔的人,怎么会杀人?

采访中得知,他是农村人,前几年被一个哥们儿带入歧途,抢劫了烟台的一个出租车司机,司机反抗,他们就把司机勒死了,那人是主犯,他是从犯。两人畏罪逃跑,一直跑到东莞才被警察抓住。他说,被抓以后,心里的大石头终于落了地,想把遗体器官捐献给医学研究,用来赎罪。

我的内心受到了极大的震撼。他超出了我对杀人犯的认知,这让我思考人性的多面性。之后我们又去了他的老家,采访他的父母。两位老人特别懊悔,觉得没有教育好孩子。临走前,老母亲还抓了好多花生,一把一把地塞给我们,托我们带给他儿子。老人不知道儿子第二天就要被执行死刑了。当时我的眼前一片模糊,差点当场痛哭。

回家以后,我整晚整晚睡不着,拍到的每一个画面都在脑海里发酵。那时候我意识到,我想拍的是人情、人性,这些东西远比法理意义上的是与非更能打动我。后来这个短片拿了山东省的纪录片奖,我才知道,原来这就是纪录片,或许我以后可以干这个。

工作中的范俭

在山东电视台干了两年多,我就辞职了,去央视做没有合同的“黑工”。其实山东台的工作很稳定,有编制,收入不错,各方面都有保障,但我还是觉得不满足,想去更大的平台实现创作理想,而不仅仅是过一种安稳的生活。

我在央视的《东方时空·纪事》栏目组待了五年,拍纪实风格的纪录短片。与此同时,我还考上了北京电影学院纪录片方向的研究生。那时候年轻,干劲足,我一边工作,一边上学,竟然还拿到了组里的“劳动模范”,研一那年成了全组出片量最高的编导。

然而,2007年《劳动法》修订后,对企业非正常用工有了严格的法律限制,央视要清退一大批没有合同的员工,而我也在被清退之列。

30岁,我突然成了一个没有单位的人。那两年确实很迷茫,很焦虑。独立纪录片这条路不好走,我不确定自己是否要走这条路,也不知道我走不走得下去。

我尝试过写电影剧本,也拍过宣传片,结果发现都不行,我的性格、经验还是更擅长做纪录片。我对纪录片的选题有敏锐度,也擅长理解、共情与我截然不同的拍摄对象,我不需要太大的团队,就可以把这件事完成得挺好。

2008年发生了一件大事,就是汶川大地震。多年来做新闻的惯性告诉我,我必须去记录,必须在场。但当时已经有太多媒体在报道这场灾难,我没有找到更好的角度。

到了2009年,这件事我还是放不下,于是去四川走了一大圈,从北川走到都江堰,发现物理上的重建没什么可讲的了,但是灾后人们心理意义上的重建,还有很多值得讨论的问题。

我接触到一个心理援助团队,发现都江堰有许多失独家庭在准备重新生小孩,而他们最震撼我的一点是,这群父母中的绝大多数人,想通过重新生育,让逝去的孩子进入轮回,重生。

我带着这个题目参加了广州纪录片大会,反响出奇的热烈,无论是国内还是国外的媒体,都认为这是非常棒的纪录片选题。也是在那段时间,我找到了独立纪录片的运作方法,对于如何找资金、组团队有了概念,确定这条路能走得通。

我后来发现,很多人都会在30岁左右经历一段迷茫期,有些人的迷茫会持续很久,我算幸运的,32岁时明确了一生的职业方向,我就是要拍纪录片,拍我感兴趣的人,一直拍到老。

现在回看,当年的失业未尝不是一件好事。人如果一直待在某个单位里,可能一辈子都不知道自己真正想做什么。失去体制的庇护,人才能自由。自由会带来恐惧,但恐惧会催生真正的自我。

生活本身是扑朔迷离的

在都江堰,我通过心理援助志愿者接触到了一批准备再生育的失独家庭,祝俊生和叶红梅夫妇就是其中之一。

地震前,他们唯一的女儿祝星雨在市中心的新建小学上二年级。地震时,教学楼塌了,祝星雨没能跑出去。

我没有着急拍摄,而是先花了一段时间融入他们的生活,让他们接纳我。比如跟祝俊生一起喝酒,陪叶红梅一起做饭,弄弄菜地,她想聊的话题,我都愿意听。我还学了一口蹩脚的四川话,尽量用他们的语言和他们交流。

祝俊生和叶红梅夫妇

头两次去他们家,我身边的摄影助理是个男生,过了几个月再去,摄影助理变成了臧妮。祝俊生和叶红梅很喜欢臧妮,经常开我和臧妮的玩笑。不光是我了解他们,他们也走进了我的生活。

熟悉了以后,这对夫妻对我非常敞开。他们睡觉,我在旁边拍,他们只会说一句“走的时候记得关灯”。祝俊生和叶红梅已经很习惯家里有我和臧妮存在,我们像亲人一样。

拍摄的两年间,叶红梅历经辛苦,终于怀孕。预产期前一天,我小心翼翼问她,能不能进手术室拍她生孩子?她毫不犹豫,“没得问题,你拍嘛”。

我们相约早上八点拍她进产房,结果那天早上七点半,医生就想把她推进手术室。叶红梅坚持等我,因为她知道这是一个历史性的时刻,我这个陪伴了他们两年的人应该在场。这种人与人之间的情谊,让我特别感动。

这是我第一次拍生孩子的场景,听到孩子发出的第一声啼哭时,我瞬间热泪盈眶。因为我太清楚这些人经历了什么,以及这个孩子是出于什么原因来到世上。

我强忍着哭泣的冲动,强作镇定地继续拍摄,镜头摇到了叶红梅,她的脸上却没有喜悦和兴奋,只是淡淡地说了句,“这下祝老四(指祝俊生)要不高兴了”。

孩子是个男孩,并非他们一直期待的女孩。后来叶红梅跟我说,有些地震后再生育的女人“生反了”(生下来的孩子和之前的孩子性别不一样),就在手术台上大哭,因为那一刻她们觉得,逝去的孩子永远失去了。

叶红梅和婴儿被送回了病房,祝俊生看着婴儿车里的孩子,目光谈不上温柔,更像某种疑问。第二天中午,我跟着他回了趟家,他家客厅的电视机上仍然摆着祝星雨的照片。大概是中午喝了点酒的缘故,看着女儿的照片,祝俊生慢慢开始落泪,越哭越伤心,对着女儿的照片说,“幺儿,你回不来了!”

那一刻我意识到,这个故事到这里还没有结束。我很想知道,或者说是担忧,未来祝俊生会怎么对待自己的儿子,怎样建立新的父子关系?还有这个孩子,长大后,他怎么理解自己来到这个世界的缘由?他如何建立和父母、世界的关系?

叶红梅和祝俊生的儿子川川6岁时,我开始了第二轮的拍摄。川川是个内向的孩子,在家只黏着妈妈,有话只和妈妈说,和爸爸始终保持着一定的距离。

川川和爸爸祝俊生

这对父子时常呈现出一种别扭的状态。祝俊生其实很想参与川川的事情,但他的方式很粗暴,用四川人的话来说就是“装怪”,大意是找茬、没事找事、阴阳怪气,比如说把川川训一顿,或者直接夺走川川手里的东西,孩子当然反感。

在我看来,祝俊生对川川的情绪很复杂,不能说他不爱川川,但他确实会经常拿川川和逝去的女儿作比较——姐姐成绩好,爱读书,感觉比弟弟聪明些,弟弟太贪玩;姐姐很听话,但弟弟只听妈妈的话,不听爸爸的。

叶红梅一家人的故事,我持续拍摄了十多年,每年川川的生日,以及一些重要的节日或纪念日,我们都会见面。这些年,这对父子的关系起起伏伏,时好时坏。

川川和爸爸一起晨跑

我最近一次见到他们是在前年,川川已经12岁了,变得又高又壮,话也很多,而祝俊生明显衰老了,父子俩的关系随着父子力量的此消彼长在改变。

我很难用一条故事线去总结这对父子关系的起承转合,因为真实的生活不存在这样的东西。生活本身是扑朔迷离的,其复杂性远不是故事能够概括的,这也是拍摄这个题材带给我最大的启发。

记录的意义

2014年那会儿,我特别想拍一个诗人,不是职业写诗的,而是业余的诗人,日常生活和他的诗歌最好能形成反差,我想透过这样的人找到生活的诗意。

2015年初,余秀华突然走红,有平台让我去拍她,我很感兴趣,因为我读过余秀华的诗,很喜欢,于是有了后来那部关于她的长片《摇摇晃晃的人间》。

余秀华

余秀华说我是她的男闺蜜,前几年还经常把我当成“军师”,每次遇到麻烦,尤其是一些情感问题的困扰,会第一时间打电话问我该怎么办(笑)。她其实并不弱小,她的智商非常高,她只是需要听听我的男性视角,来印证一下她的想法。

从一开始,我和余秀华就是以两个创作者的身份在交流。我没有强烈地觉得她是残疾人,她只是腿脚有点不便,我更看重的是她的作品。而她也很尊重我的创作。当时剪完《摇摇晃晃的人间》给她看,她觉得有些镜头拍得她不好看,但她从来不会要求我把它删掉。

《人间明暗》这本书中有三分之一的篇幅在写余秀华的故事。写完第一稿我也挺忐忑的,因为其中很多经历对她来说没那么愉快,但我发给她看以后,她让我一个字都不要删,一是她知道我费了挺大的力气,我们之间有创作者的互相理解,二是她说这些事情都是真实发生过的,既然如此,那为什么不可以面对?

范俭的首部非虚构文学作品《人间明暗》

在这一点上,我觉得余秀华真的很强大,也很坦荡。虽然她有时特别直言快语,说话有点儿刻薄,但她会用行动来支持朋友,为朋友做很多事。她是一个无法无天,但是有情有义的人。我非常感激她对我的信任。

回看这些年的作品,总的来说,我喜欢拍摄那些“在创造”的人,有坚定的信念,择一事而终一生,他们身上的光芒会照耀到我,给我很多精神上的滋养。

比如最近我在拍摄我国宫颈癌防治及公共卫生专家,其中有的人都70多岁了,仍然奔走在一线,在中西部农村地区为那里的女性健康做很多事情,为他们觉得有价值的工作忙碌。拍他们的过程,我也很受鼓舞,我在想,我70多岁的时候,能不能也像他们一样,还在从事热爱的事业,并且仍然不辞辛苦、充满意义感地做这些具体的事情?

早些年拍纪录片,我更在意事情的结果。片子去影展参赛有没有拿奖?推出后有没有赢得掌声?

但是这些年,我越来越觉得过程本身更重要。即使片子真的拿了大奖,喜悦也是短暂的,真正影响我的是漫长的创作过程。我遇到的人,我和他们共同经历的事,这些东西本身弥足珍贵,它会让我对于世界产生更深刻的理解。

每拍摄一个题材,我都在学习新的内容,比如拍余秀华的时候,我看了大量女性主义的书籍,试图去理解一个女性创作者的处境。在这一点上,我的太太臧妮也影响了我很多,她为作品加入了细腻的女性视角,也拓宽了我对女性的认知。

余秀华行走在田埂中

我们没有孩子,因为我太太坚决不想生小孩,我完全可以理解。生育对于女性而言,意味着巨大的挑战和付出。而且没有小孩的好处是,我们没有太大的消费,这样就不需要挣很多钱,可以更专注地做自己想做的事。

拍纪录片不是一个赚钱的行业,我从很早就认识到了这一点。

作为个体拍摄的社会现实题材的纪录片,从来没有进入过时代主流,也从来都不被大众追捧。但我仍然没有丧失意义感,因为我认为,纪录片工作者是记载历史的人,当“在场”本身变得越来越艰难,迈开脚步、抵达现场就是有意义的行为,记录的行为则更有意义。

如果有一天,我成为纪录片的主角,我希望这是一个人在游走中不断修正自我的故事,也是一个择一事而终一生的故事。头发花白了,依然还在拍片现场——这是我对自己的期待。

文中插图均来自受访者。