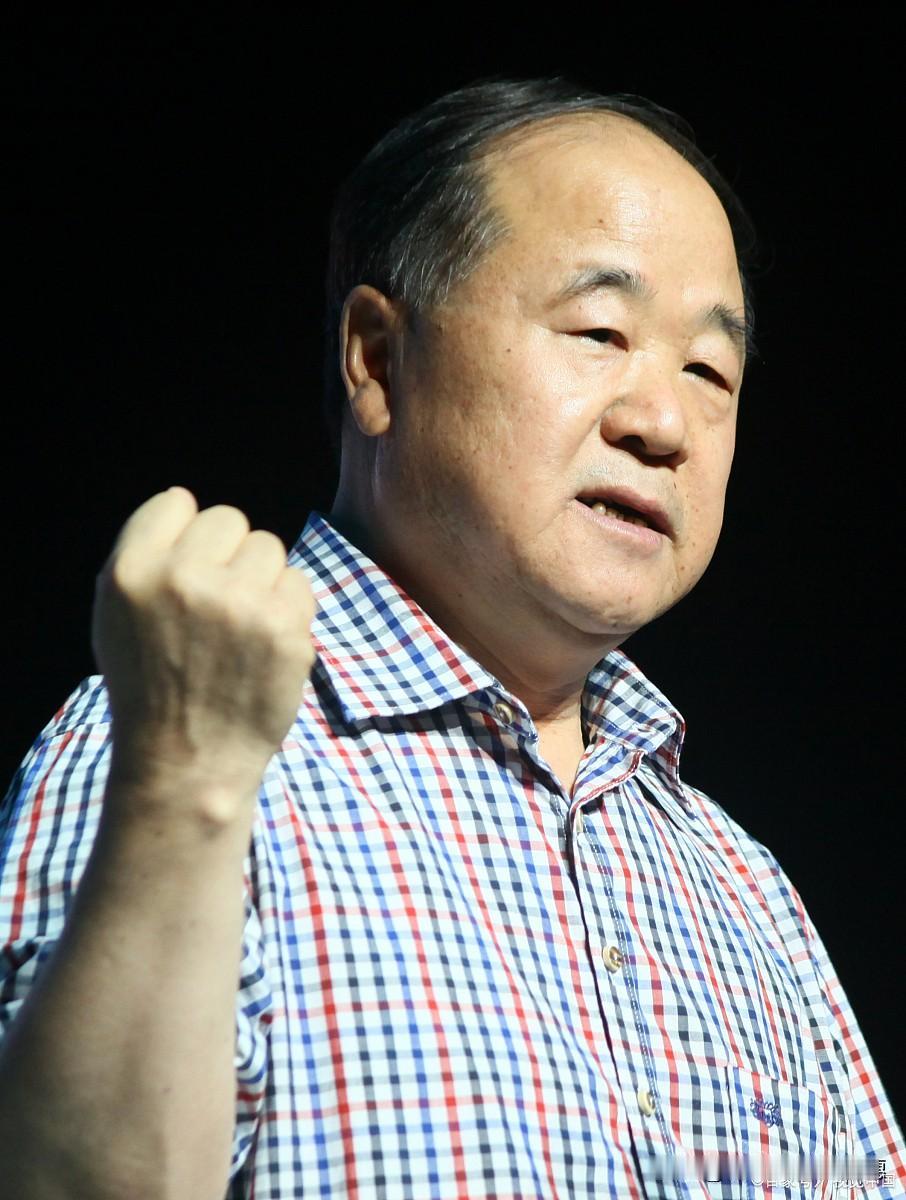

北京作家莫之许说莫言“丝毫没有独立个性”。余世存认为:“把奖授给莫言真让人莫名其妙。他从1980年代开始创作以来,深受拉美文学影响。我认为他没有创造出自己的东西,我们不把他看作是中国文学的一个创新者。”其实大陆的严肃评论家对莫言小说一直有批评之声,比如李建军就曾对莫言的狂欢化语言、文学修养、知识结构进行了颠覆性的评价,即使他的这些评论被人称为“酷评”也在所不惜。 再比如文章《莫言的偏执》则可以代表一些民间人士的看法:谁想知道什么叫暴力什么叫血腥什么叫变态什么叫魔幻什么叫妖魔横行的世界,去看我老乡莫言的大作,决不会失望。莫言总喜欢把人写成妖魔,下笔极其血腥残忍,中国作家里没谁比他更擅长写杀戮写酷刑,他把变态升华成了美学,字里行间透着血腥和疯狂。莫言说他受日本文学影响很大,事实正是如此,作品里总是影影绰绰闪动日本美学的魅影,相比之下,马尔克斯的影响只是表面现象。 上述的解读,不是误读和曲解,就是剑走偏锋的片面深刻。 自电影艺术诞生之初,便与文学便结下了不解之缘,而《红高粱》这部叙事电影,更是将这一“姻缘关系”演绎得淋漓尽致。尤其是莫言的小说,为电影提供了取之不尽、用之不竭的灵感“原材料”,使得《红高粱》在银幕上绽放出独特的光彩。 在莫言的笔下,“红高粱”不仅仅是一个简单的意象,它被赋予了浓厚的现实感和强烈的色彩感。那炽热的红色,仿佛能够穿透纸张,直击读者的心灵。作者采用描写式叙事方式,将故事娓娓道来,虽然媒介是文字,但画面感却跃然纸上,令人仿佛身临其境。这正是导演张艺谋慧眼识珠,选择将这部小说改编成电影的重要原因。 小说中,“血淋淋的战场”、“带着阳光金色火焰般燃烧的红高粱”、“戴秀莲鲜红的嫁衣”、“热烈饱满的红色轿子”等意象,都是极具视觉冲击力的元素。张艺谋导演不遗余力地将这些意象呈现在大银幕上,使得电影中的红色成为了一种生命力的象征,代表了小说作者和电影导演对蓬勃激昂的生命力的共同呼唤。 八十年代末期,随着中国经济的加速发展,人们的思想开放程度也日益提高。在这个时代背景下诞生的电影《红高粱》,不仅彰显了张艺谋高超的艺术创造力,更显示了他在小说转换为影像艺术的二度创作中敏锐的商业嗅觉。莫言对于这次与张艺谋的合作,也给予了高度评价,认为这是一次难得的“奇迹”。 如果《红高粱》不是诞生在那个特定的时代,而是放在现在,或许很难取得如此高的荣誉和引起如此大的反响。在那个人性刚刚从压抑中复苏的时代,《红高粱》如同一股洪流,冲破了人们心头的束缚,让人性解放的浪潮汹涌澎湃。这正是那一时期文化艺术大众化转型所追求和需要的,因此,《红高粱》成为了符合那个时代人们心声的伟大作品。 从多个角度来看,电影《红高粱》可谓是“生逢其时”。张艺谋导演在场景选择、民俗仪式设置、人物塑造以及视听体验等方面都下足了功夫,以震撼的主题呈现方式为中国电影市场留下了浓墨重彩的一笔。同时,这部电影也成为了第五代导演集体文化转型的一个重要标志,为中国电影进入一个新的发展时期奠定了坚实的基础。在张艺谋后来的电影作品中,如《菊豆》、《大红灯笼高高挂》、《秋菊打官司》等,这种主题意蕴的视觉呈现方式得到了延续,并为他赢得了无数的荣誉。 张艺谋的电影与几乎所有第五代导演一样,对东方神秘的“民俗”充满了浓厚的兴趣。然而,与一些论者所认为的“伪民俗”消费不同,张艺谋的“民俗”展示并没有那种“现代性”的焦虑。在他的电影中,“民俗”是故事的一部分,构成故事中必要的消费性功能。 以《红高粱》中的“颠轿”为例,这一段落不仅充满了游戏性,而且饶有生趣,是故事进展中的一个重要环节。张艺谋巧妙地将第五代导演所惯用的“民俗”代码转向了消费性的方面,使得“民俗”成为使故事呈现差异性的策略,构成他电影的前提和基础。 小说《红高粱家族》不仅描绘了“我爷爷”带领乡亲们抗击日本鬼子的英勇故事,还细腻地刻画了“我爷爷”和“我奶奶”的传奇爱情。这两条主线在小说中交替进行,最后同时达到高潮。张艺谋在改编电影时,对小说主题进行了取舍,他更侧重于展现抗日之前的故事,即“我爷爷”和“我奶奶”的故事。因此,在电影中,战争场面被简化压缩,只作为背景来衬托民众们不甘屈服的反抗精神。而张艺谋则将更多的精力投入到了对人物性格和命运的描写和刻画上,这才是电影《红高粱》想要表达的重点和重心。 据张艺谋透露,“颠轿”的镜头完全是他发挥想象力的创作。他要求演员们颠得快乐、舒展,将这一场景演绎成生命的快乐舞蹈。通过俯拍、摇、跟移等镜头手法,张艺谋捕捉到了轿夫们不羁的生命力以及轿内“我奶奶”的复杂情感。这一场景不仅展现了轿夫们的欢乐,也凸显了“我奶奶”坚韧的个性和顽强不屈的性格。