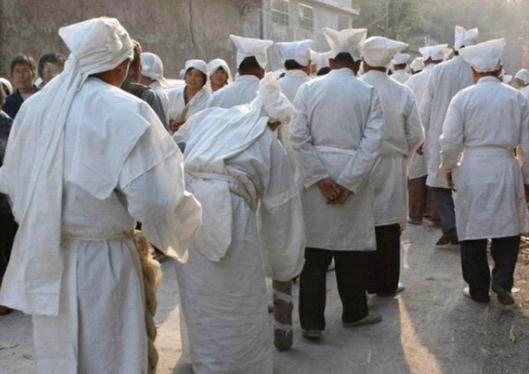

嫌守孝太麻烦?多地兴起“一日葬”,老人过世孩子一天就埋完走人 老刘的母亲走了,享年78岁,老刘是个在外地打拼的小伙子,平日里工作忙得不可开交,一年到头也难得回一次家,得知噩耗的那一刻,他心里五味杂陈,悲伤是肯定的,可让他更加发愁的是,他实在抽不出时间回去给老母亲办一场像样的丧事。 在老刘的记忆里,奶奶去世的时候,全家老小忙前忙后地张罗了足足一个星期,从先择日子、请道士,再到守灵、做法事、办丧宴,每一样都需要花上大把的时间和精力,若是照这个老传统操办,老刘觉得自己怕是要把年假休完,工作也得丢了。 老刘的这种担忧,并非个例,在如今这个高速运转的社会里,很多在外打拼的年轻人都面临着类似的处境,生活节奏太快,工作压力太大,实在难以抽出时间来操持一场传统的丧礼,再加上如今物价飞涨,办一场像模像样的丧事,没个几万块是下不来的,对很多普通家庭来说,无疑是个沉重的经济负担。 正当老刘一筹莫展之际,村里的老支书给他支了个招:一日葬,这还是老刘头一回听说这个新鲜词儿,老支书解释说,一日葬就是把原本需要七天甚至更长时间才能完成的丧葬流程,浓缩到一天之内,虽然过程简单了些,但该有的步骤一个都不会少。 老刘心动了,这个主意看似有点离经叛道,但仔细一想,倒也不失为一个两全其美的法子,时间和金钱都能省下不少,对他这个打工仔来说,可以说是一个相当务实的选择。 但当老刘把这个想法跟家里一些长辈一说,立马就引起了一场不小的争议,老一辈们坚决反对,他们认为办丧事就应该严格按照传统来,讲究的就是那个隆重和仪式感,在他们看来,风风火火地办完事,未免有些不恭不敬,辜负了逝者一辈子的养育之恩。 老刘试图跟长辈们讲道理,他说,孝敬父母,贵在平时,生前的点点滴滴要比死后的排场更能体现一个人的孝心,妈妈生前最大的心愿,就是希望儿女们都能平平安安、快快乐乐的,她断然不希望儿女们为她的丧事操劳过度、影响了生活和工作。 长辈们听了老刘的一番话,态度有所缓和,但心里的疙瘩还是没有完全打开,毕竟,丧葬观念的分歧,反映的是一代人与另一代人之间根深蒂固的文化差异,在年轻一代人看来,丧葬仪式该与时俱进,孝道的核心在于生前的情,而非死后的形;但在老一辈人眼里,丧葬就是传统,是规矩,是必须恪守的礼节,少一样都是对逝者的不敬。 老刘陷入了沉思,他理解长辈们的顾虑,但同时也深知,自己不可能完全按照传统的方式来操办母亲的丧事,他必须在传统和现实之间找到一个平衡点,既要尽到为人子的责任,又要避免给生活和工作带来过多的冲击和负担。 在权衡利弊之后,老刘最终决定以“一日葬”的方式来办理母亲的后事,他仔细研究了这种新式丧葬的流程,发现虽然时间被大大压缩,但里面的环节却一点都不含糊,告别仪式、遗体告别、火化、安葬、叩拜,该有的步骤一个不少,唯一的区别,就是把原本需要几天甚至十几天才能完成的事情,浓缩到了一天之内。 老刘第一时间赶回了老家,按照“一日葬”的流程,他在村委会的帮助下,在村里的殡仪馆为母亲办理了一个简朴而庄重的告别仪式,虽然过程十分简短,但老刘的心里却充满了对母亲的怀念和感恩,那一刻,他突然意识到,真正的孝心,并不在于丧礼的繁复与否,而在于自己对母亲的感情有多深厚。 仪式结束后,老刘将母亲的骨灰安放在了家族的墓地里,望着母亲的墓碑,他默默地立下誓言,要用自己的余生来践行母亲的教诲,做一个善良、正直、有责任心的人。 回到城里后,老刘跟周围的朋友聊起了自己办理“一日葬”的经历,出乎他意料的是,很多同龄人对此表现出了极大的兴趣,他们纷纷表示,如果将来不幸面临同样的处境,他们也会考虑选择这种简洁高效的丧葬方式。 这让老刘意识到,自己的选择并非孤例,在这个时代,越来越多的年轻人开始重新思考传统丧葬的意义,他们质疑的不是对逝者的尊重,而是那些过于繁缛、甚至有些铺张浪费的仪式。 此外,还有人指出,“一日葬”在情感疏导方面可能存在局限,传统的丧葬仪式之所以需要较长的时间,一个重要的原因就在于,它为悲伤的亲属提供了一个渐进的心理过渡和情感宣泄的过程,而“一日葬”的时间如此之短,亲属是否能在这么短的时间内走出悲伤,值得商榷。 面对这些质疑,老刘认为,任何事物的发展都不可能一蹴而就,新生事物在成长的过程中难免会遇到这样那样的问题,但只要我们怀着开放、包容的心态,在继承传统的基础上不断创新,就一定能找到一条既符合现代社会需求,又不失传统文化精髓的路子。 信息来源:寿宁县电视台——移风易俗:推广“一日丧”!坑底简化治丧流程