复旦大学生命科学院新研究,看来矮黑人在历史上的亚洲南部是存在的,它影响到了现今亚洲一些民族的肤色和体质特征。

亚洲地区的矮黑人在古代史书中多有记载,南方民间过去也有这一类的传说,在安徽、在江西、在湖南、在云南、在台湾、在海南岛、在越南南部都有。三国时期东吴大将诸葛恪征剿丹阳郡的山越人,就从皖南黟县深山中捕获到了这种原始的矮黑人,黟字从黑从多,这个地名不知道是否和古代矮黑人部落的居住地有关(见林惠祥《中国民族史》)。唐代白居易的《道州民》:“道州民,多侏儒,长者不过三尺馀。市作矮奴年进送, 号为道州任土贡”,湖南道州的矮民在唐代甚至是进贡皇宫的土产。台湾最早的土著就是矮黑人,被称为“岱”(见杨南郡《踏查半世纪———台湾矮黑人的来历、迁徙与传说》),“状如猿猱,长仅三四尺,语与外社不通,见人则升树梢(见康熙《凤山县志》)”,后来才被高山族给灭了。海南岛的矮黑人,后来也被黎族人给灭了。

南宋乾道时期,有海外来的矮黑人进攻我国福建沿海,“恣行凶暴,戕人无数,淫其妇女”,被泉州知州汪大猷所败,俘虏数百人。这些矮黑人有可能来自菲律宾和印尼,也有可能来自台湾,前年在台东县成功镇小马村附近发现了距今六千年前的矮黑人头骨,相关论文已经发表(图一)。

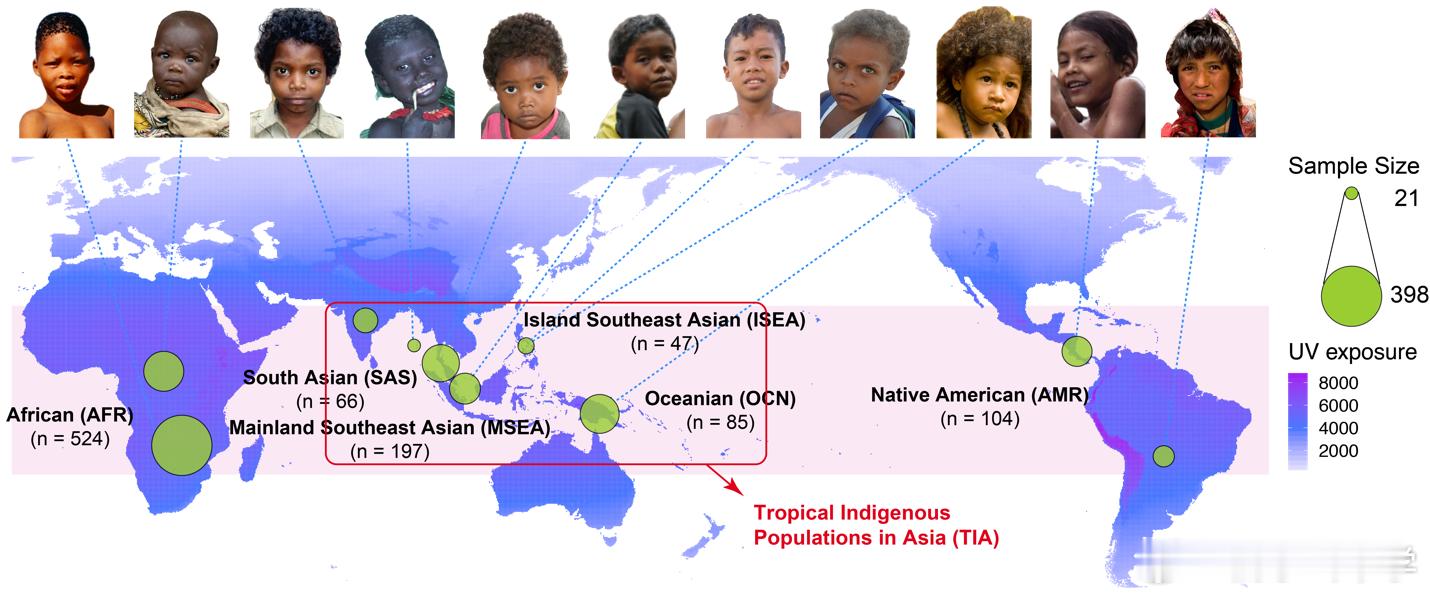

现在复旦大学生命科学院新刊发的论文,也表明在古代亚洲的南部地区可能存在一种原始的矮黑人,他们的遗传基因至今影响到亚洲热带地区一些民族的肤色和体质特征。研究人员在不同亚洲热带原住民族群中均检测到一个底层亚洲祖先成分(the basal Asian ancestry),该成分尤其富集在安达曼群岛、马来半岛、菲律宾群岛和新几内亚岛的原住民基因组中。某些非洲和亚洲热带原住民的“趋同表型”,如矮身材、深肤色、卷毛发、宽鼻翼等,是从共同祖先继承而来的特征,还是人群分化后各自演化而来?该研究基于文献和数据库报道的1057个色素相关基因和其中包含的103个功能效应明确的位点,对其在全球人群中的遗传变异模式分析后显示,之前基于非洲人群的研究报道的绝大多数深肤色关联变异(如位于DDB1/DAK基因中的若干变异),在亚洲热带原住民人群中也以一定的频率存在,并且携带这类变异的单倍型为现代人中较为古老的类型,这表明前述亚洲早期祖先成分可能构成了该地区原住民人群深肤色表型的部分遗传基础。