偏远县乡的副科级干部,应该是什么学历?

有一家媒体在网上发了一个新闻故事:《六问大专学历女干部被提拔副科》。

说的是江西省吉安市万安县,有3名“95后”年轻女干部拟提名乡镇人大副职,也就是副科级干部。但她们的学历都只是在职大专学历。

媒体提出六大质疑:

1.拟提拔副科的依据是什么?

2.选拔过程是否公平公正公开?

3.考试之前是否有公告?

4.选拔考试时临时还是定期?

5.三人的工作能力优秀体现在哪里?

6.三人的考试成绩、工作贡献、口碑等更详细情况能否公开说明?

六大质疑,还是八大质疑,这其实不重要。怀疑的种子一旦种下,想凑出多少个质疑都可以。看新闻标题,媒体怀疑有猫腻大概基于几个出发点:学历低,年纪小,女性。

从普通公众视角来看,第一时间的感觉是媒体的质疑有理,义正词严,是个有监督能力的好媒体。

但往深了想一想,真的是这样吗?

学历低,年纪小,女性,这样的人被提拔成副科级干部,就一定存在猫腻吗?媒体有调查过吗?媒体掌握了猫腻的证据吗?

我们来看一看当地的环境。

江西省吉安市万安县,3名“95后”年轻女干部拟提名乡镇人大副职。说白了,这就是个偏远乡镇,和绝大多数我们中国的偏远乡镇面临的情况是一样的,人口极度老龄化,人口空心化,人口净流出。

偏远乡镇,资源少,发展潜力低,待遇差。高学历人才不愿意来,本地人才又都往大城市跑,这样的偏远乡镇,要怎么吸引人才,怎么发展?

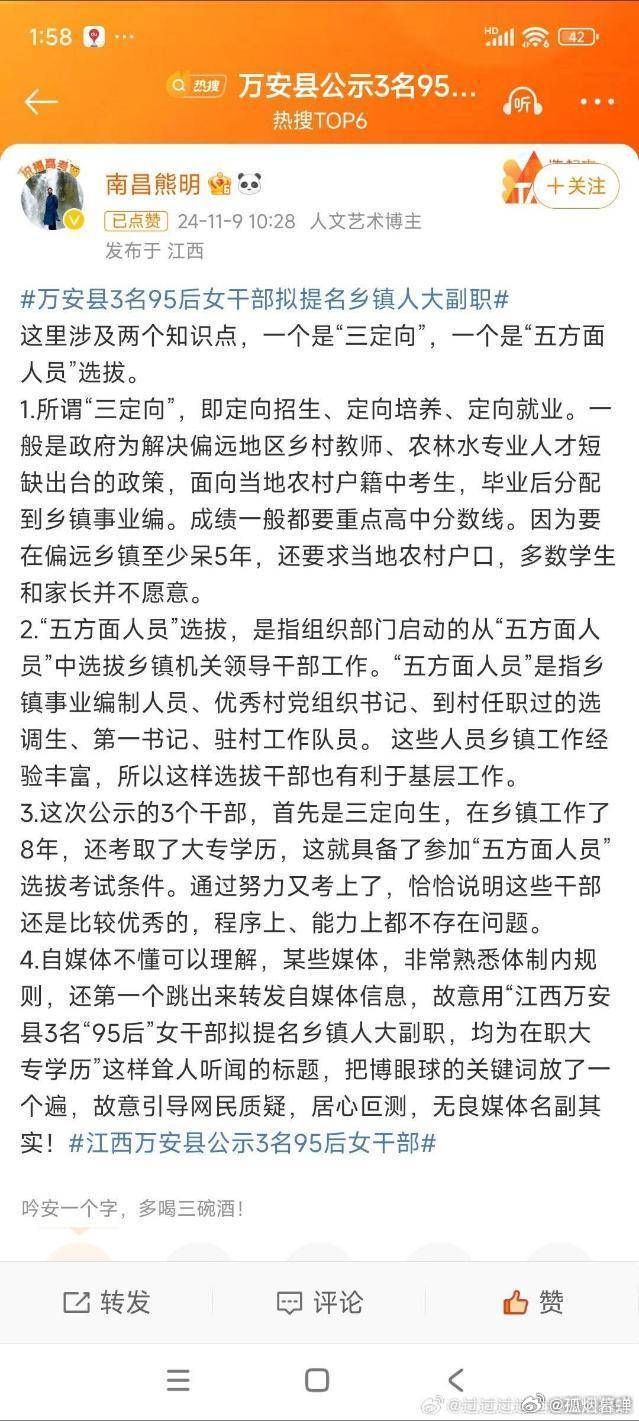

为了解决这样的问题和矛盾,我们国家现阶段采用的是“三定向”、“五方面人员”的选拔方式。

媒体质疑的这三名“95后”年轻女干部,还都是定向生,在乡镇工作8年,考取了大专学历。符合“五方面人员”的选拔考试条件。

工作资历上、程序上、个人上进努力程度,都不存在问题。

在一线城市,30不到的年纪,要提拔副科,学历总得一流大学的硕士以上,但这样的要求符合,偏远乡镇能做得到吗?

真要有清华北大的硕士博士,在偏远乡镇当副科,恐怕又有媒体会质疑:“是不是太大材小用了?”,“我们国内内卷程度是不是太残酷了?”。

对于偏远地区的人力资源问题,不光是政府机构有“定向”、医生、教师,考大学的时候也是一样有“定向的”。分数低一点、学历低一点,这样的优惠条件,换取优秀人才去偏远地区工作生活。避免大城市资源过度集中、偏远地区资源过度贫瘠。

这本不是什么新鲜事。

媒体按理来说,是很了解体制内现状和运行规则的,用“学历低,年纪小,女性”这三个理由,来质疑偏远乡镇的干部选拔机制,这是不应该的。

媒体如果有真正的证据,来证明这三名年轻女干部的选拔有猫腻,就应该明确的呈现证据。而不是像现在这样,明明一切都合规,但用一些特定的词汇,来搞“阴谋论”,故意引导网民质疑。媒体可以监督,也欢迎媒体监督,但是麻烦拿出证据,而不是仅仅因为年龄或者学历就质疑。

如果用阴谋论的角度来看万事万物,那我们社会哪还有安宁的一天?所有的事情,都可以“六问”、“八问”、“一百问”。

最后,我不是反对监督,还是希望能公平一点,要监督可以的,拿出证据来,当然,现在事情闹大了,当地也需要回应。

#体制内人士称事业编提副科很少见##六问大专学历女干部被提拔副科#