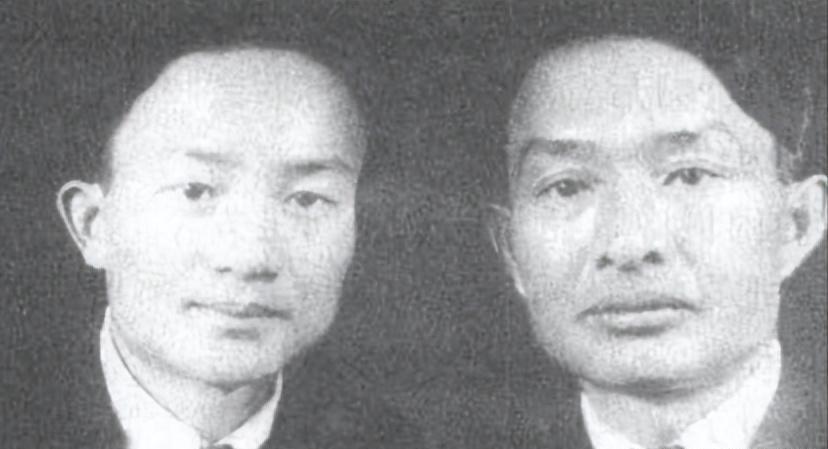

1952年,在外漂泊了十五年的陈昌浩终于返回了祖国,可眼前的一切早已物是人非,妻子已经成了纺织工业部副部长,儿子也成了新中国汽车工业领域的栋梁。 1952年,陈昌浩踏上归途那点事儿 1952年,新中国刚刚站稳脚跟,一切都像新生儿般等待着呵护与成长。大伙儿正忙着给这新家园添砖加瓦,建设得不亦乐乎。那是一个既做梦又脚踏实地的年代,借用鲁迅先生的话来说:“希望嘛,你说它有它就有,你说它无它也无。这就跟地上的路似的;原本光秃秃一片,走的人一多,嘿,路也就出来了。”正是在这股子热气腾腾的氛围中,好些个漂泊海外的炎黄子孙,心里头那股子思乡劲儿,比任何时候都要强烈,纷纷打点行囊,朝着祖国的方向飞奔而来,准备在新中国的广阔天地里大干一场。陈昌浩,那可是个有意思的家伙。1927年,二十一岁的小青年,一拍大腿,跟怀孕的媳妇张琴秋说了声“再见”,自个儿就奔莫斯科留学去了。走之前,还给肚里的娃起了个名儿,叫“洋生”,意思是这小子是在老爸漂洋过海时蹦出来的。1930年,陈昌浩学成归来,一瞅,嘿,眼前站了个陌生小子,陈祖涛,自己的亲骨肉! 陈昌浩这人,党内爬得挺快,可有时候脑袋一热,就跟着张国焘搞起了军事冒险,结果呢,摔个大跟头。1937年,他因为战乱落下的胃病,又跑苏联治病去了。本想溜一圈儿就回来,哪成想,德国人不按套路出牌,突然给苏联来了个措手不及,陈昌浩这一躲,就跟祖国玩起了失踪,整整十五年! 这十五年,张琴秋在国内可没少忙活,还带着俩孩子。为了让陈祖涛远离战火,她干脆把儿子打发到苏联学汽车制造。这小子,争气得很,成绩好得苏联政府都给他掏腰包,最后还整了个工程学博士的头衔。1945年,三十岁的陈祖涛风光回国,一回来就当上了重工业部机械工程局副局长,还参与建了中国第一汽车制造厂。 至于陈昌浩,在苏联那过得叫一个与世隔绝。1941年,德军一来,他就被苏联政府打发到偏远小城的采石场干活儿,胃病也跟着凑热闹,又犯了。后来,他干脆加入了苏联军队,在东线前线跟德军玩命。1943年,这才算又捡回一条命,好好治了治病。战后,他满世界找回国的路,信写了一封又一封,表达着回家的渴望,可就像石沉大海,连个泡儿都没冒。1952年,66岁的陈昌浩,像一叶久泊他乡的扁舟,终于靠回了祖国的岸。一脚踏出火车站,他愣住了,眼前这片土地,既亲切又陌生,恍如隔世。老战友们围了上来,他泪眼婆娑地挨个儿拥抱,心里想着儿时的小道消息、老槐树下的秘密,可眼前的景致,愣是一点儿也对不上号。街道、房屋、树木,一个个都像老朋友般向他点头,却又都诉说着岁月的秘密。 安顿下来,头一件事,陈昌浩得去见见张琴秋。15年了,这位当年的红颜知己,如今已是纺织工业部的二把手,官儿可不小。一见陈昌浩满头白发,张琴秋心里那叫一个五味杂陈。陈昌浩也是百感交集,嗓子眼里像堵了块石头,半晌才挤出句道歉,那话里头的愧疚和思念,比什么都重。张琴秋呢,先是愣了愣,然后眼眶就红了,可嘴里啥也没说。过了好一会儿,她才悠悠开口:“不容易,你的难处我懂,平安回来就好,其他的,都过去了。”这一番话,就像春日里的暖阳,一下子就把陈昌浩的心给焐热了。 几天以后,陈昌浩总算是见到了自己的儿子。眼前的这个大个子,一脸坚毅,跟自己记忆里那个软糯的小家伙完全对不上号。陈昌浩心里明白,这就是陈祖涛,那个自己缺席了成长过程的儿子。父爱如山,一下子就把他的心填满了。他强忍着泪,伸出颤巍巍的手,轻轻摸了摸儿子的脸。“爸,我等这一天,等得太久了……”陈祖涛也是眼泪在眼眶里打转,一把抓住陈昌浩的手,俩人的心,就这样隔了15年的光阴,又重新紧紧连在了一起。两人在一番长聊之后,那层陌生和隔阂就像是融化的冰淇淋,渐渐没了踪影。陈昌浩瞅着儿子在汽车制造界混得风生水起,心里头那股子骄傲劲儿,比吃了蜜还甜。他拍着陈祖涛的肩膀,语重心长地说:“小子,咱得在技术革新上再加把劲儿,给咱国家的汽车工业添把火。”陈祖涛一听这话,立马挺直了腰板,一脸认真地回道:“爸,您放心,您的期望就是我的动力,我一定好好干,用实际行动来报答您的养育之恩。”