观点:民主党在跨性别权利问题上的误解

作者:玛莎·格森 / 纽约时报

————

在最近的选举中,唐纳德·特朗普通过煽动对跨性别群体的恐惧获得了不少支持——比如那条广为讨论的广告,上面写着:“卡马拉支持‘他们/她们’,特朗普支持你。”现在,民主党人正就跨性别权利这个问题展开讨论:它到底伤害了他们多少,是否应该尽快放弃这个话题。这个问题本身就非常值得注意,因为在卡马拉·哈里斯的竞选期间,她几乎始终对跨性别议题保持沉默。现在看起来,民主党其实并不知道,他们还能在这个问题上后退多远。

民主党决定集中精力去解决选民最关心的问题,尤其是生育权问题,把跨性别权利暂时搁置一边。可是,这种做法其实基于一个误解。跨性别权利和生育权是不能割裂的,跨性别权利不仅仅和生育权相似,实际上,它本身就是生育权的一部分。

这几年,随着美国右翼对跨性别群体的攻击越来越激烈,他们特别在努力限制未成年人(甚至某些成年人)接受性别确认治疗的权利。支持这类立法的人认为,年轻人还没有足够的能力去做出这样的决定,或者即便参与其中,他们也可能会在未来后悔。

当然,年轻人经常会做出的一些会后悔的决定。但是,反对跨性别权利的人认为,有一个领域的后果可能是灾难性的,那就是生育问题。无论是性别确认治疗、运动队还是洗手间问题,最终的目的是为了保护女性和女孩免受跨性别者的影响。两个在限制医疗服务方面的主要发声者是美国的克洛伊·科尔和英国的基拉·贝尔,她们都是曾经从女孩转变到男孩,后来又恢复为女性的经历者。她们俩多次表达过,自己在青少年时期接受的治疗可能会让她们失去生育能力。这种后果有可能发生,也可能不会;关于青春期抑制剂和激素治疗的长期效果,目前还不清楚,尽管许多成年后才开始激素治疗的跨性别男性依然能够怀孕。

不过,不孕似乎总是引发一种特殊的文化焦虑。在关于性别确认治疗的争议中,阿比盖尔·施赖尔是一个响亮的警钟。她在2020年出版的书《不可逆损害:跨性别狂潮诱惑我们的女儿》中,提出了跨性别现象是一种社会传染病,正在威胁着美国的孩子们。书的封面上,画着一个小女孩,那里本该是生殖器的地方被完美地剪出了一个圆形空洞。

我是跨性别者,同时也是三个孩子的父母,其中一个是我自己生的。他们的存在,以及我与每一个孩子的关系,深深影响了我对生命的理解。我还有很多朋友(他们全都不是跨性别者),大多数没有孩子。我偶尔会羡慕他们没有家庭负担的自由,而他们也有时会羡慕我那个大家庭。无论如何,这种羡慕或许可以叫作遗憾,但它并不强烈,也不会持续太久。更准确地说,这是一种意识,让我明白生活其实是由一系列选择组成的,而这些选择总是在信息不完全的情况下做出的。

有时候,我会想,如果我在二三十岁时而不是五十岁时开始转变,生活会是什么样子。那时候我可能就无法拥有亲生孩子——不是因为激素让我不育,而是因为直到不久前,许多欧洲国家规定,任何希望进行跨性别转变的人,无论是从法律上还是医疗上,都必须先进行绝育手术。在美国,很多提供跨性别护理的大学诊所也会要求一样的事。为什么呢?雅各布·摩西,一位研究医学史的学者,正在撰写关于跨性别转变后遗憾和性别肯定护理的研究,他最近告诉我:“当时的逻辑是,出于对二元性别观念的维护。”他说,“那是上世纪六七十年代,距离同性婚姻合法化还有很长时间。”他还指出,优生学的思维也在其中起了作用:跨性别者常常被视为精神不健全的群体,被认为不适合生育。

关于跨性别者和生育的焦虑,以及由此产生的相关法律和规定,实际上有两个方面的考虑:一方面,这些规定试图避免那些天生拥有女性生殖器的跨性别者失去怀孕的能力(即担心跨性别者无法生育),另一方面,它们又试图确保那些已经转变的人不能生育(担心跨性别者会有孩子)。不论哪一方,最终的目的是要控制生育的手段。这也是许多宣称要保护女性和女孩的运动的目标。

伊丽莎白·瑞斯是纽约市立大学麦考利荣誉学院的一位杰出讲师,专注于双性人群体的医学历史(所谓双性人,是指那些天生具有或在后期表现出不同性别特征的人)。回溯到19世纪中期,当时的医生们曾对双性人进行各种手术,目的是让他们的身体符合传统的性别二元标准,但这些手术却让一些人无法生育。伊丽莎白·瑞斯跟我说:“看起来当时的医生就是不希望他们能有孩子。”如今,许多限制年轻人接受性别确认手术的法律,对双性儿童却提供了例外,这些孩子经常在没有经过同意的情况下接受所谓“矫正”手术。

我曾花一些时间报道全球范围内的“传统价值观”运动,或者说是“自然家庭”运动,甚至是反对“性别意识形态”的运动。我听到过他们的生育主义言论,也读懂了背后那几乎不加掩饰的潜台词:白人异性恋顺性别的人应该尽量多生孩子,不仅仅是为了他们自己,更是为了他们的基督教国家。我也亲眼见识过这个运动当权时的表现,像是现在的弗拉基米尔·普京的俄罗斯那样。

首先,俄罗斯政府禁止了美国公民(对俄罗斯儿童)的所有收养行为。然后,它通过了所谓的“对未成年人的非传统性关系宣传禁令”,这和我们所谓的“不说同性恋”法律有些相似。接着,俄罗斯又禁止了同性伴侣的收养。然后,它禁止了医疗和法律上的性别转变,还解除了那些已经转变者的婚姻。接下来,俄罗斯彻底禁绝了任何公开谈论同性恋的言论。最近,俄罗斯甚至将“国际LGBT运动”定性为恐怖组织,实际上就是把同性恋者和同性恋表达视为非法。这个月,俄罗斯下议院还通过了一项法律,禁止任何公开传播可能被视为宣传不生育的言论。

普京已经把生育问题作为政治言论的一个重要内容超过十年了——这和最近几年JD·万斯的做法很像。在他短短的参议院任期里,万斯提案或支持了多项反跨性别的立法,其中包括限制跨性别者接受医疗服务、参与体育运动的权利,还有一项则是要取消发放没有明确性别标记的护照。

而在俄罗斯,在打压LGBT群体的过程中,一位激进的右翼政治人物曾把我作为极端例子提了出来。他对俄罗斯的一家热门小报说:“美国人真正想做的,是领养俄罗斯的孩子,然后让玛莎·格森这样的堕落家庭来抚养。”我不仅持有美国护照,还是个酷儿(Q),同时还是犹太人,这样的身份背景让那位政治人物把普京一直敌视的多个群体都联系在一起了。特朗普用“墨西哥犯罪分子带病入境”的言论,也是把不同的恐惧串联在一起。在右翼的世界里,所有的恐惧都互相关联,就像他们的幻想一样:替代理论(注:宣扬LGBT是被教育灌输的一种理论)和对跨性别“传染”的恐惧是双胞胎,大规模驱逐移民的承诺则与建立一个“无移民、无非性别二元”的美国愿景紧密相连。

特朗普和万斯的政治逻辑是统一的,他们的立法目标也很明确:倒退跨性别、女同性恋、男同性恋、女性和堕胎权利,所有这些背后的口号就是要让美国再次伟大、直男气、白人优先。哈里斯在跨性别者权利问题上的回避,可能确实让她失去了选民的信任,也最终影响了选举的结果。但是,如果我们这些跨性别美国人,作为一个人数不多且不受欢迎的群体,被民主党抛弃,那可能付出的代价会比选举失利更严重。

————

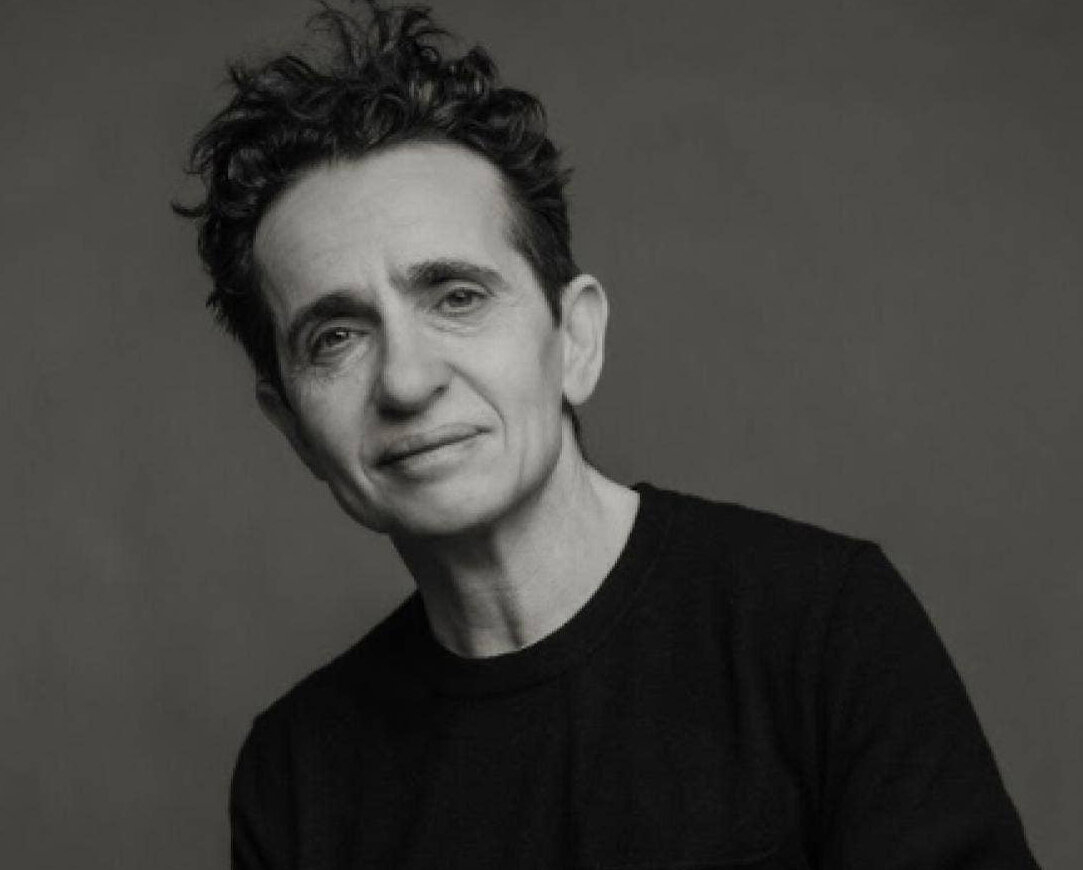

玛莎·格森是一位俄裔美国记者、作家、翻译家,也是非二元和跨性别者。他/她已经出版了11本书,其中《未来是历史:极权主义如何重夺俄罗斯》一书,在2017年荣获国家图书奖。