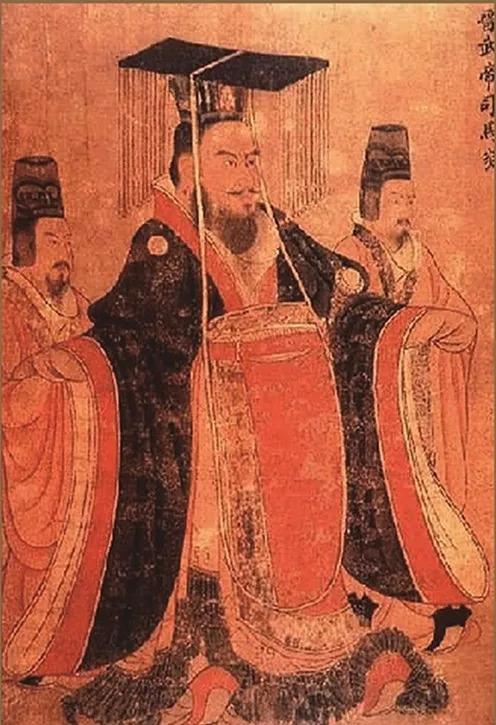

在历史的长河中,晋武帝司马炎犹如一颗璀璨却又短暂闪耀的星辰,其波澜壮阔的伐吴征程,更是一段惊心动魄且影响深远的传奇。 公元 265 年,曹魏政权的末代君主曹奂在咸熙二年,无奈地将皇位禅让于司马炎。司马炎就此登基称帝,开启了西晋王朝的新纪元。新朝初立,晋武帝首要之事便是巩固政权,分封王爵、颁布律令等常规举措有条不紊地进行着,而在这一系列忙碌背后,他心中始终怀揣着一个宏伟且隐秘的计划 ——“密有灭吴之计”,东吴的广袤疆土早已成为他志在必得的猎物,他那炽热的目光时刻虎视眈眈地盯着南方。 然而,从即位到咸宁五年(279 年)发动全面伐吴战争,这中间足足耽搁了十四年之久。在这漫长的岁月里,晋武帝一边致力于西晋的内部建设,期望将这个新生的王朝根基筑牢;一边却又不得不与朝中诸多反对派臣子展开激烈的争论。发动战争对于任何一位皇帝而言,都绝非易事,即便是如汉武帝那般雄才大略之人,欲征伐匈奴时也需与朝中官员唇枪舌战一番,晋武帝亦未能幸免。在他的朝堂之上,主战派寥寥无几,仅有羊祜一人极力主张伐吴,其余大部分臣子皆为保守派。这些保守派官员秉持着两种主要观点:其一,东吴坐拥长江天堑这一天然屏障,且吴兵擅长水战,晋军若贸然进攻,取胜难度极大;其二,以河西鲜卑树机能为代表的北方少数民族频繁举兵反叛,国内内乱尚未平定,此刻绝非征讨吴国的最佳时机。他们的考量不可谓不周全,从当时的局势来看,确实有一定的道理。但对于胸怀天下、渴望一统的晋武帝来说,这些理由远远不足以打消他的念头。毕竟,对于一位已拥有大半个天下的帝王而言,完成天下大一统的伟业,其魅力实在是难以抵挡。 咸宁五年,晋武帝司马炎毅然决然地力排众议,下达了伐吴的诏令。在这场决定历史走向的战争中,晋武帝充分发挥晋军在人力物力方面远超东吴的巨大优势,精心策划了一场沿长江全线出击的宏大战役。他兵分六路,大军如汹涌潮水般沿江而下,同时,敏锐地捕捉到东吴防御体系中的薄弱环节,采取重点突破的战略战术。在晋军的强大攻势下,前后仅仅耗费四个月的时间,曾经偏安一隅的东吴便宣告灭亡,晋武帝就此实现了天下的统一。这一伟大成就,无疑是晋武帝司马炎一生之中最为耀眼的功绩,它象征着西晋王朝的辉煌巅峰,也似乎预示着一个长治久安的盛世即将来临。 然而,命运却在此刻悄然转向。这次来之不易的统一仅仅持续了短暂的三十年。随后,八王之乱的战火迅速燃遍中原大地,紧接着五胡乱华的黑暗时代接踵而至,曾经被晋武帝统一的大好河山再次陷入分崩离析的悲惨境地。晋武帝司马炎或许未曾料到,他耗尽心血铸就的统一大业竟如此脆弱不堪,宛如一朵绚烂盛开却又转瞬即逝的昙花,徒留后人无尽的感慨与叹息。