1997年,中国银行进行内部审计查账时,居然发现周总理的账户上在30年前存上了1.2万英镑,经过多年的利息叠加,如果账户的总金额已经达到了46.7万元之多。

参考文献:《谈谈审计查账与处理》,审计署,2009.5.20。

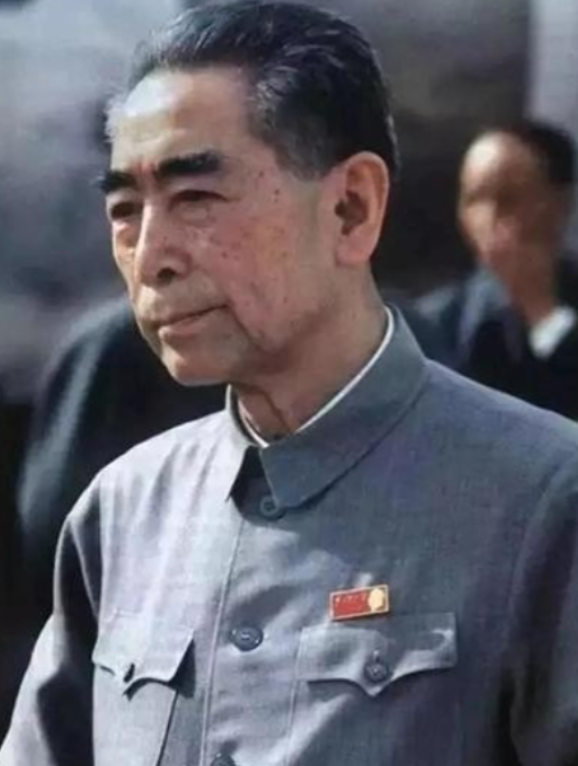

1952年的一个春日早晨,阳光透过窗户洒进中南海的办公室。周恩来总理刚刚处理完一批文件,秘书带着一脸疑惑走了进来,手中捧着一个来自英国的包裹。

包裹不大,却沉甸甸的,外包装已经略显陈旧,上面写着:“为新中国建设尽微薄之力。”没有寄件人的名字,也没有回邮地址。

“这是怎么回事?”周恩来放下钢笔,站起身接过包裹,细细端详着。秘书补充道:“包裹是通过外交渠道转来的,但发件人身份并未登记,似乎刻意隐藏了信息。”

周恩来皱起了眉头,心里涌上一丝疑惑与不安。他小心地拆开包裹,里面赫然是一叠厚厚的英镑,总额高达1.2万英镑。

那时的中国,正处于百废待兴的建国初期,国家建设如火如荼,每一笔资金都弥足珍贵。但这笔巨款来得蹊跷,充满不确定性。

面对这些英镑,周恩来沉思了许久。他想起党中央的规定:个人名义的巨额捐款不能轻易接受,尤其是这种来源不明的资金。

他的脑海里浮现出各种可能性——这笔钱是普通的国际友人所赠?还是某些人别有用心的行为?

为了避免误判,他立即召集了几位核心幕僚和外交部相关人员商议。

会上,众人议论纷纷。有人认为应该马上退还,防止引起不必要的麻烦;也有人主张先查明资金来源,或通过英镑的编号追查背后的真相。

周恩来坚定地说:“无论如何,这笔钱的去向必须清楚。接受或拒绝,都要有理有据,不能辜负人民的信任。”

外交部开始通过多种渠道追查这笔资金的来源,但因为缺乏寄件人的详细信息,调查一时陷入僵局。

几天后,周恩来再次召集相关人员,强调:“既然一时查不到具体来源,我们便不能随意使用这笔钱。新中国需要的是每一分干净的钱,我们要对人民负责。”

经过一番思索,他决定将这笔钱暂时存入自己的个人账户,等到查清来源后再做妥善处理。他还特别交代秘书,对这件事严格保密,不要对外张扬。

然而,日理万机的周恩来很快将此事放在了一旁。那个年代,他忙于抗美援朝战争的后续安排、经济建设的部署以及内政外交事务,很少有时间再去关注那笔存款的来源。

存款被安静地放在银行账户中,没有动用,没有提及。

时间飞逝,转眼到了1997年。一场全国范围的内部财务审计展开。这次审计涉及党政机关和领导人相关账户,以确保账目清晰透明。

当审计人员查阅到周恩来总理遗留的个人账户时,他们发现了一笔非常特殊的存款:账户余额46.7万元人民币。

审计组成员一开始并不明白这笔钱的由来,账户上的记录显示,这笔资金一直没有任何提取行为,而它的起始日期可以追溯到1952年。

随着审计深入,他们逐渐拼凑出一些蛛丝马迹,并开始追查这笔钱的真正来源。

经过艰苦的国际调查,审计人员在英国的一家旧银行档案中找到了一些线索。

这笔资金的寄出者,是一对定居英国的华人夫妇:刘本堃和他的妻子。这对夫妇在第二次世界大战前移民英国,依靠经营小生意辛勤积累了一些财富。

刘本堃夫妇在得知新中国成立的消息后,无比激动。他们心系祖国,毅然决定将自己毕生积蓄变卖后寄给周恩来。

他们选择匿名,是因为不想给新政府添麻烦,只希望自己的小小贡献能为祖国的复兴尽绵薄之力。

审计组的成员辗转联系到了刘本堃夫妇的后人。后人回忆,刘本堃夫妇是那种深怀家国情怀的人,尽管定居海外多年,始终以“中国人”自豪。

他们省吃俭用积攒的钱,本来计划用来养老,但新中国成立的消息让他们兴奋不已,他们觉得能为国家的复兴贡献自己的力量,比任何事情都重要。

夫妇俩特意嘱托银行匿名寄送这笔钱,并叮嘱不要附带过多信息。他们害怕自己的捐款会给政府增添麻烦,甚至可能被误解为某种私心。

周恩来去世后,这笔资金因无人提及,一直静静躺在银行账户中。直到1997年,这个故事才得以重见天日。

经过中央政府和审计部门的慎重研究,决定将这笔资金连同增值部分用于公益事业,建立一所希望小学,并以刘本堃夫妇的名字命名。

希望小学落成那天,学校门口挂上了“刘本堃希望小学”的牌匾。来自各界的人士齐聚于此,向这对华侨夫妇的爱国情怀致敬。

一位年迈的老人动情地说:“他们用无声的行动,告诉我们什么是家国情怀,什么是大爱无疆。”

行摄虫虫

52年存,97年查账,是30年前一笔存款?[晕]这种一年级肄业文凭的文章