他因病不满足军衔晋升,45岁开始离休,休养了整整45年,享年90岁。

1965年,一位45岁的男人脱下军装,成为共和国最年轻的“休养员”,这不是什么荣誉称号,而是一个残酷事实的遮掩:他身体里残留的弹片,让他再也无法继续战斗,这个人,名叫刘竹溪。

17岁,本该是无忧无虑的年纪,但1937年的中国,没有哪个年轻人能置身事外,淞沪会战的炮火、南京大屠杀的惨叫,都在刺痛着每一个中国人的神经,刘竹溪在那一年加入了中华民族解放先锋队,正式加入了革命队伍。

胶济铁路的警察队伍发起抗日武装起义,这是鲁东地区抗日的开始,刘竹溪也是参与者之一,他不仅拿起枪杆子,也有一颗热忱的心,他看到流亡学生和难民生活困苦,就主动捐钱捐物,甚至把藏在母亲腰包里的五块银元都拿出来了。

1938年,刘竹溪加入中国共产党,同年加入国民革命军冀鲁别动纵队,随后编入八路军,他从一名普通的军需员做起,一步步成为特务连副指导员、连指导员,在战争的熔炉中不断淬炼。

1940年的魏家堡伏击战,是刘竹溪军旅生涯的转折点,他亲手投掷手榴弹,炸得日军抱头鼠窜,他在扔出第八颗手榴弹的当口,一枪打中了他右胳膊,伤得挺重,骨头都露出来了,他没退缩,忍着剧痛坚持指挥,直到战斗成功结束。

战后处理伤口,他硬是没打麻药,军医用碘酒纱布擦过伤口,他连个眉头都没皱,那股硬气让在场的人都很震惊。

1942年,抗日战争进入最艰难的时期,刘竹溪被委以重任,率领一支70多人的队伍,深入沾利滨三县边区,开辟敌后根据地,他不仅善战,更善于做群众工作。

他宣传抗日救国主张,团结各阶层人民,短短几个月,就将沦陷区变成了抗日游击根据地,队伍也发展到150多人,后来成了沾利滨三边工委的委员,还兼任武装大队长和政委,活动地盘也扩大到了三百多个村子。

刘竹溪带领部队,这些年里参与了不少战斗,解放利津城、攻克沾化县利国、富国和黄升店,每一场战斗都留下了他的身影,1945年,蒲滨战役里,他携手渤海军区主力部队,一举拿下多个日伪据点,对抗日胜利立了大功,抗战胜利后,他成了滨县独立团的副团长,后来又加入了渤海军区的特务二团,继续担任副团长的职务。

抗战虽胜利,但国内冲突依旧未停,刘竹溪重新拿起武器,投身到了解放战争的行列中,他先后担任华东野战军第十纵队29师85团副团长、团长,以及第三野战军二十八军83师247团团长,从德州到济阳,从邹平到莱芜,从皖东到皖西,再到豫东,他转战南北,身经百战。

1948年的济南战役,异常惨烈,刘竹溪率领敢死队冲锋陷阵,不幸被手榴弹炸伤,右下颌连同七颗牙齿都被炸飞,在如此重伤之下,他依然坚持战斗,用石头在地上写字指挥,直到昏迷。

这次战斗,在他体内留下了多块弹片,成为他一生挥之不去的痛,伤势稍见起色,他就立刻加入了淮海、渡江、上海、福州和平潭的战斗序列,从山东到福建,他亲身经历了新中国的成立。

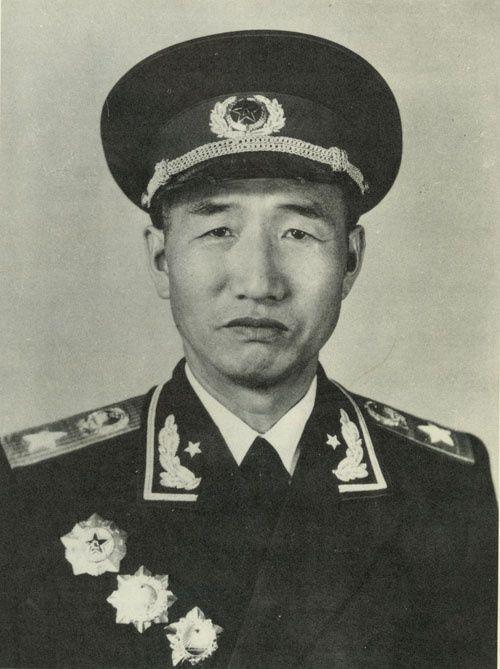

新中国成立后,刘竹溪先后担任师参谋长、军区炮兵司令员、炮兵副军长、一级炮兵射击场主任等职,1955年授衔时,他被授予上校军衔,尽管他身体不好,军衔没怎么升,可他也没觉得有什么不高兴的。

1965年,刘竹溪的身体状况每况愈下,不得不离休,那一年,他才45岁,成了共和国最年轻的“休养员”,离休后的生活,平淡而充满挑战,他与病痛为伴,却从未抱怨过自己的战争经历。

他深知,和平年代来之不易,自己所受的苦,与牺牲的战友相比,微不足道,尽管身体不便,他依然热心公益事业,经常资助贫困学生和群众,他的子女,也继承了他的优良品质,其中四人成为教师,为教育事业默默奉献,他的弟弟刘庆泗,也是一位革命功臣,在战争年代屡立战功。

2010年,刘竹溪走完了他传奇的一生,享年90岁,火化这位逝者后,人们在骨灰里找到了28片弹片,大小不一,有的比花生米大,有的跟米粒差不多,这些弹片记录了他的战斗故事,也映照出那个战乱年代的模样。