人力车,这种古老的交通工具,最早可以追溯到中国古代的手推车。虽然《三国演义》中诸葛亮踩着的独轮车与现代人力车大不相同,但它们同样反映了人类对交通工具的早期探索。在1669年,荷兰作家阿诺德斯·蒙塔努斯的日本风俗画中,已经出现了一种形似人力车的工具。到1707年,法国画家克劳德·吉洛特更是描绘出一种更接近现代人力车的原型。

最早的人力车设计相当简单,由几块木板拼接成车身,铁圈轮和实心轮胎既笨重也不平稳,甚至连减震装置都只是两片薄铁片而已。后来随着技术发展,上等木材、合金材料被用在车体上,车座也加了软垫,空心轮胎让乘坐更为舒适,这些改进让人力车迅速流行开来。

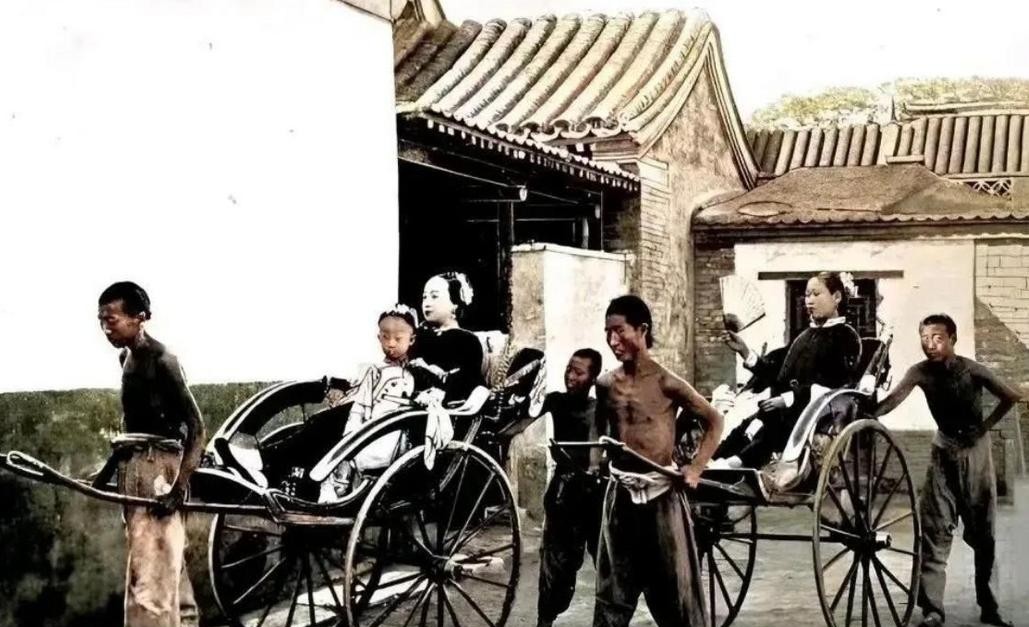

尽管关于人力车的发明者仍有争议,有人认为它起源于明治时期的日本,也有人称是美国船员高勃尔于1867年在东京设计而成,但无论如何,它在1874年被法国人米拉带入了中国上海。从那时起,这种车就在中国的城市街头走红。上海人叫它“黄包车”,而在北京、南京,人们习惯称其为“洋车”或“东洋车”,天津人则干脆叫它“胶皮”。与传统轿子相比,人力车轻便省力,还更加舒适,尤其是弹簧胶皮车的问世,几乎成了出行的不二选择。

然而人力车的黄金时代遭遇了电车的横空出世。电车速度快、运费低,迅速压缩了人力车的市场,车夫们的生活受到巨大威胁。为生计所迫,北京和上海的车夫们用罢工、拦截电车等方式表达不满,抗争行为一度轰动。

政府也试图干预这一市场,比如1934年上海公共租界计划整顿人力车,1935年法租界限制车夫数量,但都因阻力太大未果。即便1946年国民政府试图全面取缔人力车,也因为措施不得民心而失败。

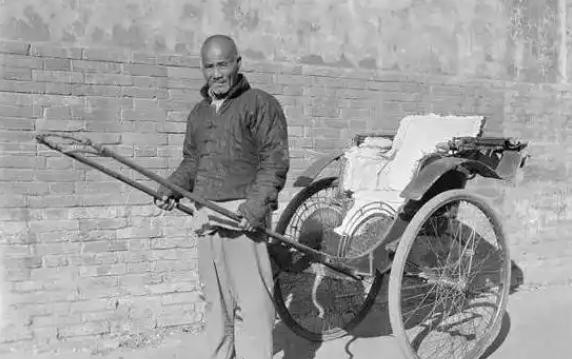

随着三轮车逐渐流行,人力车退出了历史舞台。往昔的车夫,大多是从农村流落到城市的破产农民,他们靠双手拉车维生,书写了一段艰难却真实的社会史。人力车的一路兴衰,折射出时代的变迁与社会的百态风云。