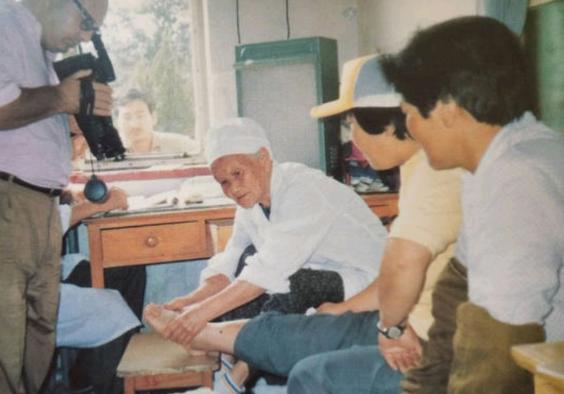

“打针吃药,不如双桥老太太一脚。”1965年,邓颖超腰部严重扭伤,躺在床上不能动,用了许多方子都不见好转,实在是没办法的周总理,只能把当时赫赫有名的女中医请进中南海。 在她的一生中,用双手治愈了无数人的痛苦,她的医术成为了时代的传奇,1956年,当邓颖超因腰痛无法起身时,周恩来总理亲自召唤她前来治疗。 那一脚轻踹,邓颖超的痛苦瞬间消失,奇迹般地站了起来,也正是在这一刻,罗有明这个名字在中南海中响亮起来。 从此,作为中国正骨术的代表人物,她的名字深入人心,然而,罗有明的传奇并非一蹴而就,背后藏着更多不为人知的故事。 让我们从她的童年开始讲起,罗有明出生在河南省的一个普通村落,这个地方远离喧嚣,却有着极其深厚的文化底蕴。 她家族世代相传正骨术,技艺不凡,罗有明从三岁起便跟随奶奶学习医术,年幼的她,在奶奶的指导下逐渐掌握了祖传的正骨技艺。 那些日子里,她就像一个小助手,站在奶奶身边看着她如何为村里的伤员接骨、调理身体。 在村子里,大家都知道奶奶的手法神奇,任何人的骨伤,只要经过她的一手治疗,都会痊愈。 而年幼的罗有明,并不只是旁观者,她是奶奶最得意的徒弟,尽管她年纪尚小,但她的灵巧和敏锐让奶奶深信她会继承这门技艺,传承下去。 时光流转,到了年轻的罗有明,正值战乱年代,她嫁给了王治忠,一位同样有着家国情怀的男人。婚后,丈夫投入了战场,而罗有明则跟随丈夫,一同走向了硝烟弥漫的战地。 战争没有让她害怕,反而磨练了她的医术,在战场上,她成为了“编外军医”,为无数受伤的战士治病救人,每当听到炮火的轰鸣,她就知道,新的伤员又将到来。 战地的生活艰苦,手头资源紧张,但她依然能凭借一身正骨术,快速为战士们接骨、止痛。那些受伤的战士,在她的治疗下得以生还,罗有明渐渐积累了无数的治愈故事。她的名字开始在战地传开,成为了战友们口中最信赖的“神医”。 然而,最让人铭记的,还是1956年那次为邓颖超治疗腰痛的故事。 当时,邓颖超因工作劳累,导致腰部严重受伤,疼痛难忍,连站立都困难,周恩来总理请了许多名医,但都未能治愈,焦急中的周总理听说了罗有明的医术,便决定让她来试试。 那一天,罗有明来到了中南海,她并没有表现出任何的拘谨或自豪,而是径直走到邓颖超的床前,经过一番治疗,邓颖超竟然奇迹般地站了起来。 随着时间的推移,罗有明的名声不仅局限于北京,她的医术遍布全国,她为人治病的同时,也不忘传承祖传的技艺。 尽管年岁渐高,罗有明的身体逐渐不如从前,但她依旧未曾放下手中的责任,在她97岁那年,她正式停止了临床诊疗,最终,享年105岁。 她去世的那一天,周围是她的亲朋好友,还有无数曾得到她治疗的患者,很多患者自发前来吊唁,纷纷向她表达谢意,回忆起她在自己生命中的重要时刻。 罗有明没有积累财富,但她留下了无数的感动与温暖。她的生命是为别人而活的,她的传奇也将在时间的长河中永远流传。 罗有明的一生是医者精神的真实写照,她不仅继承了祖传的正骨术,还通过自己的坚守与奉献,将这门技艺发扬光大。 她的治病救人,不仅仅是在治疗骨伤,更是在温暖每一个患者的心灵,在那个物质匮乏的年代,她凭借一手正骨术,赢得了无数人的尊敬与感激。 无论是在战场上,还是在中南海的邓颖超治疗中,罗有明总是带着一颗真诚的心,用实际行动诠释了“医者仁心”四字的真正含义。 然而,罗有明的伟大之处不仅仅在于她的医术,更多的是她身上那份为民服务、无私奉献的精神。 罗有明的故事提醒我们,真正的医学不仅仅是技术的累积,更是一种责任和担当,她以自己的一生诠释了“医者的初心”,这份初心至今仍然能够启发每一个从医者。 作为普通人,我们不仅要关注健康问题,更要传承这种无私奉献的精神,在物质世界的浮华中,我们或许能从罗有明的事迹中汲取力量,去理解和尊重那些为我们带来温暖和关怀的医者们,去珍惜他们为我们付出的每一份努力和坚守。 (信息来源:新京报2008年10月17日——《“双桥老太”辞世 周日八宝山送别》)