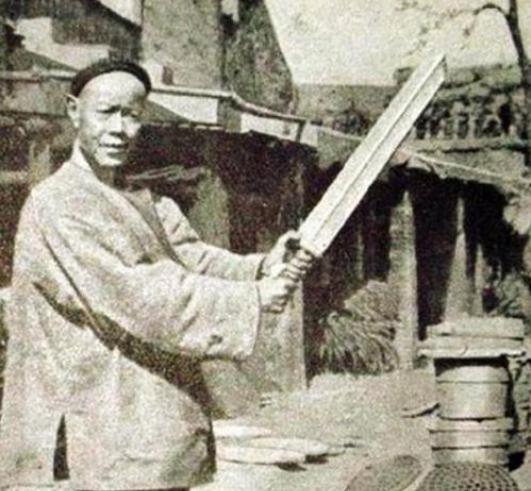

300颗人头从他的刀下落地,他就是中国最后一个刽子手,名字叫邓海山,因为杀人太多,晚景凄凉,让人唏嘘! 在19世纪中期的中国,随着帝国的衰落和社会动荡的加剧,传统的司法体系逐渐呈现出其残酷的一面。 广州市的一个狭小刑场,成为了许多人生命终结的地方,而其中的刽子手,不仅代表着法制的冷酷,更象征着当时旧社会暴力的深刻烙印。 1851年,英国驻华领事馆的翻译员密迪乐目睹了这一切,并在自己的记录中详细描写了那时的行刑场面。他将目光投向了广州的刑场,这一场景与世俗的想象大相径庭。刑场并不像一些影视作品中那样神秘或宏大,而是一块隐匿在人群密集的闹市中的狭小土地。它位于南郊,长约四十米,宽度随着距离逐渐缩小,给人的感觉更加压抑。每当行刑时,厚重的木门关闭,外面的世界似乎与这里的血腥截然隔绝,监刑官在阴暗的棚子下坐着,旁边是等候的刽子手,他们冷静地站立,等待着死刑的执行。 刑场的东侧紧挨着一堵破旧的砖墙,墙体显得沉重而有些破败,仿佛承载着数不清的过去。墙上挂着的腐烂人头,散发着无法掩饰的恶臭,提醒着在场的每一个人,这里不仅是法律的执行地,更是生死的界限。人的生命,在这里显得如此脆弱,仿佛一切都没有意义。每一颗头颅的挂起,都像是对生命的冷酷审判,让人不禁感叹人类为何能够如此对待同类。 与这些残忍景象相比,刽子手的角色似乎更加令人感到复杂。他们通常身形彪悍,面容冷峻,手持一把巨大的鬼头刀。这种刀具长而宽,刀刃犹如一道利箭,足以一刀劈开生死之间的鸿沟。刽子手通常站在尸体旁,眼神冷漠,他们的动作简练而熟练,仿佛对这一切早已习以为常。不同于常见的英勇或残忍,刽子手似乎更像是执行某种不言而喻的职责,冷静而无情,仿佛每一刀都能带走所有的怜悯和悲悯。密迪乐的记录中提到,许多行刑场的场面让人震撼,而刽子手的出现,犹如冰冷的刀锋,剖开了人性最黑暗的一面。 然而,行刑的残酷并未因这种冷静的执行而减少,反而有了更多深刻的心理冲击。在这些广州市的刑场上,行刑时常常充满了暴力和血腥。刑场中的犯人通常是跪着等待死亡的到来,他们的脊背弯曲,目光空洞,仿佛已经做好了迎接终结的准备。面对这种情况,刽子手并没有过多的犹豫,往往是举起刀,毫不迟疑地挥下。刀锋迅速而准确地劈向受刑者的颈部,致命一击如同断裂的枷锁,将生命与死亡一刀分割。 事实上,这种行刑的场景远非人们想象中的简单和直接。每一场死刑的执行背后,都有着无数不可告人的故事。行刑的方式从不单纯地只是对法律的执行,它也在某种程度上是对社会等级、对历史命运的无情拷问。在清朝末年的动荡年代,许多被判死刑的人,或是政治犯,或是那些试图反抗帝制的勇士。他们曾经拥有过理想和信念,但却在历史的车轮下无情碾压,最终在这个刑场上迎来他们的终结。 广州的刑场,和许多地方一样,见证了人类社会最丑陋的一面:权力与暴力的结合,理想与命运的碰撞。在这一片看似普通却充满血腥的土地上,人生的剧终成为一种无声的宣告,而刽子手则是这场残酷演出中的无情导演。他们以冷酷的姿态完成着每一次的行刑,而每一次的行刑背后,又承载着一段无法言说的悲剧。 一九三零年代末,随着现代法制的推进,中国的死刑执行方式开始发生根本性的变革。在这个转折点上,年近花甲的邓海山站在了人生的十字路口。这位曾经让三百个生命倒在自己刀下的刽子手,在新的法律规定面前,第一次感受到了什么叫"无计可施"。 生活的改变来得突然而彻底。失业后的邓海山开始寻求内心的救赎。他想要在佛门清修,期望能够洗去多年来执行死刑所带来的业障。然而,事与愿违,没有任何一座寺庙愿意接纳这位手上沾满鲜血的刽子手。寺庙住持们或许担心收留这样一个特殊的人物会影响寺庙的声誉,又或许是出于对生命的敬畏,纷纷婉拒了邓海山的请求。 在无法皈依佛门后,邓海山开始用另一种方式寻求救赎。他将多年来积攒的财富散尽,投入到各种善事当中。这笔财富来源于他每次行刑时获得的四两银子酬劳,以及死囚家属塞给他的红包。每天,他都会在家中摆设简单的供桌,虔诚地诵经念佛。但这种行为更像是一种自我救赎的仪式,难以真正抚平内心的创伤。 时光流逝,邓海山的生活越发清苦。那些曾经积累的财富在行善过程中渐渐耗尽,而他却始终无法获得内心真正的平静。每当夜深人静,那些在他刀下失去生命的面孔似乎都会浮现在眼前,让他难以安眠。尽管这些死刑犯都是依法处决,但三百条人命的重负还是让这位老刽子手的晚年生活笼罩在深深的阴影之中。

左炮台

写的不错,不是水文。