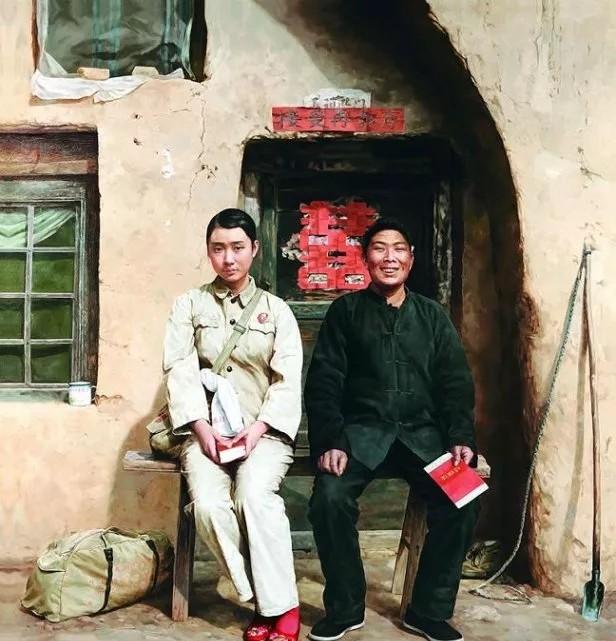

上世纪七十年代的一天,北方某地的一个村庄里举行了一场婚礼,婚礼的主角就是这幅油画中的农民和女知青。 1968年12月22日,毛泽东通过《人民日报》发布了一篇重要文章,题为《我们也有两只手,不在城里吃闲饭》。 这篇文章标志着中国的“上山下乡”运动正式启动,尤其是在1969年,成千上万的知识青年响应号召,离开城市,奔赴农村,开始了他们的“再教育”之旅。 毛泽东在文章中强调,“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”。 这一号召迅速在全国范围内产生了深远的影响,也在接下来的几年里改变了大量年轻人的人生轨迹。 “上山下乡”运动是毛泽东在当时政治背景下的一个重要决策。 他认为,城市的知识青年接受了过于狭隘和脱离实际的教育,而农村却是“真理的源泉”。 贫下中农的朴实和坚韧,以及他们的生活经验,成为了知识青年的理想学习榜样。因此,城市中的中学毕业生,被看作是需要“再教育”的对象,他们必须离开城市,投入到农业生产中,以获得真正的劳动经验,并在过程中完成思想的“改造”。 然而,知识青年到农村的实际情况远比预想的要复杂和艰难。 虽然大多数青年怀着对理想和未来的憧憬,来到农村,投入到耕种和劳作之中,但很快他们便遭遇了与城市截然不同的生存环境。在贫瘠的土地上,青年们必须面对严酷的自然条件和艰难的生活条件。从日常的食宿问题到工作的繁重,每一步都充满了挑战。许多人因体力不支、无法适应农村的艰苦环境而身心疲惫,甚至生病,而他们的思想并没有发生预期中的革命性转变。相反,在这种环境下,许多青年的理想和对生活的期待逐渐被现实磨灭。 与此同时,毛泽东在1971年左右开始意识到“上山下乡”运动所带来的一些问题。越来越多的知识青年在农村遇到了生存的困境,许多人感到迷茫和失落。尤其是在一些农村地区,由于劳动力缺乏,青年的到来并未能有效促进农业生产,反而因为他们对农业生产的生疏和不适应,给当地生产造成了困扰。此外,青年们在农村接受的再教育未能起到预期的作用,部分人对农村的生活产生了不满,对革命理想的信仰也开始动摇。 到1971年,随着问题的暴露,中共开始对这一政策进行反思,并逐步作出一些调整。政府开始考虑将一些城市中的工作分配给下乡的知识青年,尤其是那些在农村已经适应的青年。这个调整意味着一些在农村表现出色的青年得到了回城的机会。然而,这些回城的机会往往并非完全通过公平的途径获得。大多数情况下,回城的青年往往需要依靠某些社会关系,才能顺利回到城市。这种现象使得许多人开始怀疑这一政策的初衷与实际效果,尤其是在那些未能通过关系回城的知识青年看来,他们被迫在遥远的农村继续辛劳,心中充满了对城市生活的渴望与不甘。 随着时间的推移,知识青年的问题变得愈加严重。 到1976年,毛泽东也意识到这一问题的复杂性,决定重新考虑对知识青年政策的调整。然而,这时“上山下乡”运动已经持续了近十年,每年仍有大量的知识青年被分配到农村。毛泽东的逝世使得这一问题在短期内没有得到有效解决,知识青年的命运依然在迷雾中徘徊。 总体来说,“上山下乡”运动不仅是一个政治决策,它深刻地影响了几代人的命运,也反映出当时中国社会对知识分子和劳动人民之间关系的深刻思考。然而,这一政策的实施并非没有后遗症,它使得无数原本充满理想的年轻人走进了充满困境的农村,也暴露了中国社会在处理知识分子与农村、城市与乡村之间的关系时的种种矛盾与不足。 翻开那本老相册,一张泛黄的照片映入眼帘。照片拍摄于1975年的秋天,北方某个村庄里的一场特别的婚礼。照片的边角已经微微卷起,但画面中的一切依然清晰可见:一间普通的土坯房前,一对新人静静地坐着。这是一张再普通不过的婚礼照片,却记录下了那个特殊年代里知青与农民之间的一段姻缘。 照片中的背景极其简单,土坯房的墙面斑驳,门框上贴着一副已经褪色的对联,隐约可见"新婚大喜"四个字。房前的空地上铺着一张旧桌布,显然是临时布置的拍照场地。这样的婚礼场景,在当时的农村很是常见。在物质匮乏的年代里,能有一张照片留念,已是难得的奢侈。 新郎穿着一件深色的中山装,衣服很是朴素,但能看出是特意熨烫过的。他的脸上带着憨厚的笑容,手里紧紧攥着一个红色的小本子——那是当时最重要的婚姻证明书。他的面容因常年的农活显得有些沧桑,但眼神中流露出掩饰不住的喜悦。 坐在新郎身边的新娘,是一位来自城市的知青。她穿着一件素色的衬衫,头上别着一朵红花,显得清秀而文静。在她的脚边,放着一个旧皮箱和几个包袱,那是她全部的嫁妆。这位二十出头的姑娘,脸上带着羞涩,目光微微低垂,仿佛在思索着什么。 照片的一角,依稀可见几个村民好奇的目光。在那个年代,知青与农民的婚事并不少见,但每一桩都会引起村里人的关注。照片虽然定格了婚礼的瞬间,却也折射出了那个时代的众生百态。