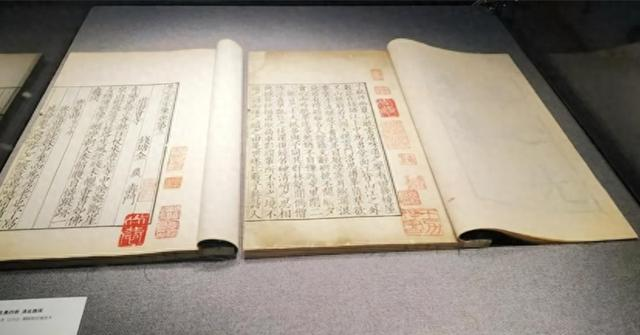

【前言】 四大古典名著是中华民族的文化瑰宝,蕴含深厚文化内涵与人文精神,对后世影响深远。它们如文化镜子,反映中国时代风貌与民众面貌,见证文化变迁与精神发展。

【一、名著诞生,六大奇书脱颖而出】 四大名著并非权威评选,而是民众文化选择的结果。明末清初,商品经济发展推动文化教育普及,诗话本等白话小说在民间盛行。在此背景下,《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》以及《儒林外史》《聊斋志异》六部作品脱颖而出,成为奇书。它们各有特色,为中国文学立下卓越功勋。

【二、新中国选择,四大名著确立】 新中国成立后,在推动社会主义文化建设时,“六大奇书”重新考量,最终《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》被列为“四大名著”,《儒林外史》与《聊斋志异》遭舍弃。主要因两者意识形态与马克思主义价值观不符,讽刺批判意味过浓,不利于政权稳定与社会和谐。同时,《红楼梦》价值多样,更受欢迎,故被选中。

【三、扬弃之争,历史论述存异】 “四大名著”评选过程存争议。有人认为依据意识形态筛选文学不公平,属历史遗忘;也有人认为文化选择有其合理性,利于新文化价值观塑造与社会稳定。对此,需辩证看待,求同存异,理性认识历史文化。

【四、璀璨文史,思辨开明之道】 “四大名著”出现是复杂文化筛选过程,存在遗憾。品味四大名著时,应正确认知被排除佳作。《儒林外史》《聊斋志异》光芒不灭,对文学认知应汲取精华,摒弃糟粕,勿因政治正确性遗忘历史。当前中国应开放胸怀,理性自信,辩证传承传统文化,推动文化发展。

【结语】 面向未来,文学艺术将展现新面貌。需宽广眼界、全局意识,扎根实际,纵观整体,方可除旧布新,让中华文化之花更加耀眼。