安徽卫视春晚外卖小哥引发争议

安徽卫视春晚的舞台上,一位聋哑外卖小哥的出现,如同投入平静湖面的一颗石子,激起了层层涟漪,引发了大众对于“真实”与“表演”边界的讨论。有人质疑他的形象过于光鲜,与大众印象中风里来雨里去的外卖员形象不符,甚至上升到了对职业真实的质疑。这种讨论折射出我们对现实生活的一种刻板印象,似乎只有衣衫褴褛、面色憔悴才配得上“外卖员”这个标签,而忽略了个体差异和生活的多样性。这不禁让人反思,我们是否不自觉地给不同职业预设了固定的外形模板?

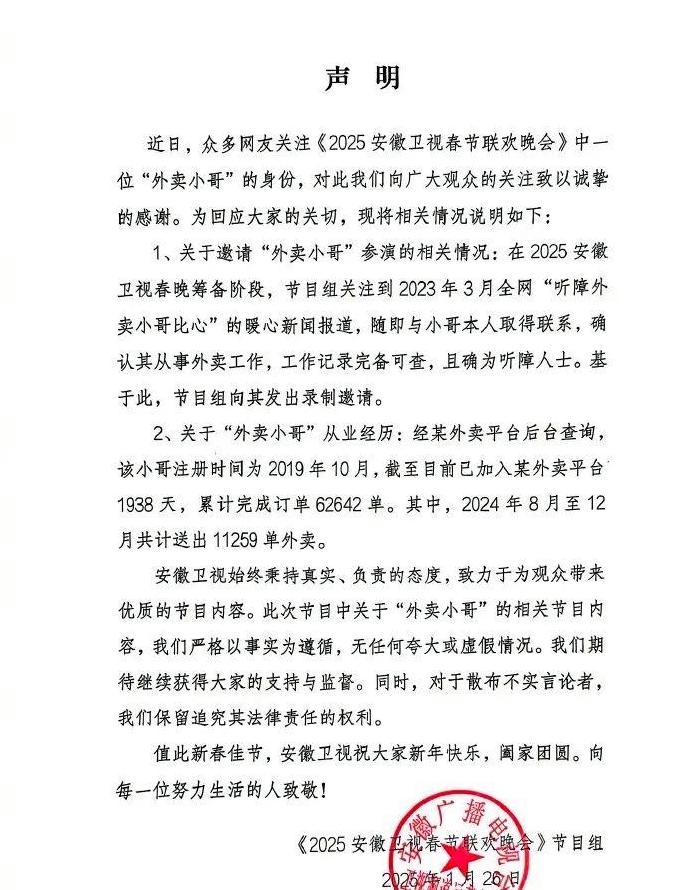

将目光从舞台拉回现实,我们会发现,外卖员这个职业早已不再是单一的“辛苦”的代名词。为了更好地服务顾客,不少外卖员也会注重个人形象,这是对自身也是对职业的尊重。安徽卫视选择的这位小哥,并非“空降”的演员,而是真真切切有着四年多外卖从业经历的劳动者,累积配送超过六万单,这份数据足以证明他的付出。如果只是因为他看起来“不像”我们想象中的外卖员,就否定他的努力和身份,岂不是一种偏见?反观一些文艺作品,为了塑造所谓的“真实感”,不惜将劳动者刻画成脸谱化、单薄的形象,反而陷入了另一种失真。真正的真实,应是展现不同个体的多样性,而非迎合某种固有的刻板印象。

这场风波的背后,更深层次地反映了我们对社会认知的一种偏差。我们习惯于将职业与个人生活进行捆绑,忽略了每一个个体背后鲜活的生命体验。安徽卫视春晚的初衷,或许只是想展现不同行业的从业者风采,传递积极向上的精神,却不料引发了如此大的争议。这既给节目制作方敲响了警钟,也提醒我们观众在享受娱乐的同时,保持开放的心态,不轻易给他人贴标签。我们需要尊重劳动者的每一份付出,也应允许他们拥有展现自我的权利。唯有如此,我们才能更加理性地看待这个多元的世界,让每一份劳动都能得到应有的尊重,让每一份梦想都能在阳光下绽放。