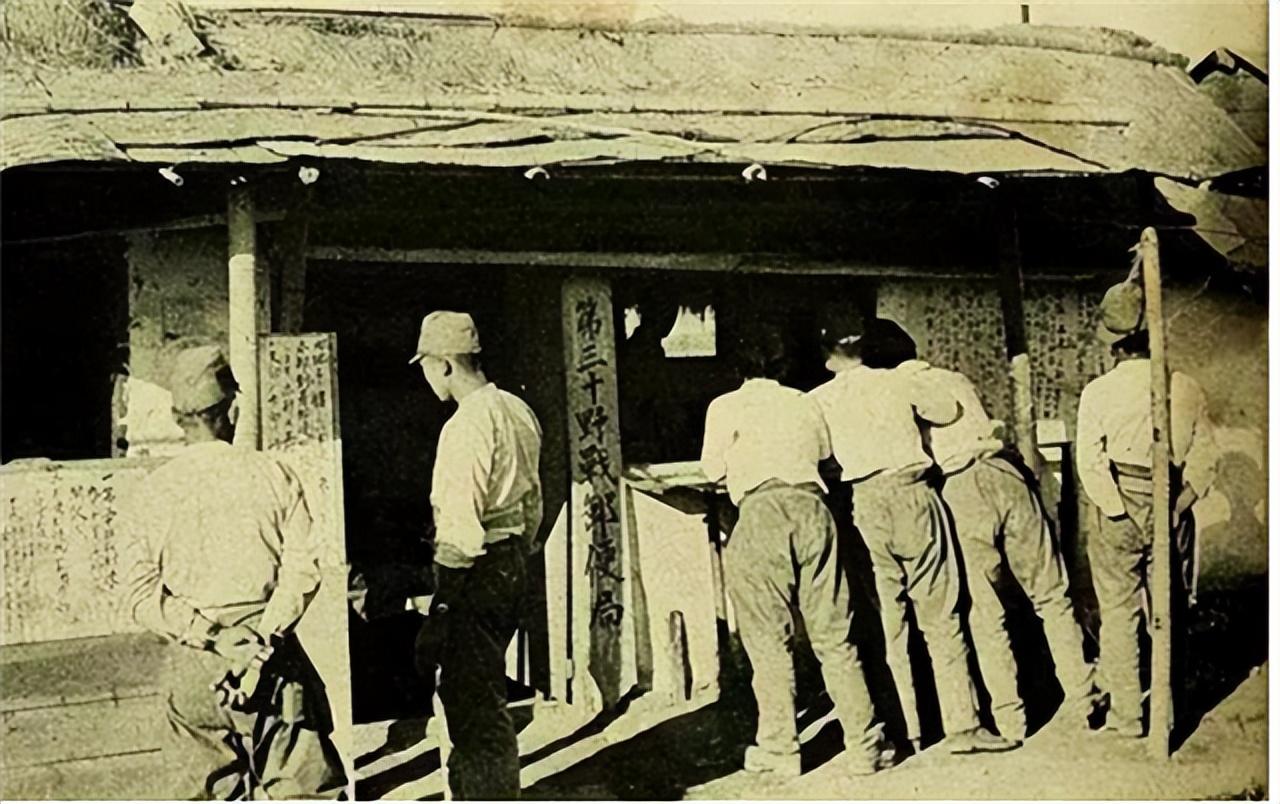

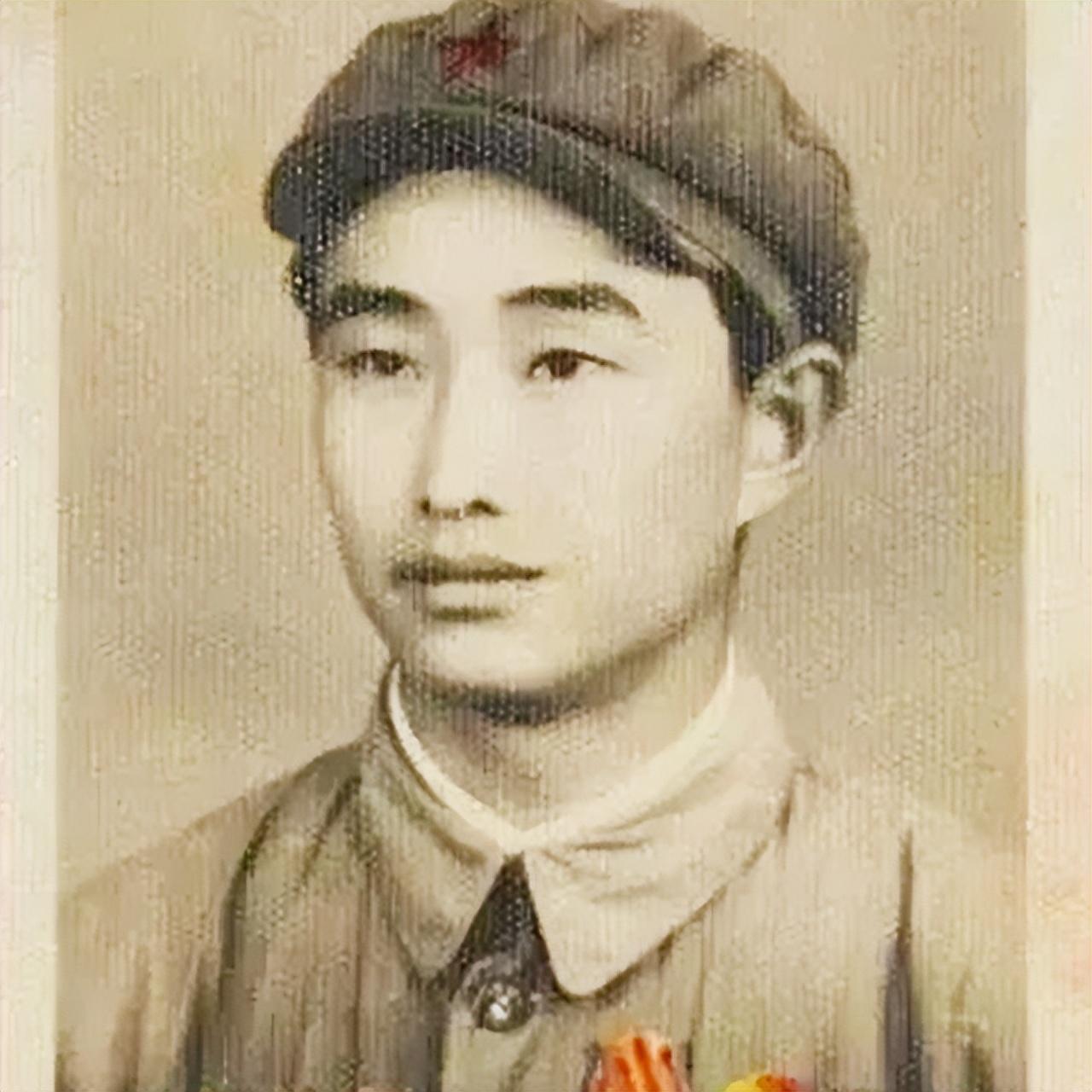

1943年,汉奸头子刘赐胜杀人如麻,游击队长叫来两个高手,限十日内除掉他,其中一人笑道:“锄奸而已,何须十日,五日足矣!” 1943年,安徽明光镇,阴云密布,不是天象,而是人心。 让所有人闻风丧胆的,不是日军,而是一个死心塌地效忠日军的翻译官——刘赐胜。 刘赐胜,一个地地道道的民族败类。 他的双手沾满了鲜血,百姓提起他的名字无不咬牙切齿。 街头集市,茶馆饭庄,只要他一出现,必定穿戴整齐,腰间挂枪,脚蹬皮靴,走得咯咯作响。 消息传到了新四军第二师铁路便衣大队,教导员植品三拍板道:“这个汉奸,不能再留!” 在植品三看来,刘赐胜不仅仅是百姓的祸害,更是整个游击战线的绊脚石。 植品三召集了两位得力干将:张士根和徐征发。 这两人,是便衣大队的传奇人物。 任务刚下达,植品三特意嘱咐:“行动要谨慎,时机成熟再动手。 记住,锄奸重要,但撤退更重要!” 但徐征发却信心满满,笑着回道:“锄奸而已,何须十日,五日足矣!” 植品三没有再多说。 接到任务后,两人没有贸然行动,他们混入了明光镇的集市。 镇上的暗哨早已将他们接应到了一家不起眼的茶馆。 茶馆里跑堂的,是游击队的联络员。 他通过一壶“江南九华毛峰茶”和“淮河水”的暗号,与两人顺利对接。 联络员低声说道:“刘赐胜最爱逢集日出来转。 他这个人,喜欢在人多的时候抖威风,街头街尾,总能看见他。” 次日清晨,明光镇的街头早已人声鼎沸。 张士根和徐征发按计划行动。 他们先来到街北头的茶馆,与另一位接应的大嫂对暗号。 这位大嫂一边端茶倒水,一边低声提醒:“今天是集市,那个坏东西应该很快就会露头。 果不其然,十点钟左右,人群中果然出现了刘赐胜的身影。 他依旧穿着他那一身“行头”,两边带着几个随从,腰间别着枪和刀,在人群中迈着四方步,俨然一副“镇中之王”的模样。 张士根微微眯起眼睛,看准刘赐胜的一举一动。 而徐征发则慢慢转移到视野开阔的位置,手指已经轻轻摸上了那柄致命的飞刀。 刘赐胜在人群中突然停下,抬手指着一名小贩呵斥着什么,随从们大笑起来。 正是这分心的一瞬,徐征发果断出手! 寒光一闪,一柄飞刀精准地击中了他一名随从的咽喉。 周围的人惊呼四起,而张士根趁乱举枪,对准刘赐胜的胸膛,“砰”的一声,刘赐胜瞬间倒地,枪还未拔出,就已经气绝身亡。 现场一片混乱,张士根和徐征发却早已按预定的路线撤离。 他们身影灵活,混入街头人群,很快消失无踪。 明光镇的百姓们,在刘赐胜死讯传来时,终于松了一口气。 “那杀千刀的汉奸,终于死了!”有人骂道。 而更多的人在茶余饭后,开始讲述新四军这场精彩绝伦的锄奸行动。 百姓们嘴里不约而同地提到两个字:“痛快!” 新四军的锄奸行动,不仅仅是一场简单的刺杀。 它给日伪势力造成了巨大的心理震慑,同时也极大提振了抗日力量的士气。 百姓的支持,游击队的威望,统统都在这次行动中得到了巩固。 提到汉奸,刘赐胜的死还算得上“便宜”。 在抗战期间,许多臭名昭著的汉奸,都没有落得好下场。 比如“汪伪政权”的头号汉奸汪精卫,虽然在日本战败前病死,但死后尸骨被挖出焚烧,落得个遗臭万年的结局;而他的手下周佛海,更是两头下注,最终也死在监狱中。 与这些“高层汉奸”相比,刘赐胜不过是地方势力中的一颗小卒,但他造成的伤害,却是最直接、最具体的。 正因为如此,抗日游击队的首要目标,便是铲除他这样的祸害。 锄奸成功后,张士根和徐征发的名字,成了明光镇百姓口中的传奇。 有人说,张士根的枪法像雷霆,徐征发的飞刀如闪电。 更有人把他们和抗日英雄马本斋、叶成焕相提并论。 这些人身上都有着一样的品质:智慧、勇气,以及为国家不惜牺牲的决心。 马本斋是“回民支队”的创建者,这支“百战百胜”的铁军,被毛主席亲笔题写挽词纪念。 而叶成焕则是772团的团长,在七亘村伏击战中打出八路军的威风。 他们的事迹,和张士根、徐征发一样,都闪耀着民族英雄的光辉。 刘赐胜的倒台,是历史的必然。 他们用智慧与热血,为民族的独立贡献了自己的一切。 而那些叛国求荣的人,则注定被历史永远唾弃。

陈永忠

汉奸叛徒民族败类最可耻