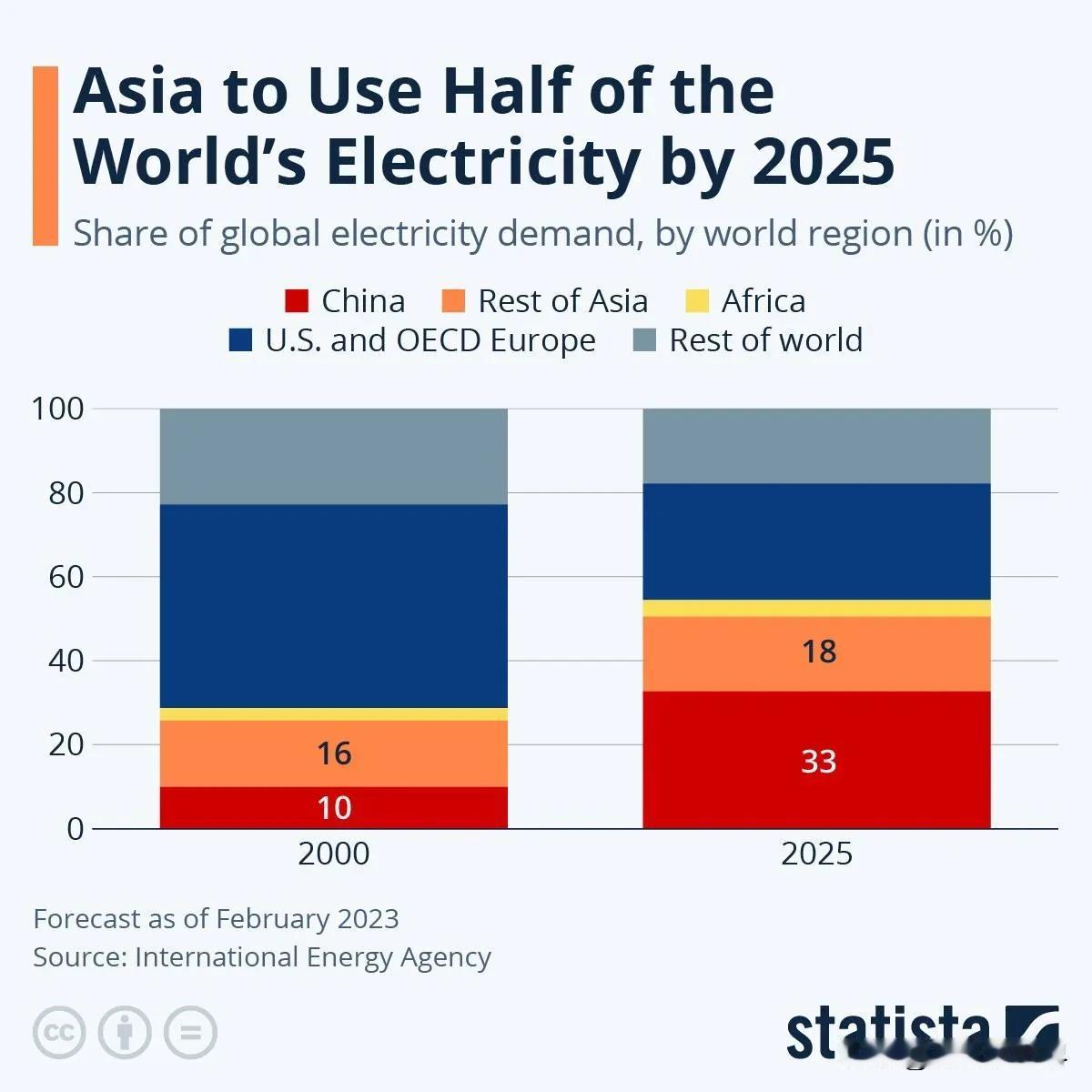

中国储能网讯:近二十年来,应对气候变化、推动能源转型是国际社会全力以赴的全球发展大势。全球能源转型主要有两个大方向:一个是多发电,但减少直接用碳排放高的化石能源;二是多用风、光、水等清洁能源发电。

2024年10月16日,国际能源署(IEA)发布的年度《世界能源展望》报告指出,世界能源市场正在进入一个由中国引领的“电力时代”,中国的电力需求和新能源装机远大于其它任何国家,因此中国向清洁能源转型的速度及成果对全球各国来说具有重大意义。

2025年仍是中国储能产业的“黄金时代”

公开数据显示,中国光伏、风电、储能装机以及新能源汽车产销规模已经连续多年稳居世界第一。2025年1月23日,在国家能源局举行的新闻发布会上,能源节约和科技装备司副司长边广琦介绍了新型储能2024年发展情况。

边广琦介绍称,2024年,新型储能保持快速发展态势,累计装机规模突破7000万千瓦。截至2024年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时,约为“十三五”末的20倍,较2023年底增长超过130%。平均储能时长2.3小时,较2023年底增加约0.2小时。

边广琦透露,随着《能源法》实施及“十四五”收官,国家能源局将系统谋划“十五五”储能发展蓝图,强化完善市场机制,推动公平竞争,引导产业持续健康发展。

另据国家发展改革委、国家能源局日前印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案(2025—2027年)》强调,通过调节能力的建设优化,支撑2025年至2027年年均新增2亿千瓦以上新能源的合理消纳利用,全国新能源利用率不低于90%。

根据方案目标,到2027年,电力系统的调节能力将显著提升,各类调节资源的市场环境和商业模式更加完善,这将直接推动储能技术的发展和应用,发挥调峰、频率调节、应急备用等多方面功能,从而满足新能源大规模接入后的电力系统需求。

随着新能源装机规模的持续快速增长,储能作为解决新能源发电波动性和间歇性问题的重要手段,其市场需求将随之大幅增加。据此或可判断,2025年仍是中国储能产业的“黄金时代”。

中国新能源引领全球能源转型

在政策机制和市场驱动下,中国逐步建成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的新型储能产业体系,在产业规模、生产效率、供应链安全韧性等方面形成了显著优势,培育了如宁德时代、阳光电源、比亚迪、亿伟锂能、华为、欣旺达、天合、派能科技、南都电源、科华、南瑞继保、海辰、智光等一批具有全球竞争力的骨干企业。

据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计,2024年1-12月,中国储能企业在海外市场已经拿下了超过146个订单,总规模超过165.47GWh,其中储能电池订单规模最大,达81.11GWh,其次是储能系统(含直流侧系统)订单数量最多,超过97单,规模达72.98GWh,PCS出海订单10.87GW。

在产能投资方面,截至2024年年底,宁德时代、亿纬锂能、瑞普兰钧、海辰储能、中创新航、国轩高科、欣旺达等25家中国企业在海外共投建了67个锂离子电池及储能系统集成生产制造项目,投产/在建/规划产能达821.96GWh,其中,38个项目已披露投资金额,总计超4635.45亿元,主要集中在美国、德国、摩洛哥、墨西哥、匈牙利、印度尼西亚、越南、马来西亚等国家。

其中,宁德时代共投建9个海外电池生产项目,主要集中在欧洲、美洲和东南亚,计划投资达2388亿元,规划年产能174GWh。国轩高科共投建13个海外电池生产工厂,主要集中在东南亚、北美、中欧等地,计划总投资1054.亿元,规划年产能248GWh。远景能源共投建9个海外电池生产项目,计划总投资374亿元,规划年产能193.5GWh。亿纬锂能共投建5个海外电池生产工厂,计划总投资291亿元。蜂巢能源共投建4个海外电池生产项目,计划总投资156亿元,规划年产能90GWh。

截至2024年年底,中国企业在欧洲的锂电池和储能系统生产制造工厂计划总投资达1773亿元,规划年产能超492.36GWh,主要集中在中欧国家。在北美的电池工厂计划总投资达1234.亿元,规划年产能148GWh。在东南亚的电池工厂计划总投资达1002.36亿元。

据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计,2024年中国新型储能新增装机超过全球新型储能新增装机的60%,预计2025年全球新型储能新增装机将超220GWh。

对于中国新能源产业带来的全球影响,联合国副秘书长、联合国开发计划署署长阿奇姆·施泰纳表示,今天的中国已成功实现了向绿色经济的转型,世界上许多地方都将从中国的绿色转型中受益,因为太阳能、风能的价格、成本都会大大地下降,非洲等地在未来二三十年内可以大幅地增加发电量。

根据国际可再生能源署的报告,过去10年间,全球光伏和风电发电项目平均成本分别累计下降超过了60%和80%,就每一度的发电量的成本降低这么多,其中有很大一部分归功于中国的贡献。

当前,中国成功实现绿色能源转型的重要标志包括:中国的可再生能源装机容量超过了火电、中国的新能源车销量超过了传统燃料车、中国向全世界提供最多最好价格最合理的绿色技术和设备、中国的能源转型使全球减排的努力开始出现拐点。

中国绿色能源转型之所以能够取得今天的巨大成就,源自于全球最完整的产业链基础和独特的中国模式。在中国模式引领下,国家通过统筹规划,把能源转型落实到一个一个具体的规划之中,扎扎实实推进新能源的绿色革命和产业的绿色革命,推动新能源上下游产业链高速发展。在这种独特的中国模式下,有中长期的统筹规划,有强制性的法律底线,也有因地制宜的精准施策。这一切的有机结合,共同创造了中国绿色能源的成功转型,这不仅永远改变了中国,也会在不久的将来改变整个世界。

美国能源政策转向是开历史倒车

同时,中美之间的贸易摩擦不断升级,给中国新能源企业进入美国市场带来了巨大的不确定性。

中国化学与物理电源行业协会数据显示,2024年1-12月中国锂离子电池累积出口额为611.21亿美元,2023年同期为650.04亿美元,同比下降6%;2024年1-12月中国锂离子电池累积出口数量为39.14亿个,同比增长8.1%。其中,锂离子电池出口呈现以下特点:出口总额下降,主要原因是去年和今年以来碳酸锂价格大幅下降,导致锂离子电池出口价格与去年同期相比大幅降低;另一方面,则是美国IRA法案对中国锂离子电池出口的影响开始显现。

此前美国通过的《外国投资风险审查现代化法案》(FIRRMA)对外国投资进行严格审查,尤其是涉及敏感领域的技术和基础设施,储能设备作为重要的能源基础设施,面临较高的政治风险。欧洲国家也会在政治和安全层面对中国企业的投资进行更加严格的审查,特别是在涉及能源领域的基础设施投资时,可能会受到阻碍。中国储能企业在这一环境下必须面对来自当地政策的不确定性和变化,尤其涉及法规、环评、宗教、物流、供应链、人才、税收、库存以及应用市场空间,增加了投资的风险。

2025年1月20日,美国新任总统特朗普签署的《释放美国能源》行政命令,以迅雷不及掩耳之势彻底推翻了拜登政府的气候政策,宣告了美国能源战略的全面回归传统。这一转向不仅取消了电动汽车强制令,重启了化石能源开发,还加强了对全球关键矿产的控制。而特朗普的这一能源政策转向,也将使未来四年中美两国的能源发展路径呈现巨大差异。

美国路径:化石能源回归,短期压低能源价格,长期削弱清洁能源技术竞争力。美国通过大力发展传统能源,可能短期内压低能源价格,但长期来看,这将削弱其在清洁技术领域的竞争力。美国目前对能源的依赖仍然过于集中在石油和天然气,而忽视了未来的清洁能源市场,这将使其在技术竞争中处于不利地位。

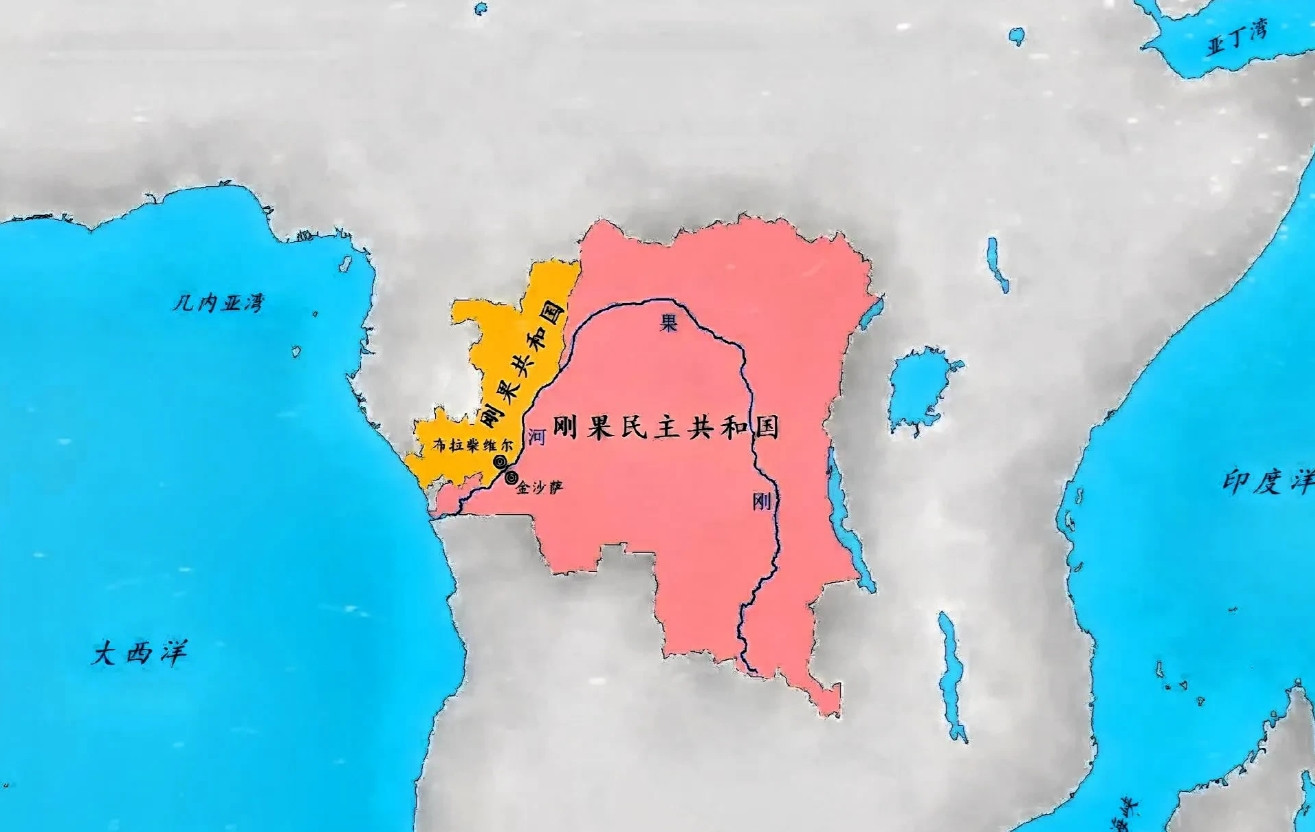

中国路径:双碳目标推动绿色转型,新能源产业突飞猛进。中国持续推动“双碳”目标,2024年可再生能源发电量已超过30%。随着“一带一路”政策的推进,中国在全球新能源领域的布局愈加深远,尤其是在锂、钴等关键矿产的合作上,中国通过与中东、拉美等资源丰富地区的合作,构建了独立自主的供应链体系。

预计未来四年,中美两国背向而驰的能源政策将在全球能源供应链中引发巨大震荡和分歧。例如,日韩企业可能在两国的技术标准间摇摆,而欧洲在减排压力下仍需依赖中国的电池产能。

特朗普政府的关税政策虽然给中国新能源产品出口带来压力,但中国在全球市场的产业链竞争力并非轻易可被撼动,随着中东、东南亚及拉美等地区市场需求的爆发,也许会为中国新能源产业的全球布局打开新的机会窗口。

一审:刘亚珍

二审:裴丽娟

三审:潘望