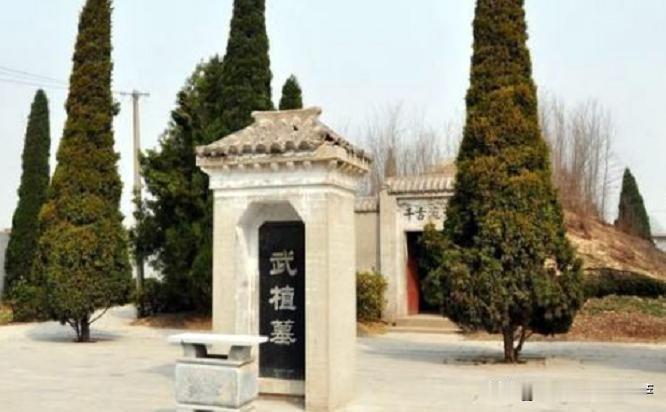

1946年,河北邢台,一武姓村民因家中贫困,挖开了家族祖坟寻宝,但打开棺木之后,除了两具骸骨,没有任何值钱的东西,村民失望而归。哪知后来,村民挖的祖坟竟被证明是武大郎的墓。 1946年,河北邢台地区正经历着一场巨大的危机。这一年,连年的战乱和天灾导致当地粮食歉收,百姓陷入了极度困难的境地。 在清河县的一个叫武家村的地方,村民们为了生存已经到了走投无路的地步。村里的老人们传说,祖坟中可能埋藏着祖辈留下的财物。 当时的武家村有着上千户人家,几乎都姓武,世代生活在这片土地上。这里最大的一片祖坟就位于村外不远处,里面埋葬着历代武氏先人。 在饥饿和生存的压力下,几个武姓村民最终做出了一个艰难的决定。他们选择了一座看起来较为体面的坟墓,打算挖开寻找可能存在的值钱物件。 当挖开坟墓后,他们发现了一口保存完好的楠木棺材。这口棺材做工精良,用料讲究,光是这口棺材就价值不菲。 但是当他们小心翼翼地打开棺盖后,里面除了两具保存相对完整的白骨之外,再没有发现任何值钱的陪葬品。这两具骨骸一男一女,从摆放的位置来看应该是一对夫妻。 让人感到惊讶的是,这口楠木棺材的尺寸远超普通棺木,足足有一米九长。按照当时的丧葬习俗,棺材的尺寸要根据死者的身高来定制。 挖掘者们仔细查看了棺材内部,希望能在夹层或者角落里找到一些值钱的物件。但是他们失望了,整口棺材除了两具骸骨之外,连一件随葬品都没有。 由于当时的村民并不知道这座坟墓的主人是谁,也无法判断其历史价值。失望的村民们只得将棺材重新放回,把坟墓恢复原状。 1992年,一队考古学家带着特殊的使命来到了河北清河县武家村。这次考察的目的是为了考证武大郎是否真实存在,以及其真实身份。 在武家村,考古队首先发现了一座保存完好的武氏宗祠。宗祠内供奉着武大郎的画像和雕塑,还有详细记载其生平的碑文。 在当地村民的配合下,考古队找到了1946年被挖掘过的那座墓葬。经过专业的发掘工作,考古队再次打开了这座古墓。 这次发掘中,考古学家们对墓葬进行了更为细致的考察。从棺材的材质来看,这口楠木棺不是普通人家能够使用的。 在宋代,楠木被称为"千年不腐木",是制作棺材的最佳用材。当时民间有"一寸楠木一寸金"的说法,可见其价值之高。 考古队通过对男性遗骨的测量,推算出死者生前身高约在1.78米左右。这个发现立即引起了考古学家的高度重视。 为了确认墓主人的身份,考古队开始查阅当地的历史文献。在清河县的县志中,详细记载了武植(武大郎)的生平事迹。 同时,武氏族谱中也有关于武植的明确记载。族谱显示,武植是武氏家族的重要成员,曾经考取功名,做过地方官员。 考古队还在当地收集到大量的民间传说。这些传说都指向一个共同点:武植是一位饱读诗书、为官清廉的地方官。 考古发现与历史文献的佐证相互印证。这座墓葬的规格、棺材的档次,都与一位进士出身的县令的身份相符。 通过对出土文物的年代测定,这座墓葬的年代与史料记载的武植生活的年代相吻合。这进一步证实了墓主人的身份。 在武家宗祠中,考古队还发现了一些重要的实物证据。宗祠中保存的画像显示,武植相貌堂堂,仪表不凡。 通过考古发现和历史文献的记载,真实的武植形象逐渐浮出水面。他出身寒门,年少丧父,但凭借着自己的努力考取了进士功名。 武植在担任山东阳谷县令期间,政绩斐然,赢得了百姓的爱戴。他整顿吏治、兴修水利、赈济灾民,是一位为民请命的好官。 他的妻子潘氏出身邯郸知州家庭,是一位知书达理的闺秀。夫妻二人育有四个子女,家庭和睦,在当地是人人称羡的模范夫妇。 武植在退官后回到家乡清河县,并未躺享功名利禄。他出资兴办学堂,扶助贫困学子,为家乡的教育事业做出了重要贡献。 在灾年时,武植常常自掏腰包购买粮食赈济乡邻。正是因为他乐善好施,去世时虽有功名在身,却并无太多积蓄。 那么,这样一位品行端正、造福乡里的清官,为何会在《水浒传》中变成了一个矮小丑陋的卖炊饼郎?这背后有着一段鲜为人知的往事。 事情要追溯到武植年轻时的一段经历。当时有一位富商子弟与武植交好,曾资助过他的科考费用。 后来武植当上县令,这位昔日好友因经商失败而投奔于他。出于清廉自守的原则,武植并未给予对方任何不当的利益输送。 这位好友因此心生怨恨,回到清河县后开始散播谣言。他将武植塑造成一个其貌不扬的小人物,并编造了一系列污蔑性的传言。 这些谣言中还掺杂了真实的案件元素。武植在任阳谷县令时确实曾审理过一个叫西门庆的地痞,这个真实的案件被编造进了传言中。 这些流言在民间不断发酵,加上后来《水浒传》的广泛流传,使得武植和潘氏的形象彻底被扭曲。一个清正廉洁的地方官,就这样被文学创作改写了人生。 直到近代,施耐庵的后人施胜辰了解到这段历史后,专程前往清河县向武氏家族道歉。他绘制了一系列画像,题写诗篇,试图为武植平反。

风灵无畏

施耐阉这孙子歪曲事实,恩将仇报!