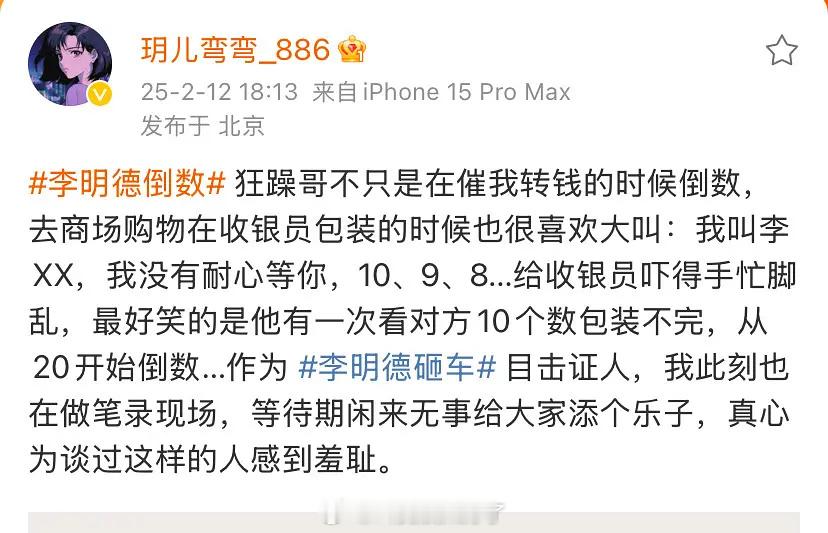

那天,导师紧张地问女大学生朱力亚:“你的黑人男友被诊断为艾滋病,你们到底有没有发生过关系!”当时,导师的手心都在出汗…… 2002年的中国,高校正处于一个重要的转折点。随着经济全球化的深入发展,越来越多的外国留学生开始选择中国作为留学目的地。 这一年,全国高校共接收了8.5万名来自世界各地的留学生,其中不乏像马让这样的非洲和加勒比海地区的学生。当时的武汉作为中部地区重要的教育中心,拥有多所知名高校,也吸引了大量海外学子前来求学。 在这样的时代背景下,中国学生与外国留学生之间的交往逐渐增多,但跨国恋情在当时仍然是一件引人注目的事情。特别是在内陆城市武汉,黑人留学生与中国女生的恋情更是少之又少。 对于刚满20岁的朱力亚来说,2002年的秋天本该是她享受大学生活的美好时光。作为一名保送生,她凭借着优秀的英语成绩,顺利进入了武汉一所重点大学的外语系。 9月12日这天,武汉亚贸广场的一次偶遇改变了这个陕西女孩的人生轨迹。在收银台前,一位黑人留学生因为语言不通而陷入困境,朱力亚主动上前帮忙翻译。 这位名叫马让的巴哈马留学生今年27岁,正在武汉一所医学院攻读研究生学位。两人相识的过程很简单,但这次偶遇却让他们都感受到了命运的奇妙安排。 接下来的日子里,朱力亚和马让的感情快速升温。从最初的电话联系,到一起看电影,再到后来的同居生活,这段跨国恋情的发展速度超出了所有人的预料。 2004年4月的一天,武汉大学的一间办公室内,气氛格外凝重。一位年近五十的女导师正襟危坐,她面前坐着的是刚从家乡返回学校的朱力亚。 这场谈话的背后,是学校方面刚刚接到的一份特殊通知。通知显示,在武汉某医学院就读的巴哈马籍留学生马让,已被确诊感染艾滋病病毒,目前已被遣返回国。 导师看着眼前这位年轻的女学生,手中的文件已经被汗水浸湿。在此之前,学校已经通过各种渠道了解到朱力亚与马让的交往情况。 这样的情况在2004年的中国高校是极为罕见的。当时的中国,对艾滋病的认知还存在诸多误区,高校也缺乏处理此类事件的经验。 导师深知这场谈话的重要性,她必须用最恰当的方式询问这个敏感的问题。经过再三斟酌,她终于开口问道:"马让被诊断为艾滋病,我们得知你和他正在交往,想问一下,你们有没有同居?" 朱力亚的沉默让办公室的气氛更加压抑。为了学生的生命安全着想,学校立即启动了应急预案。 在接下来的几天里,学校领导多次召开专门会议,讨论如何妥善处理这件事。最终,学校决定安排朱力亚去医院做艾滋病病毒检测。 这个决定不仅关系到朱力亚个人的健康状况,更关系到整个校园的安全。学校指派专人陪同朱力亚前往医院,并全程保密,以保护学生的隐私。 检测结果出来的那一刻,办公室里的所有人都陷入了沉默。结果显示,朱力亚已经感染了艾滋病病毒。 面对这个结果,学校采取了一系列措施。首先是劝导朱力亚暂时休学,但保留其学籍。同时,学校也开始着手安排相关的医疗救助。 在当时的中国,艾滋病患者往往会面临巨大的社会歧视。学校领导深知这一点,因此特别强调要对这件事保密,避免对学生造成不必要的伤害。 确诊后的朱力亚面临着身份的巨大转变。从一个品学兼优的大学生,转眼间成为了一名艾滋病患者,这种身份的转变让她一时难以适应。 在2004年的中国,艾滋病仍然是一个让人谈之色变的疾病。许多艾滋病患者不得不隐藏自己的病情,独自承受着巨大的压力。 为了不让家人担心,朱力亚选择了一个人默默承担这一切。她离开了熟悉的校园,开始了一段艰难的适应期。 这段时期,朱力亚遇到了很多与她有着相似经历的人。2004年10月,她来到了河南,在那里接触到了更多的艾滋病患者。 河南之行让朱力亚对生活有了新的认识。在那里,她看到许多艾滋病患者即使面对困境,依然坚强地生活着。 这些经历让朱力亚开始重新思考自己的人生价值。她决定不再把自己封闭起来,而是要用自己的经历去帮助更多的人。 2005年,朱力亚开始接受媒体采访,公开讲述自己的经历。她的勇气和坦诚,引起了社会各界的广泛关注。 在这个过程中,朱力亚萌生了写作的想法。她认为,通过文字记录自己的经历,可以让更多年轻人引以为戒。 《艾滋女生日记》的出版,在当时的中国社会引起了强烈反响。这本书不仅记录了一个艾滋病患者的生活,更展现了一个年轻生命的坚强意志。 这本书的社会价值远超出了朱力亚的预期。它打破了人们对艾滋病患者的刻板印象,推动了社会对这个群体的理解。 2005年9月,经过不懈努力,朱力亚重返校园。学校为她安排了单独的住宿条件,让她能够继续完成学业。 重返校园的朱力亚展现出了积极向上的一面。她不仅认真学习,还经常参与艾滋病预防的公益活动。

用户16xxx70

贱不贱呐

海纳百川 回复 02-16 02:33

贱!

用户57xxx54 回复 02-15 22:01

牛排就是这样的

漫步者,望穿秋水,隔壁王哥

艾滋染不醒媚黑女

明月照山冈

不要脸

滟滟

海关不检测吗?没有切实的管控措施,艾滋病毒就会肆无忌惮的传播!国内那些没有丝毫自我保护意识的傻白甜们、有几个会主动要求外国性伴做性病、艾滋病检查???

用户13xxx78 回复 02-13 10:45

以前是作检测的,但在患A兹的公知鼓动下,以隐私权为名,不检测了,并更进一步不婚前检了,后进化到可以婚前检,但结果又以隐私为名不得告知对象双方[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]

欢乐马

为什么艾滋病有隐私权?都洁身自爱哪来的艾滋病?什时候能给好人一个知情权。

momo

分配非洲去

维博

提出并实施异性学伴计划的人,都该枪毙

用户11xxx33

就这么个负面女的,最后还成正面形象了,这是鼓励吗?

OYe

书读到牛屁股里去了

197855abc

艾滋病还能活多久

在乎伱ヅ伤了自己╮ 回复 02-15 18:15

得艾滋病看你身体免疫力,年纪越大,身体免疫力下降了,就容易没了

岁月静好 回复 02-15 11:11

艾滋病毒就是攻击人体免疫,可以吃药维持,随着年龄的增长,一点小病就会扛不住,大概可以活到60岁左右吧,如果个人身体有高血压,糖尿病,痛风,季节性鼻炎肺炎的,可能55岁发作就没了

梦红尘

艾滋隐私?一个有艾滋的女人,想报复社会,有多简单啊,女追男隔层纱,不做安全措施,有多少男同胞会不接受,其他性病还有办法观察到,不幸感染,也有办法治,代价也不会太高,艾滋治不好,控制代价高,到底是谁提出艾滋免检,隐瞒的,其心可诛,

飞飞飞 回复 02-15 14:58

还会遗传[爱心][爱心]

正大光明

还不赶紧回非洲找男友

追风 回复 02-15 06:45

也是,何不跟老马一块回巴哈马去

一世繁华

利益可以让一个好人下三滥,也可以颠覆三观和道德约束……

难得糊涂

一时爽,一世伤。

海内存知己天涯若比邻

男导师紧张地问女大学生朱力亚我意义这个问题呢?

路漫漫

不以为耻,反以为荣。

devil

女:我不听我不听,我要嫁非酋!

杨蕊莲彭措措

啥意思 可以像非洲一样 不在乎小艾了? 听说有个非洲国家 有百分之七八十有这个病

鱼龙舞 回复 02-15 06:58

个别国家百分之五十,一般百分之二十。

風火_SouL

2004年?20年了还活着么?

洪福齐天 回复 02-16 07:51

早死了,出版《艾滋女生日记》后5年就没了[抠鼻]

尚可

真的是女导师吗?

迷迷糊糊就走到了这个岁数 回复 02-13 21:21

女导师这个确实是。但这文是收钱洗地的

用户10xxx80

砖家误国

牛牛恋蝶

不值得同情!

古道

估计导师和女学生有一腿,才这么紧张。[跪了]

心若向阳无惧风雨 回复 02-13 17:16

导师是女的

南陈老嗲

不是兴纹身吗?每个艾滋病患者应该在小腹纹上艾滋病的图标。要强制执行。发不去纹的判三年管教。这样才能有效地预防艾滋病漫延。

不是你的天堂

如果你有良心自我毁灭吧

alexander

应该遣返非洲。

雨人

纯是崇洋媚外功利女,留下来祸害国人,应该连带驱逐出境。

River yu

犯贱活该

用户10xxx61

艾滋病患者能有什么前途,回到学校也是无用

用户73xxx30

最怕的是她反而报服社会,四处传播

寂寞深秋

男教授问女学生的时候会更加紧张。

神经蛙

到处都是艾斯病

竞待花开

真的勇士敢于直面惨淡的人生和淋漓的鲜血。虽然女主一开始幼稚,但最后还是很勇敢的,换成其他人,可能早崩溃自爆了,这一点很佩服

wcllyz

为什么不给留学生验血

zcicbc

这如果在七、八年代,妥妥的流氓罪要枪毙的!

执手踏青

人家都说是酋长的儿子

叶有几纹

哈哈哈,看爽了

烟花三月

真恶心,入关就该回复艾滋病检测

用户17xxx56

恶心人

午后阳光

发个照片也不打马赛克,小编呕心人

宇宙有我 回复 02-15 13:20

别人说己下地狱了

旅途行者

应该死了

居士

品学兼优?

用户12xxx22 回复 02-15 11:43

随口了

西红柿

坚持就有希望,忽然哪一天HIV被攻破了

孤傲的灵魂

09年就死了,又拿出来炒一下?死了15年了。如今小编是不是15岁?

木其石马

导师紧张说明隔壁阿二300两已到手。

用户14xxx45

真不要脸

用户12xxx49

口味不轻

用户10xxx75

中国有500万艾滋病

秋雨

国家应该将所有爱滋㾄人信息在互联网上公开,所有人都可以查询

用户17xxx80

哈哈!

秋雨

表扬这样的女人毫无意义,是不是鼓励所有人都像这样贱

用户94xxx59

拿走女人的廉耻,打断男人的脊梁

力量

贱人!

呀呼嘿

现在还在不

沉默是金

自作自受

枫卐-已注销-

整个校园的安全[呲牙笑]

用户90xxx99

求仁得仁

用户14xxx96

部分中国女人是贱

小眼睛的胖领导X

我还以为导师紧张是因为和朱也有一腿

用户70xxx30

活该

用户17xxx69

长的丑

用户10xxx33

只要和黑人同居过的女生,国内男的一般不会接受

老两口具体 回复 02-16 10:26

不是接受的问题,特么的是黑人艾滋和各种病毒携带概率太高了,基本接触就中,你特么的敢交往

洪福齐天

隐私权应该保护,那知情权呢,就不要了吗?起码利益相关方应该享有绝对的知情权吧

aborlow

一传十传百百传千千万,不知不觉就传完求了

用户15xxx93

该

大会

你就说她上厕所快不快吧

西门左首

你若是和中国男友感染了,我会同情你,但你找个老黑,我只会说你活该,你真特么贱。

纯色

最近,非洲发生了什么特别事件吗?上次炒作黑人负面新闻,是中国要在非洲建设卫星测控站。再上一次是非洲发现大型锂矿、铀矿。这次又是为什么呢?

用户18xxx66

还好意思,还要这个脸,还有自尊心!

沧浪之水

那些男导师没事吗?

让我静一静

它应该学会保护自己,爱护他人,主动退学,

柳风

jian

用户87xxx79

贱

流浪在外

不是校领导该怕的吗?

慎言成因

这就是来自上天的惩罚。

老两口具体

这女的应该死了吧,拉几

天狼星

😄😄😄

陈宁生

死了吧!

^阳光心情+

好古早的新闻了,现在看了仍然无语。。。你是图他帅,还是图他家彩礼高啊,现在的小仙女真的是让人难以理解,染一身病不说还被当成励志典型。。。现在的宣传是不是有病啊

尊龙

犯贱

适可而止

实行全民爱资核酸检测,

用户59xxx31

老师担心自己吧

大杀四方

导师慌的一批,为啥?

用户15xxx59

一个毒源,怎么可以让它全国各地蹓跶?

用户13xxx95

本是清秀女、不慎成了贱骨头。

用户12xxx74

是单纯还是愚蠢

用户10xxx28

都是贱惹的祸

一品缘

死有余辜,活着也是祸害

真情到永远

应该发配去非洲

踏雪寻梅

死了没

雨正在下

女学生:顺序是这样的,他人传师娘,师娘传你,你传我。

那个他他

一个好瓜,坏了就坏了,丢掉就行了。何必发展成这个坏瓜,让整个世界都烂了呢。禁止乱瓜入境,这就是最好的解决办法。

用户11xxx52

一个傻叉女,被别有用心的人推到前台是想说艾滋病没啥大不了是不是?

小石头

中国有一部分女孩见到黑人,就不要命的往上冲,道德底线都不要了,简直就是荒唐

用户10xxx27

导师有点紧张也是正常

微尘

搞得说今天的艾滋病就不让人恐惧一样。

山居农人

图啥呢?动物性冲动?

风吹半夏

小编能解释一下:导师的手心为什么出汗?

用户10xxx45

一个字贱,

用户10xxx38

什么tmd狗屁文章。