大萧条时期,尽管货币的总量并未减少,但由于货币流动性急剧下降,普通百姓的财富迅速缩水。为了更好地理解这一现象,可以通过一个简单的例子来看:在一个小镇上,每个家庭手中都有一定数量的货币——假设每人100元。理论上,这些钱应能促进镇上商品和服务的交换。然而,一场突如其来的信用危机改变了这一切。

当镇上一家主要零售商因原因不明宣布破产时,引发了连锁反应。其他商家和居民纷纷担心可能发生的更多倒闭或金融问题,决定减少开支、储存现金,以应对更糟糕的局面。很快,货币流通几乎停滞。

在这种背景下,张三家中有一幅珍贵的古画。经济稳定时,他曾表示不论出多少钱都不会出售。然而,危机来临后,一位外地收藏家提出了高价购买这幅画,即便面临现金短缺,张三依然拒绝出售,因为对他而言,古画的情感价值远超金钱。

再看一个例子:村里有两个人,一人拥有丰富的水源,另一人则拥有足够的食物。两人本可以通过交换各自的资源实现双赢。然而,水源拥有者在交易过程中违约,导致食物拥有者失去了食物却无法获得水源。这种行为正是信用崩溃的表现,与经济大萧条期间的信用危机非常相似。

此外,市场预期的变化也会影响货币流动性。比如一个小贩手中有10个西瓜,定价每个10元。当他前往市场时,发现西瓜价格已涨至15元,他调整价格,原以为能赚取150元。然而,由于到达市场稍晚,只卖出了6个西瓜,总收入为90元。第二天,他发现西瓜价格骤降,最后只能以4元的价格卖掉剩余的西瓜,总收入为94元。虽然原本预计的收入为150元,但实际收入远低于预期。这一变化表明,货币的实际价值并不固定,而是受到市场预期的影响。

这种现象同样发生在股市中,股票价格的波动不仅仅反映公司现有的资产情况,更代表市场对公司未来表现的预期。当预期崩塌时,曾经值钱的股票也可能变得一文不值。

在经济大萧条期间,银行扮演了关键角色。由于企业倒闭的风险加剧,银行开始审慎发放贷款。许多本可批准的大额贷款被推迟或拒绝,导致不少企业无法获得资金,甚至倒闭。即便获得贷款的企业,也面临着严格的资金节约。这使得银行本身也陷入困境,甚至出现倒闭现象,导致资金大规模消失。

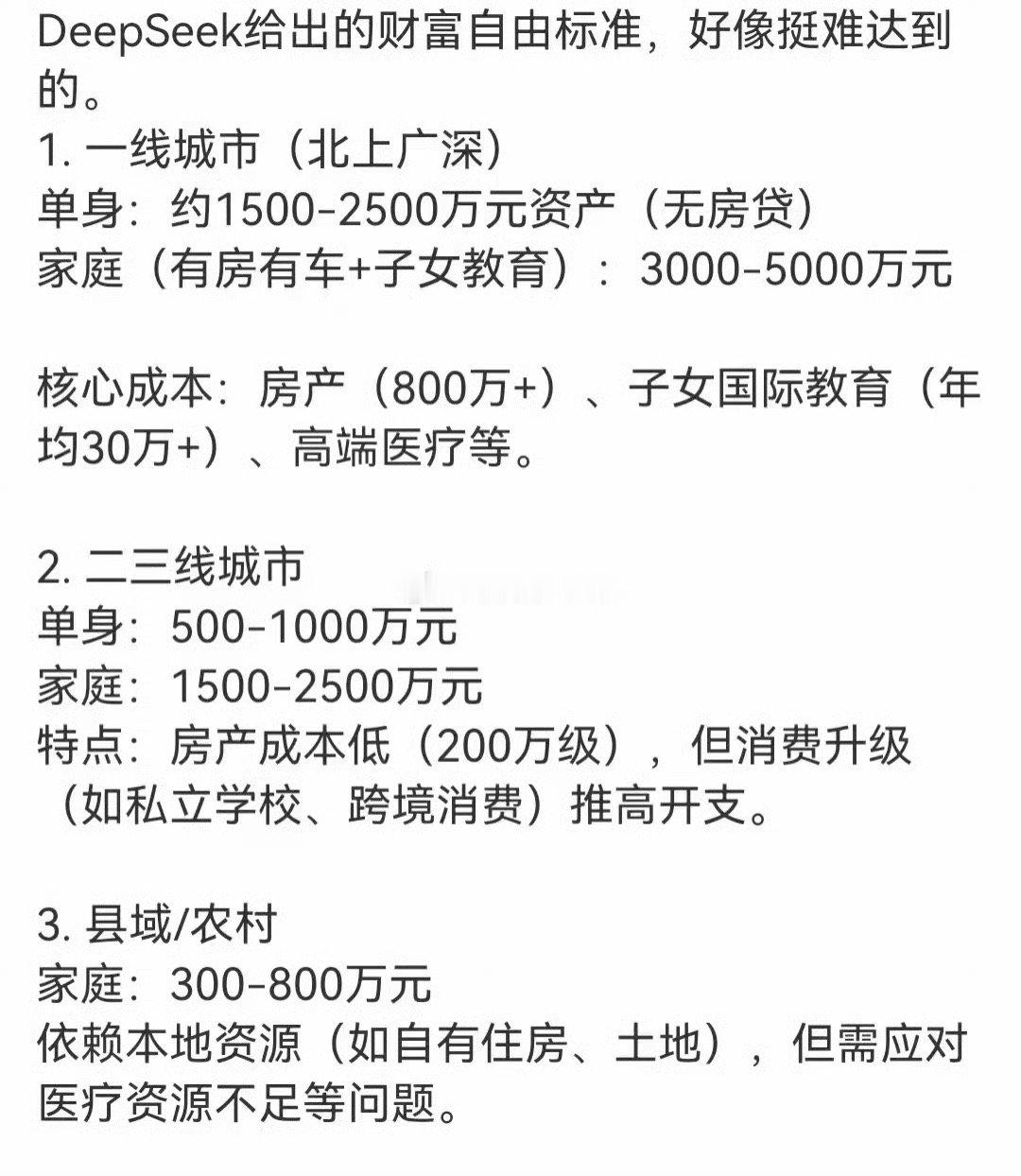

总之,尽管货币的名义总量并未减少,经济大萧条所引发的信心危机与流动性陷阱,使得货币的实际购买力和流通能力大大降低,造成了经济活动的严重停滞。这就是为什么在货币总量保持不变的情况下,普通人仍然会感觉“钱不见了”。