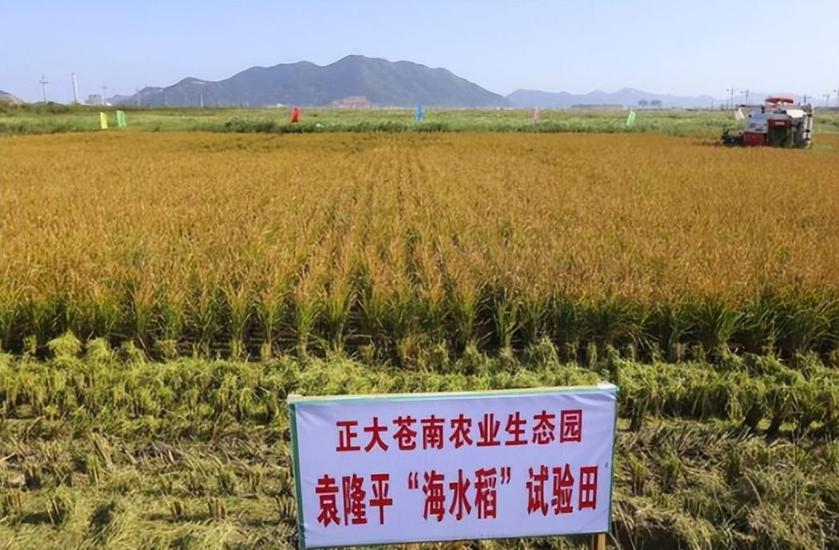

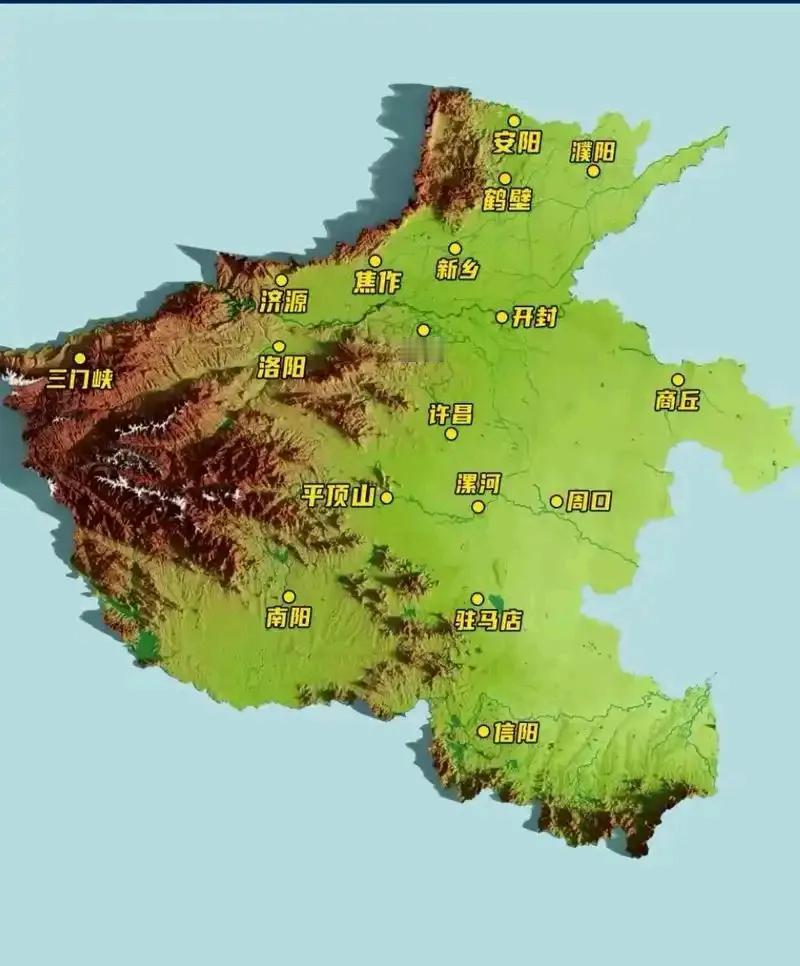

盐碱地产出的“海水稻”,明明口感难吃,还越种越多,为何国家要大力发展它呢?其实答案很简单:它太优秀了! 1986年的一天,广东海洋大学的科研人员陈日胜在海边散步时,无意中发现了一株长相奇特的植物。它长着稻穗,像极了大家熟悉的水稻,但却生长在满是盐碱的海滩上。陈日胜精神一振,意识到这可能是一个重大发现。 他小心翼翼地采集了这株珍贵的植物,带回了实验室。经过反复研究和验证,陈日胜确认这是一种罕见的野生耐盐碱水稻。他给它起名叫"海稻86",寓意这个特殊品种发现于1986年。 从此,"海稻86"成为了陈日胜的研究主题。30多年来,他始终坚持在野外考察、收集种质资源,在实验室里不断培育新的品种。功夫不负有心人,陈日胜和他的团队先后选育出多个优良的耐盐碱水稻新品种。 陈日胜的研究成果,引起了袁隆平的关注。作为我国杂交水稻育种的开创者和领军人,被誉为"杂交水稻之父"的袁隆平院士一直在思考,如何发挥水稻的潜力,在恶劣环境下也能长出好收成。他与陈日胜一拍即合,两位科学家强强联手,为"海水稻"的进一步发展注入了强大动力。 2016年,88岁高龄的袁隆平冒着酷暑,亲自到试验田察看海水稻的长势。看到水稻在盐碱地里长势喜人,老人家笑逐颜开。他当即表示,要利用有生之年最后的精力,全力支持海水稻的研究和推广。有了袁隆平这位"科学巨人"的鼎力相助,海水稻的研发进程又向前迈进了一大步。 科学家们殚精竭虑、呕心沥血,终于找到了破解盐碱地"不毛之地"魔咒的钥匙。他们以海水稻为武器,让"废土"变"良田",让不毛之地长出希望的庄稼。 海水稻的出现,让国家领导人眼前一亮。他们敏锐地意识到,这项看似不起眼的科研成果,对于国家和民族的长远发展具有重大战略意义。在中国这样一个十几亿人口的大国,粮食安全永远是"国之大者"。 我国幅员辽阔,光是沿海地区就有上亿亩滩涂盐碱地。更别提南方有酸性硫酸盐土壤,北方有碱性盐渍化土壤,西南有石漠化土地。据统计,全国各类盐碱地面积高达15亿亩,相当于我国耕地总面积的1/7。它们大多荒无人烟,把它们称为"不毛之地",寓意难以开发利用。 但科学家告诉我们,这15亿亩盐碱荒地,不是"废土",而是一笔尚待开发的"巨大财富"。只要种上耐盐碱的水稻品种,盐碱地也能长出优质稻米。如此一来,不仅农民可以多一份收入,国家也将多一重保障。这对粮食生产总量小于需求量的中国来说,无疑是一个振奋人心的好消息。 中央提出了"藏粮于地、藏粮于技"的粮食安全新战略。简单说来,就是把粮食存在土地里、依靠科技保丰收。党和国家开始重点支持耐盐碱水稻等抗逆作物的研究和推广,一场轰轰烈烈的"盐碱地改良计划"由此展开。 国家投入大量资金,在全国范围内建立海水稻示范基地。各省市积极响应,从东海之滨到西北内陆,一片片海水稻基地拔地而起。专家们手把手教农民掌握种植技术,优良品种"海稻86"及其衍生系在盐碱滩涂落地生根。仅仅5年时间,海水稻种植面积就突破100万亩,到2020年已超150万亩。 更重要的是,海水稻不仅能改善盐碱地,还能逐步将其改良为优质耕地。科学家们发现,连续种植海水稻15年,土壤盐分含量可明显下降,地力明显提升。这意味着以前寸草不生的"废地",将重焕昔日肥沃茂盛的生机。 海水稻的推广,还有助于改善当地生态环境。不少盐碱地分布在偏远地区,那里常常是一片荒凉,生物种类单调。海水稻的引入,为当地带来了新的栖息地。水稻田成了不少野生动植物的"乐园",田埂上还能看到鸟儿跳跃、昆虫飞舞的欣欣向荣景象。 随着全球气候变暖,粮食安全已成为世界性难题。联合国预测,到2050年全球人口将突破90亿,届时对粮食的需求将比现在增加70%。与此同时,耕地面积因城市化、土地盐碱化等原因不断减少。耐盐碱水稻在这一背景下,显得弥足珍贵。中国在这一领域的探索,无疑为破解全球粮食危机提供了宝贵经验。一些国际组织和国家已经向中国伸出了"橄榄枝",希望引进中国的耐盐碱水稻品种和种植技术。 国家的战略决策,为海水稻插上了腾飞的翅膀。昔日籍籍无名的野生稻种,一跃成为响当当的"新农业革命的先锋"。越来越多的人意识到,它将在保障国家粮食安全、建设生态文明的伟大事业中扮演不可或缺的角色。