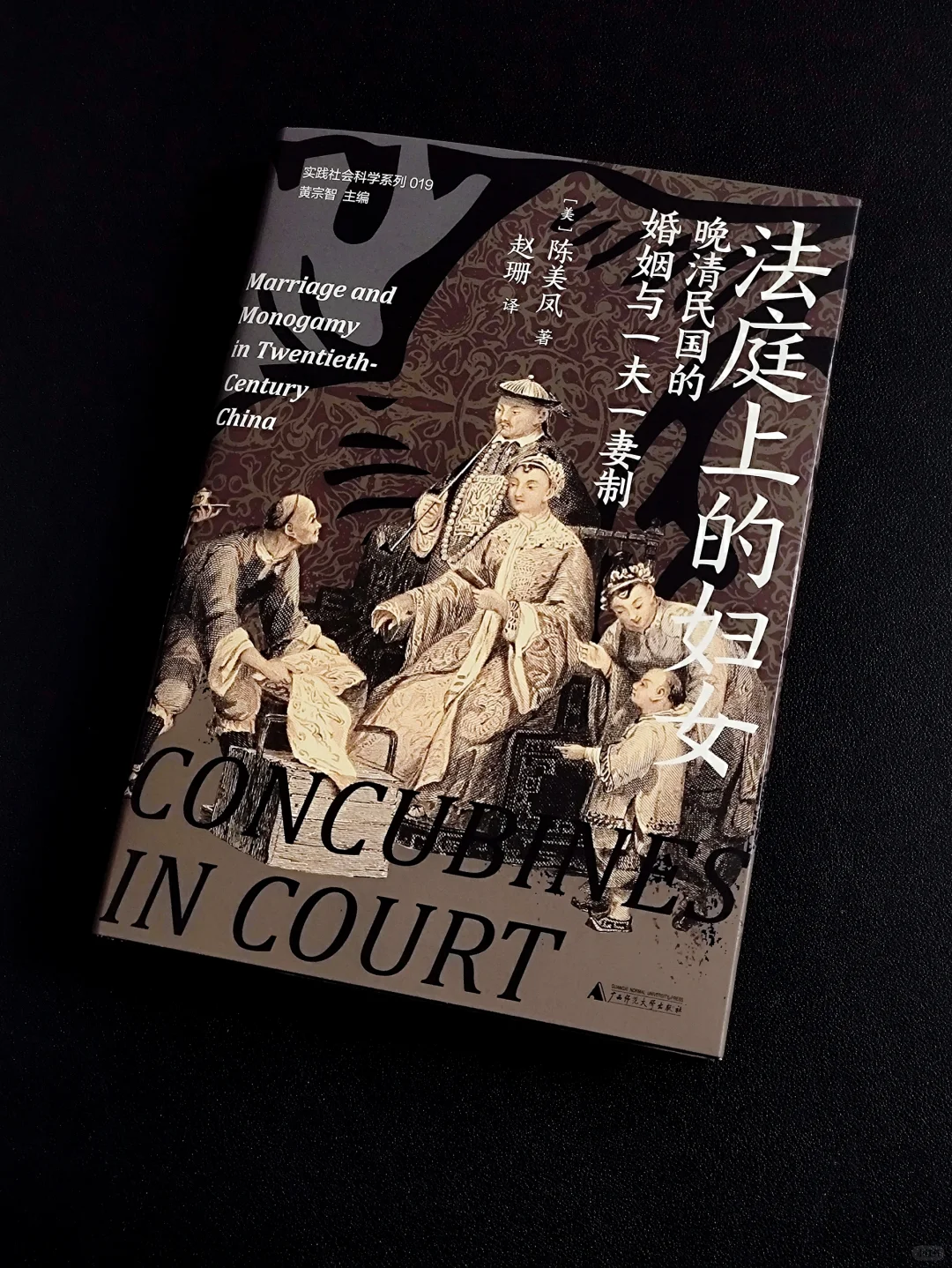

-

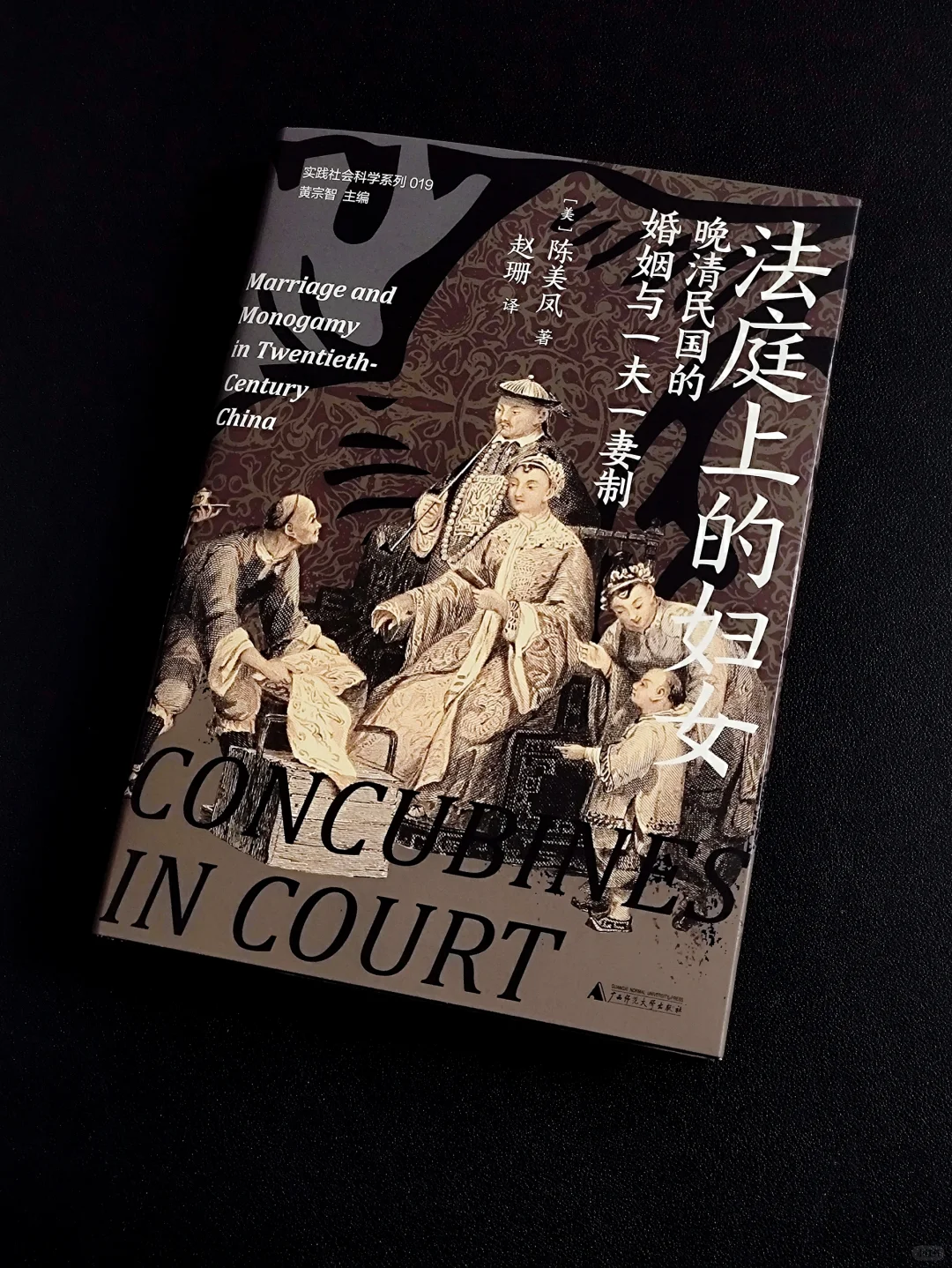

纳妾现象在中国历史上由来已久,曾是婚姻制度中根深蒂固的一部分。然而,随着近代中国社会的转型,纳妾的含义也发生了显著的变化。《法庭上的妇女》以581起涉及妾的法庭案件记录为基础,结合司法机构会议记录、期刊等资料,对清代到新中国成立初期纳妾的法律地位、社会观念和实际影响进行了细致的分析,展现了近代中国社会、家庭和法律制度的变迁,以及这些变迁对妇女权益的影响。

-

1️⃣纳妾制度的变迁

-

纳妾在清代被视为一种合法的婚姻补充形式,被帝制法律所容忍,并受到儒家价值观的认可。男性纳妾被视为身份和地位的象征,而妾则处于从属地位,缺乏法律保障。进入民國时期,纳妾开始受到法律和公众輿论的批判,被视为破坏一夫一妻制原则和性别平等的行为。法律层面,纳妾被定义为通J,并将其作为结束婚姻的理由,但在实践中,纳妾现象并未得到遏制。1949年以后,纳妾被定义为重婚,并被法律明文禁止。

-

纳妾的变迁与一夫一妻制的变化密不可分。随着近代中国法律制度的转型,一夫一妻制逐渐取代了一夫多妻制,成为婚姻制度的基本原则。纳妾被视为与一夫一妻制相悖的行为,受到法律的禁止和社会的谴责。这种转变反映了近代中国社会对性别平等和家庭观念的认识不断深化。

-

2⃣️“妾”的法律权益

-

清代的妾法律地位低下,其权益主要由家长控制。民國时期,随着法律制度的转型,妾的法律地位有所提升,获得了有限的财产权和继承权。当时的民法典将妾视为家长的家属,并规定其享有一定的扶养权利。

-

相关案件记录显示,妾并非无助的受害者,而是具有自主性和法律知识的个体。她们会使用法律,通过诉讼等方式维护自身权益,例如要求扶养费、争取子女抚养权等。这些行为体现了妾主体意识的觉醒和对自身权益的追求。

-

3⃣️法律、社会与文化变迁

-

纳妾制度的变迁所折射的,是近代中国社会、法律和文化的变迁。社会层面,随着经济的发展和社会结构的转型,传统的封建礼教逐渐衰落,人们的婚姻观念和家庭观念也发生了变化;法律层面,近代中国法律制度的转型,推动了纳妾制度的法律地位从合法到非法的转变,并赋予妾更多的法律保障;文化层面,妇女解放运动的兴起,推动了性别平等观念的普及,纳妾制度被视为封建残余而受到批判。

-