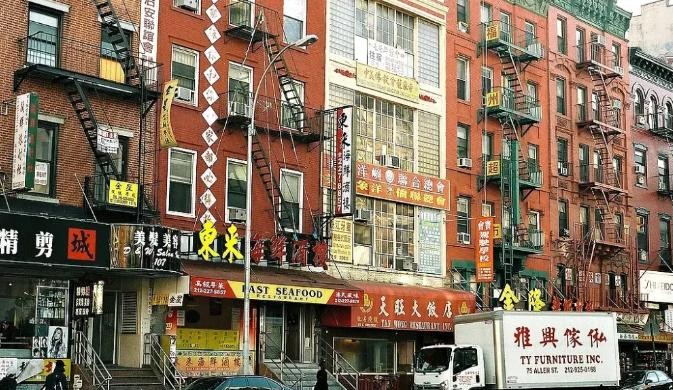

一名惯犯接连作案,却在法律框架内频繁被释放,这样的情节着实让人感到魔幻。然而,这并不是剧本中的虚构情节,而是真实发生在美国社会中的一幕。一个已被捕八十次的男子,在抢劫一家华人店铺后,却因所谓的“轻微盗窃罪”而被无保释放。这一事件不仅拷问了当地的司法效率,也令人深刻思考法律的公平性和社会的安全感。从法律应作为社会稳定基石的初衷出发,如此的纵容犯罪行为不啻于在公共安全的大厦上打开了一道裂缝。

一次犯罪或许可以归结为个例,而多次犯罪却已然成为趋势。这位惯犯以近乎“职业化”的模式,对法律的宽容诠释得淋漓尽致,甚至将其当作了犯罪的护盾。我们看到,他的反复作案并未换来严格的法律惩戒,反而是被轻描淡写地放走。这种“宽大处理”直接导致了更多的受害者沦为无辜的牺牲品,尤其是在弱势群体中,少数族裔的商业与安全问题显得更加棘手。试图对比国内外的法律实践,许多国家对惯犯、累犯采取的是递进式惩罚原则,为何在这里却变成了一张可以随意跳脱的“免罪牌”?无保释放的轻松与盗窃行为的成本低廉,似乎正在让犯罪成为某些人眼中的“低风险高收益”选择。

这样的现象不禁让人深思:倘若法律缺失了应有的震慑力,又如何在社会中塑造正义的权威感?任何一个国家的法治基础,其核心就在于让“善者无惧,恶者必惧”。但如果司法系统出现明显漏洞,宽容了“恶者”的嚣张,可以想见,这种不作为将会对整个社区的信任结构造成怎样的破坏。从更广泛的角度来看,这一事件无疑为如何修补当下法律制度的缺陷敲响警钟。社会的公平与安全绝不是抽象的概念,而是扎根在每一次案件处理中的信念累积。如果法律不能为守法者撑腰,那么这样的规则,是否已偏离了它最初的使命?我们需要的不仅是对法律条文的重新审视,更是对正义原则的坚守与重申,唯有如此,才能让司法重新成为社会安定的基石,为每一位遵纪守法的个体保驾护航。