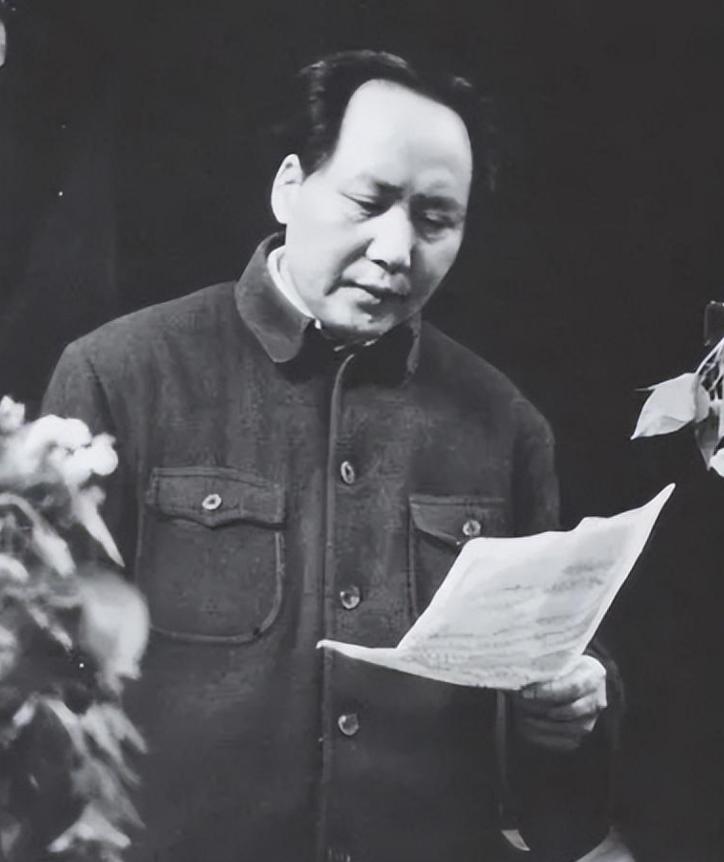

中国人与苏联的关系,一直以来都是一个复杂且多元的话题。这种情感不仅仅源于历史的积淀,也深植于政治、经济和文化交流的实质接触中。在新中国成立之初,苏联的支援对中国的发展具有划时代的意义。在那个被西方围堵的年代,苏联就像是一位伸出援手的“老大哥”,用实际行动展现友爱的姿态。

上世纪五十年代的中国,急需各类资源和技术支援,而苏联的帮助无疑是雪中送炭。苏联专家团队的到来,使得中国在工业化进程中获得了宝贵的技术支持。许多中国的老一辈人或许还记得,当时一批批的中国学生被送往苏联学习,他们带回的先进知识和技能成为推动国家快速前进的强大动力。这种真切的相助,使得许多人心中对苏联充满了感激和敬意。但是,这种情感并非一成不变,而是随着历史的进程不断调整和变化。

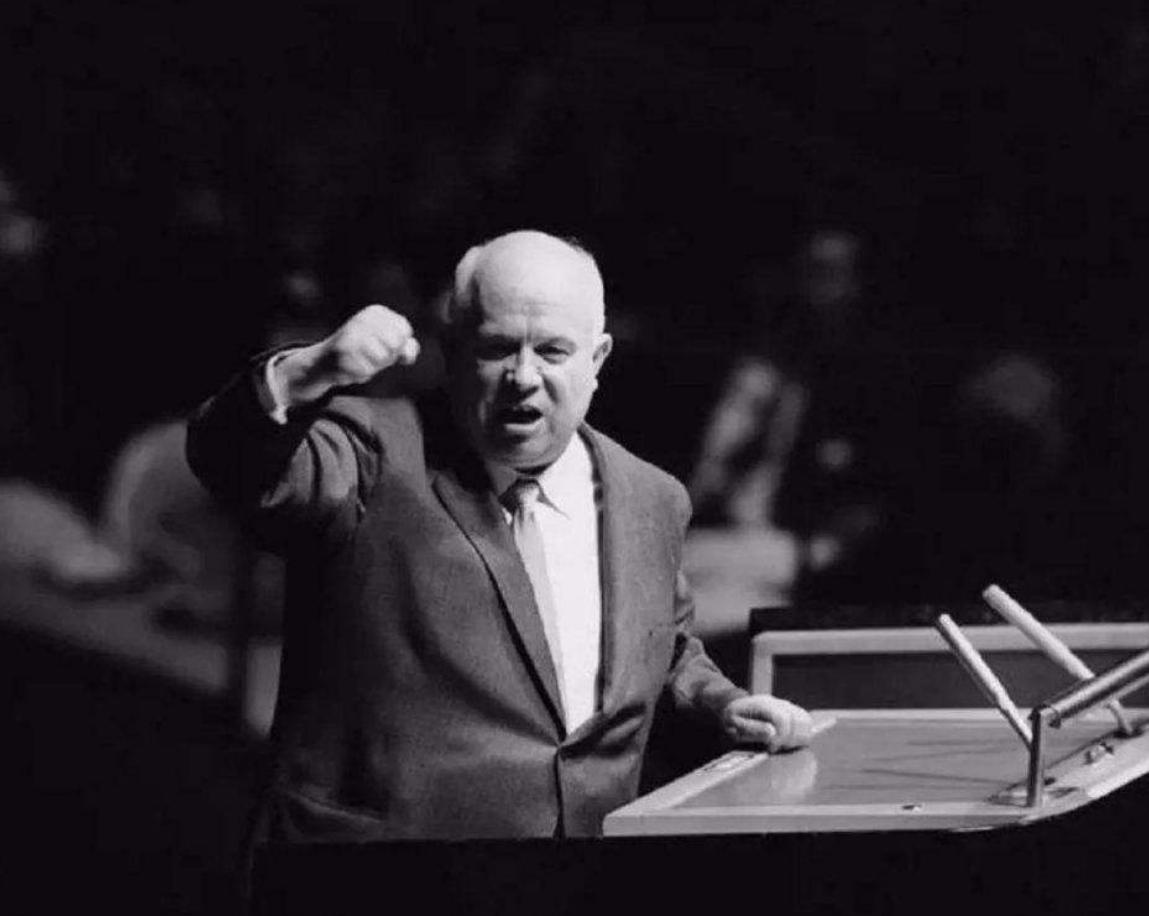

历史的长河中,中苏关系并非一帆风顺。随着赫鲁晓夫上台,意识形态上的分歧加深,导致两国关系逐渐紧张。中国人对苏联的感情由初始的感激逐渐变得复杂,甚至在某些时候充满矛盾与失落。这些复杂情感在某种程度上反映了个人感受与国际政治环境相互交织的现实。有人感慨曾经的友谊不复存在,也有人批评苏联对中国的帮助并非完全无私。这种纠结的情感在今天依然存在,成为人们反思中苏关系历史及其影响的一个视角。

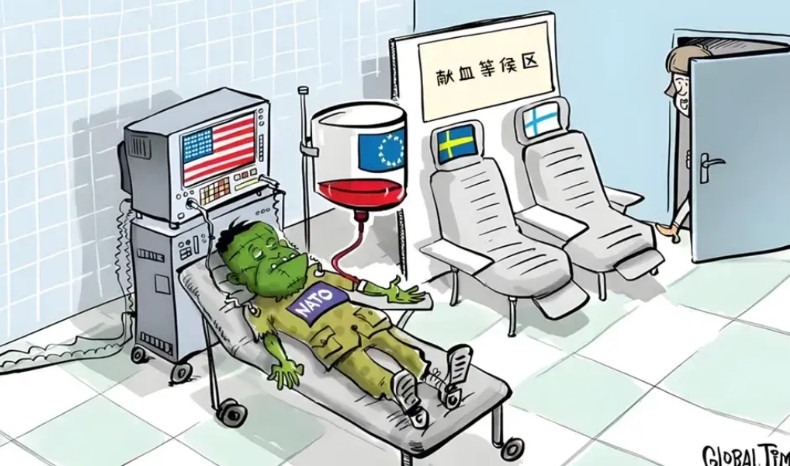

中苏关系的变化给中国提供了许多历史教训,不仅仅关于国与国之间的相处之道,更关乎国家发展的选择路径。面对国际风云的变幻,中国必须冷静审视自己的位置,调整步伐以适应全球化趋势。今天的中俄关系虽与昔日的中苏关系有着本质的不同,但仍蕴含着宝贵的外交启示。这段历史提醒我们,不论国际局势如何变化,国家务必坚持独立自主的发展道路。我们在与世界打交道时应立足于长远利益,而非仅靠一时之交。在全球化背景下,唯有不断进取,提升自身实力,方能在国际舞台上从容应对各类挑战。