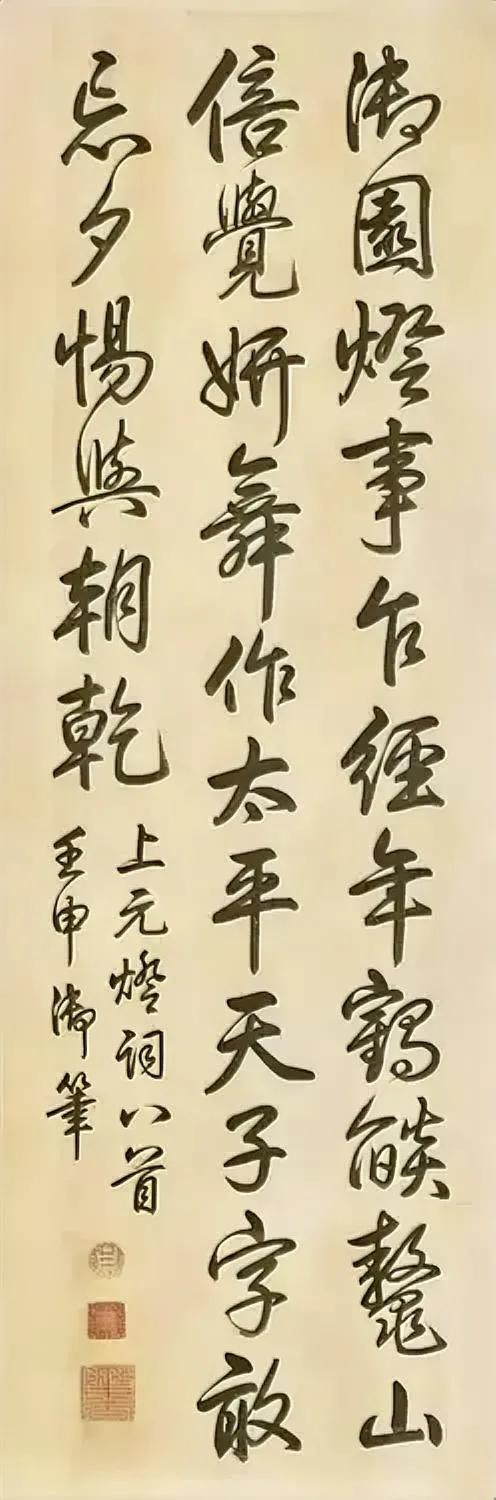

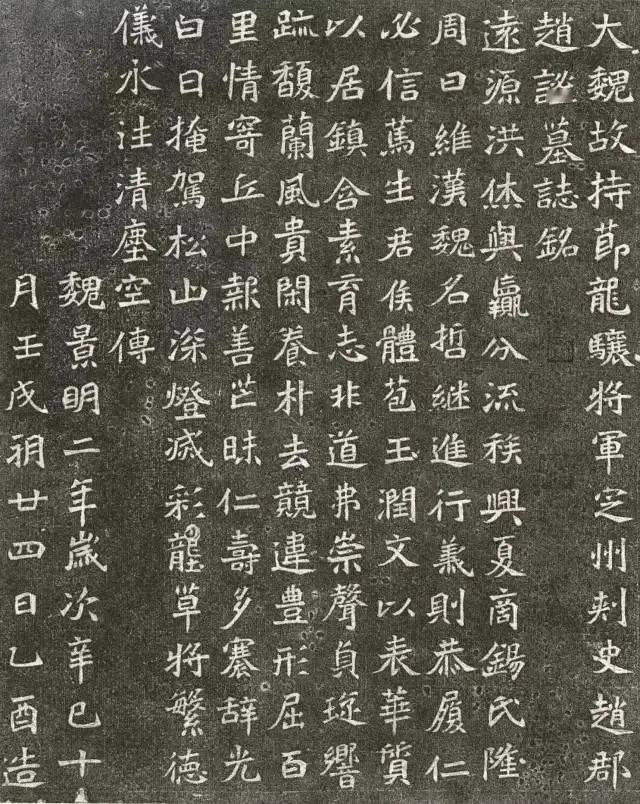

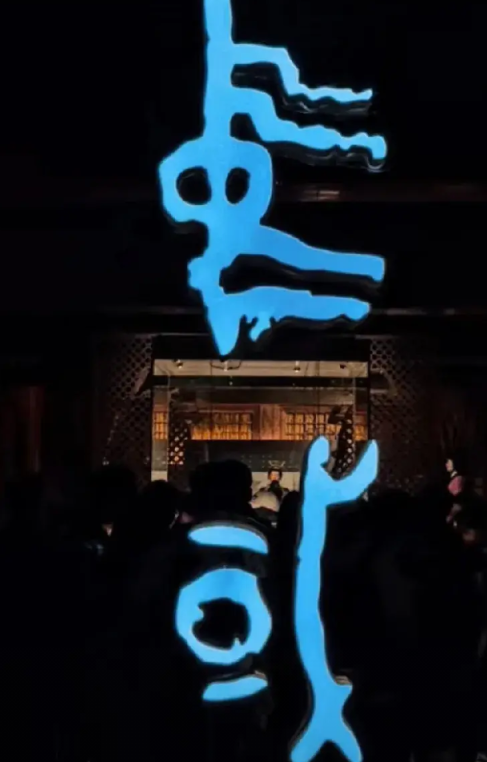

1992年,东北一位老人宣布打算以800万卖掉一幅传世名画,文物局得知后赶到,提出只愿花1万购买,但被老人拒绝,没过多久,这幅画以1800万的高价在拍卖会上成交,最终被故宫收藏。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 公元1072年,年已82岁的张先翻读亡父诗作,触景生情,其父生前曾写下《吴兴太守马大卿会六老于南园》等诗作,描绘了一场文人雅集的盛况,老来追思的张先以诗入画,将父亲笔下的十首诗词化作了这幅意境深远的《十咏图》,尽管张先以词作扬名,但这幅承载着思亲之情的画作,却让他在中国画史上留下了独特的一笔。 《十咏图》的命运转折发生在清朝末年,1912年,随着清朝覆灭,这幅画本该和其他皇家珍品一样继续留存紫禁城,然而,年轻的溥仪显然另有打算,他借着弟弟溥杰、溥佳进宫陪读的机会,暗中将大量珍贵文物转移出宫,据后来统计,仅通过这种方式转移出去的书画珍品就近1200件,《十咏图》正是其中之一。 1932年,在日本扶持下,溥仪将这些文物带到了长春,伪满洲国的小白楼里,《十咏图》与其他珍宝一起,成为了这位末代皇帝新的收藏,然而好景不长,1945年随着日本投降,溥仪仓皇出逃时来不及带走全部收藏品,混乱之中,大量珍贵文物被哄抢一空,《十咏图》就此销声匿迹。 直到1992年,一次意外的鉴定才让这幅画重现天日,令人遗憾的是,第一次鉴定却演变成了一场误判,当时负责鉴定的专家仅给出了一万元的估价,将这件价值连城的国宝判定为“赝品”,这个结果不仅让带画求鉴的东北老人心灰意冷,更让《十咏图》再次与故宫失之交臂。 1995年的北京城里,一位饱经沧桑的文物专家在办公室中惊喜万分,他就是时任北京文物公司专家的秦公,此刻摆在他面前的正是消失半个世纪的《十咏图》,这位阅宝无数的老专家,第一次在鉴宝时出现了手微微颤抖的情形。 秦公立即召集了文物界的“五老”,对这幅流失已久的国宝进行了最严谨的鉴定,专家们仔细研究了画作的用笔特点、纸墨质地,以及历代收藏印记,尤其是那些明清内务府印章、皇帝玉玺的真实性,都经过了反复比对,最终,五位权威专家一致认定:这确实是北宋张先的真迹《十咏图》。 这个重大发现立即惊动了国家文物局,上级很快下达指示:必须设法让这件国宝重回故宫,然而此时的困境在于,画作持有者要求的价格远超当时文物收购的常规标准,在多方协商后,各方达成共识:通过拍卖方式来确定这件国宝的最终归属。 1995年秋天,一场注定载入史册的拍卖会在北京举行,为了确保《十咏图》不会流失海外,国家特别规定只允许境内的博物馆和企事业单位参与竞拍,然而即便有这样的限制,拍卖现场依然人头攒动,就连走廊都挤满了前来一睹真容的收藏界人士。 竞拍从660万的起拍价开始,价格很快突破了800万,每当有人举牌,故宫的代表必定紧随其后加价,眼看着价格节节攀升,在场的收藏家们却都心照不宣,终于有人说出了大家的共同心声:“让给故宫吧!”最终,这件国宝以1800万的价格成交,加上佣金共计1980万元。 这个价格让许多人感慨万千,如果在三年前第一次鉴定时就能认出真品,或许国家能以更低的代价让它回归,但从另一个角度看,这次拍卖实际上树立了一个典范:通过市场机制来促进流失文物的回归。 《十咏图》的回归过程,折射出了文物保护工作中的深层问题,一方面是私人收藏者的合法权益,另一方面则是国家文物保护的重大责任,如何在维护个人利益的同时,又能确保重要文物不流失海外,这需要智慧和耐心。 更值得深思的是,《十咏图》的价值远不止其成交价格,作为张先仅存的画作,它不仅记录了北宋文人的生活场景,更凝聚了千年来文人雅集的风雅遗韵,那些皇家印玺与题跋,则见证了它在历史长河中的辗转流传,这些文化与历史的积淀,是任何金钱都无法衡量的。 如今,当我们在故宫博物院里欣赏这幅千年画作时,仿佛能看到82岁的张先怀念父亲时的深情,感受到历代文人对它的珍视,也能体会到那些为它回归付出努力的人们的用心,这些都告诉我们:一件文物的意义,不仅在于它本身的艺术价值,更在于它所承载的文化记忆和精神传承。 信息来源:新浪网——1992年,一名老农民拿着祖传的北宋张先画作《十咏图》来到了当地的文物局…