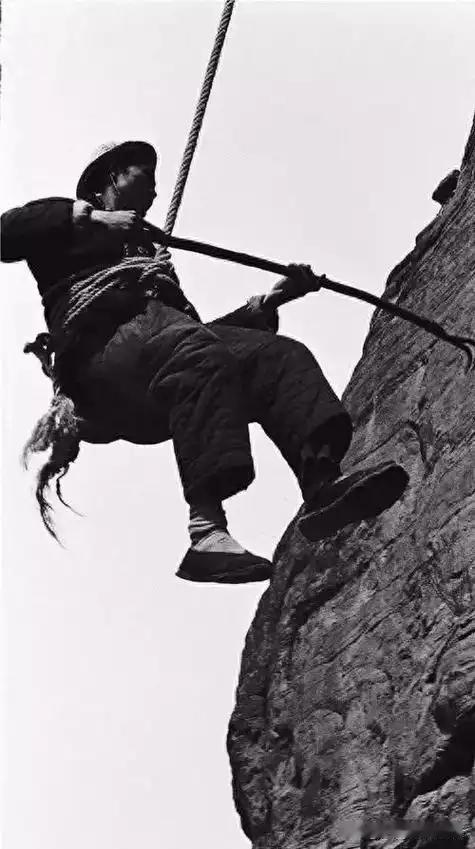

1960年,为了修红旗渠,他用绳子绑在腰上,荡在悬崖峭壁中间,当他被落石砸中后,接下来他做出了一个吓人的举动:他用钳子把卡在嘴里的4颗牙齿硬生生给拔了下来,接着强忍着巨痛在悬崖继续作业6个多小时。 在太行山东麓,有一条人工开凿的水渠蜿蜒盘旋在峭壁之间,这就是被称为"人工天河"的红旗渠。这条长达1500公里的水渠,在上世纪60年代由河南省林县人民用最原始的工具,一锤一凿打造而成。 红旗渠修建工程堪称世界水利史上的一大奇迹,从工程难度来看,它的建设过程可以说是"天堑变通途"的典范。整条水渠有三分之一在绝壁上,三分之一在悬崖上,还有三分之一在山腰上。 当地的自然环境异常恶劣,太行山区的山势陡峭,悬崖绝壁随处可见。修建水渠的工人们每天都要面对百米高的悬崖,脚下就是万丈深渊。 在这样的环境下工作,除险队的重要性不言而喻。任羊成就是在这样的背景下,成为了工地除险队的队长。他当时才30多岁,却已经展现出了过人的胆识和责任感。 作为除险队队长,任羊成的主要工作就是清除施工路线上的危险石块。每天的工作都要在悬崖峭壁之间进行,需要极强的体力和超乎寻常的勇气。 任羊成的日常工作看起来就像是在刀尖上跳舞。他每天都要把粗绳系在腰间,手持撬杠和铁锤,从山顶被放下去工作。在几十米甚至上百米的高空中,他要保持高度警惕,随时应对可能出现的危险。 由于长期在高空作业,绳索不断摩擦腰部,任羊成的腰上总是有一道道的血痕。这些伤痕经常和衣服粘在一起,脱衣服时都会带下血肉。 在施工现场,危险无处不在。不仅要随时提防落石,还要应对山区多变的天气。大风和暴雨都会给高空作业带来致命的威胁,一个不慎就可能造成生命危险。 除险队的工作看似简单,实则是整个工程中最危险的工作之一。他们要在其他工人施工之前,先把所有可能存在的危险排除掉。这项工作不仅需要专业技能,更需要无畏的勇气。 这支除险队就像是红旗渠工程的"尖刀班",走在最前面,面对最危险的情况。他们的工作为后续的施工创造了安全的条件,是整个工程得以顺利进行的重要保障。 1960年秋天,红旗渠修建工程进展到了最危险的地段——鸻鹉崖。这里地形险峻,是整个工程中最难啃的"硬骨头"。 当地老人都说鸻鹉崖是太行山最险恶的地方,站在崖顶根本看不见天空,往下望去是奔流不息的漳河。常年的风蚀让这里的岩壁异常光滑,就连山间的野生动物都不敢在此停留。 施工现场的情况比预想的还要糟糕,炸山开渠产生的碎石不断往下滚落。这些不稳定的危石如果不及时清理,不仅会影响施工进度,更会危及施工人员的生命安全。 任羊成和同伴们在崖顶认真检查了每一个钢桩的牢固程度,反复确认绳索的可靠性。他系好绳索,开始了这次惊心动魄的除险行动。 悬崖上风力很大,任羊成像秋千一样在空中来回晃荡。每一次晃动都可能让他撞上石壁,但他总能巧妙地借力避开。 就在作业进行到一半时,突然一块脱落的石头从上方砸了下来。石块正好击中任羊成的面部,巨大的冲击力让他的上排牙齿全部内折,紧紧压住了舌头。 在接下来的六个多小时里,任羊成忍着剧痛继续工作。他的嘴部开始肿胀,但他仍然坚持完成了当天的除险任务。 工地上的其他工人看到这一幕都沉默了,没有人提出让任羊成休息。因为他们都知道,在这个时候停下来意味着整个工程的进度都要受影响。 任羊成一直坚持到太阳落山才离开工作岗位。当天晚上,他简单处理了伤口,第二天一早又出现在了工地上。 在后来的施工中,任羊成总是戴着口罩工作。不是因为他在意自己的伤势,而是不想让其他工人看到他受伤的样子而分心。 这次意外之后,任羊成反而工作得更加起劲。他说工程马上就要到最关键的阶段了,每个人都不能松懈。 在大家的共同努力下,鸻鹉崖这个最难啃的硬骨头终于被攻克。这段被称为"鬼门关"的险路,成为了展现红旗渠建设者意志力的见证。 红旗渠的建设过程中,任羊成付出的代价远不止几颗牙齿。他的身上留下了许多永久性的伤疤,特别是腰间那些被绳索勒出的伤痕,终生都未能消退。 恶劣的工作环境给他的身体带来了持续的损害。常年在高空作业,他的双手因为经常握着冰冷的铁器,关节都变形了。 红旗渠建成后,任羊成并没有离开这个他付出了大半生心血的地方。他转岗成为一名护渠工,继续守护着这条来之不易的水渠。 每天清晨,他都是第一个到达工作岗位的人。清淤、勾缝、治漏,这些看似平凡的工作,他一干就是几十年。 在他退休之前,从未离开过红旗渠一步。这种坚守不是因为制度要求,而是出于对这项工程的深厚感情。 如今的红旗渠已经成为了一个重要的水利工程,滋润着太行山下千万亩良田。它不仅是一项民生工程,更是中国人民自力更生、艰苦奋斗的象征。 任羊成的故事在当地广为流传,他的事迹被写进了教科书。这不仅是对他个人的肯定,更是对那个时代奋斗者们的集体致敬。