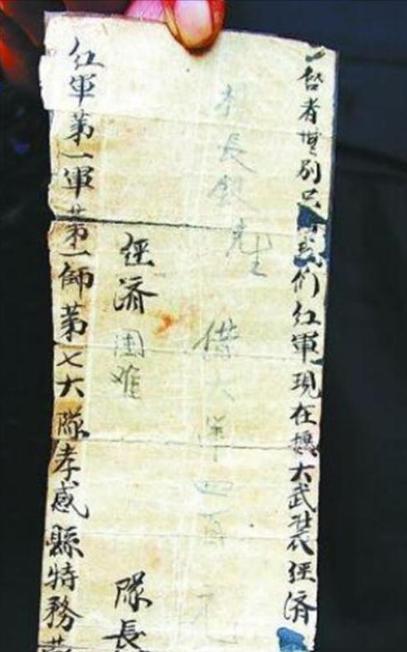

太阳]“当年红军欠了我家四百大洋,你们还给不给?2015年,一位潦倒老人现身政府大门前。其手中紧攥着一张皱巴巴的纸条,字迹已然模糊,却仍能隐约辨出“借条”二字。那最终的结果究竟怎样呢? 2015年初春,浙江省某市政府大楼前,一位头发花白的老人在门口来回踱步。这位老人名叫明荣,年近七旬,身着一件略显褪色的灰色外套,手里紧握着一张泛黄的纸条。他在门口徘徊了将近一个小时,却始终没有跨进大门一步。 这张泛黄的纸条是明荣家保存了八十六年的红军欠条。纸条破旧不堪,边角已然磨损,其上字迹亦模糊难辨,唯能隐约瞧见“借条”二字。这张破旧的纸条承载着一段尘封已久的历史,也寄托着一个家族数代人的情怀。 天气渐渐转暖,但明荣的心却像坠了铅块一般沉重。他的妻子在半个月前突发重病,需要立即住院治疗。可是家中积蓄早已在前些年妻子看病时花光,现在连基本的医疗费用都无法筹措。眼看妻子的病情日益严重,明荣不得不考虑动用这张祖辈留下的红军欠条。 这个决定对明荣来说异常艰难。他清楚地记得父亲临终前的嘱托,无论家里多么困难,都不能用这张欠条换取任何东西。在父亲眼中,此欠条绝非仅仅是一张借据,而更像是一份见证历史的珍贵文物,乃家族之骄傲。 但现实的压力让明荣不得不在亲情和传统之间做出抉择。妻子的病情刻不容缓,如果再拖下去,后果不堪设想。经过几天的思想斗争,明荣终于鼓起勇气来到市政府。 门口值班的工作人员注意到了这位神色焦虑的老人。看到明荣手中的纸条时,工作人员也感到诧异。这种年代久远的红军欠条,他们还是第一次遇到。纸条上记载的是四百大洋,这在当年可是一笔不小的数目。 工作人员一丝不苟地记录下明荣的诉求与联系方式,并表示核实情况尚需时日。虽然这是一个特殊的案例,但政府工作人员对待群众诉求的态度十分认真。他们告诉明荣,会尽快调查核实,请他回家等候消息。 走出政府大楼时,明荣的脚步比来时更加沉重。他不知道这个决定是对是错,但为了救治妻子,他别无选择。夕阳下,老人佝偻的身影渐渐远去,手中仍然紧紧攥着那张承载着特殊历史记忆的欠条。这张保存了八十六年的欠条,见证了一个家族的荣辱兴衰,也将见证一个时代对历史承诺的态度。 时光回溯到1929年的深冬,那是一个格外寒冷的夜晚。老杨正准备就寝,突然听到门外传来重物落地的声音。打开门一看,一名红军战士倒在了自家门前的雪地上。 彼时,正值国民党对红军发动首次“围剿”之际,形势严峻异常。在这个偏僻的山区,军阀和地主们大多与国民党狼狼狈为奸。但老杨与那些欺压百姓的地主不同,他始终秉持着"有钱要帮人"的传统家训。 看到倒在雪地里的红军战士,老杨四下查看,确认无人后,迅速将人拖进屋内。这名战士已经好几天没有进食,身上只穿着一件单薄的军装。在长征途中,红军将士们经常要忍饥挨饿,饿了就啃树皮,渴了就吃雪。这位战士就是在敌军的追击中体力不支,才倒在了老杨家门前。 老杨家在当地算是较为富裕的地主,但他为人宽厚,从不苛待佃农。逢年过节还会给佃农们发放节礼,遇到佃农家中有困难,他也会伸出援手。甚至有佃农家人生病,他也会主动帮忙承担医药费。在那个动荡的年代,老杨家的善举在当地传为佳话。 老杨暗中照顾这位红军战士整整一周。期间,敌军多次来村里搜查,老杨都设法将战士藏在粮仓的暗格里。等到战士的体力稍有恢复,就坚持要回部队。他说战友们还在前线浴血奋战,自己不能在后方休养。 临行前,老杨将家中储存的一大部分干粮和四百大洋交给了这位红军战士。当时四百大洋可不是小数目,足够一个普通农家生活大半年。红军战士起初坚决不肯收下,因为红军纪律严明,明令禁止向百姓索取任何财物。但看到老杨的诚恳相助,最终在老杨的再三坚持下,战士写下了这张借条。 这张借条承载着特殊的历史意义。它不仅是一张单纯的借据,更是见证了那个年代普通百姓对革命事业的支持。老杨将这张借条视若珍宝,即便在后来家道中落时,也从未想过用它换取任何补偿。 老杨家世代重德守信,他常说自家的家业是靠与乡邻互帮互助才积累起来的。正是这种家风传统,让他在危难之际选择了救助红军战士。这个决定,在当时是要冒着杀头的风险的。但老杨依然伸出了援手,用自己的方式支持了革命事业的发展。 这段历史,是老杨家引以为傲的回忆。在他晚年时,常常会给儿子明荣讲述这段往事。临终之际,他庄而重之地把这张借条交予明荣,还一再谆谆叮嘱,此借条需永久留存,因其为家族荣誉之见证。