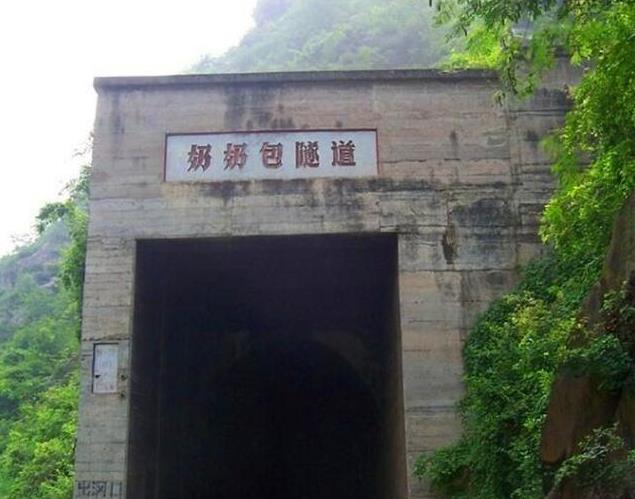

1981年,当442次列车驶出隧道瞬间,司机惊恐地发现,铁轨突然消失了!他第一时间采取紧急制动,但由于火车惯性太大,列车一头栽入山沟和河里! 1970年7月1日,成昆线全线贯通,整个西南地区沸腾了。这条全长1100多公里的铁路线,穿越了川西南地区最险峻的山地,跨过了大大小小的江河,打通了成都到昆明的交通大动脉。 在成昆线通车之前,从成都到昆明要走大半个月的路程。通车后,这段路程缩短到了一天多一点。铁路不仅带来了便利,更带来了发展的机遇。 沿线的工农业生产迅速发展,人们的生活水平也在逐步提高。当地人都说,成昆铁路给大山带来了希望,为偏远地区打开了一扇新的窗户。 利子依达大桥是成昆铁路上的重要枢纽之一。 这座横跨在大渡河上的大桥,见证了铁路建设者们的艰辛付出。大桥位于两座大山之间,一边是陡峭的山崖,一边是咆哮的大渡河。建桥时,工人们要在悬崖峭壁间施工,每一根钢梁、每一块混凝土的安装都充满了挑战。 成昆铁路沿线地质条件复杂,多为喀斯特地貌,加上当地夏季多暴雨,地质灾害频发。铁路部门对此早有防范意识,每年汛期都会加强巡查和养护。 1981年7月9日,442次列车正稳稳地停靠在站台上。 这趟从格里坪开往成都的列车,按计划在尼日站临时停车,等待与221次列车错车。当地特殊的地理环境导致铁路线多在山间盘旋,错车是再常见不过的事情。 不一会儿,221次列车从远处驶来,在尼日站的另一条轨道上稳稳停下。两列钢铁巨龙在夜色中短暂相会,又各自启程奔向各自的方向。 442次列车在一声汽笛长鸣后,缓缓驶出了站台。 442次列车离开尼日站后不久,值班人员例行向下一站乌斯河车站通报运行情况时,却怎么也联系不上对方。 铁路使用的是光缆通讯系统,在正常情况下很少出现问题。如果出现通讯中断,往往意味着线路可能遭到破坏。 虽然刚才与442次列车交汇的221次列车从乌斯河方向安全驶来,但这突如其来的通讯中断还是让值班人员感到不安。 此时的山区已经下了整整一天的大雨,水流冲刷着山体,渗入岩层之间的缝隙。在这片喀斯特地貌区域,地下暗河四通八达,暴雨天气极易引发地质灾害。 随着雨量的持续增加,山体逐渐松动,泥石开始缓慢滑动。 尼日站值班室内的工作人员仍在不断尝试联系乌斯河车站,但始终没有回应。按照铁路通讯系统的设计,光缆是埋设在铁轨旁边的,一旦发生断裂,往往意味着线路出现严重问题。 此时的442次列车已经驶入了通往利子依达大桥的必经之路——奶奶包隧道。 这片区域群山环绕,泥石流已经开始沿着山体滑动。大量的泥浆、岩石和树木混合在一起,裹挟着巨大的冲击力,朝着山谷倾泻而下。 利子依达大桥就在这条泥石流的必经之路上。桥梁承受着巨大的冲击,钢筋混凝土的桥墩在泥石流的冲击下开始松动。 442次列车沿着蜿蜒的铁路线穿山越岭,正以稳定的速度向前推进。 即将驶出隧道时,司机发现了异常——隧道出口处的轨道反光消失了!而这种反光在夜间行车中至关重要,意味着前方的轨道畅通无阻。 但此刻,原本该反射灯光的轨道竟完全没有。多年驾驶经验让他意识到,轨道很可能已经中断。 毫不犹豫地,他迅速拉动紧急制动手柄,试图让列车停下来。然而,列车巨大的惯性与时间赛跑,从高速行驶到完全停止所需的距离远远超出预期,而断桥距离此时已近在咫尺。 剧烈的颠簸让车厢内的乘客惊醒,不少人还没来得及反应,列车便已冲出隧道,直扑向已经断裂的利子依达大桥。 第一节机车毫无悬念地坠入深谷,随之而下的是第二节机车、行李车和邮政车。三节客运车厢在巨大的惯性推动下接连跌落,翻滚着冲向谷底的大渡河。 后面的车厢紧随其后,却在距离断桥不足十米的地方堪堪停住。幸存者从车窗中探出头来,惊恐地望着前方消失的桥面。 事故发生后,铁路系统迅速组织了大规模的救援。然而,持续的强降雨让山谷泥泞不堪,救援队伍面临重重险阻,车辆难以通行,救援器械也无法快速运达。 救援人员只能徒步翻越山岭,将幸存者逐一送到安全地带。 许多伤员被抬着在山间小路上走了整整一天,才送到最近的医疗点抢救。最终统计数据显示,这场事故造成275人遇难,成为铁路史上最为惨烈的灾难之一。 事故调查组经过数周的现场勘察,逐步揭开了桥梁断裂的原因。持续多日的强降雨引发山洪,洪水裹挟着巨量泥沙与石块冲击桥墩,最终导致利子依达大桥的桥墩被彻底摧毁,桥面断裂。 这场灾难不是瞬间发生的,而是大自然积蓄已久的愤怒在那个夜晚集中爆发,终将442次列车卷入了深谷之中。 如今,利子依达大桥的残骸仍然保留在原地。它不仅是为了纪念在这场灾难中逝去的生命,更是为了警示后人:在铁路建设和运营中,安全始终是重中之重。