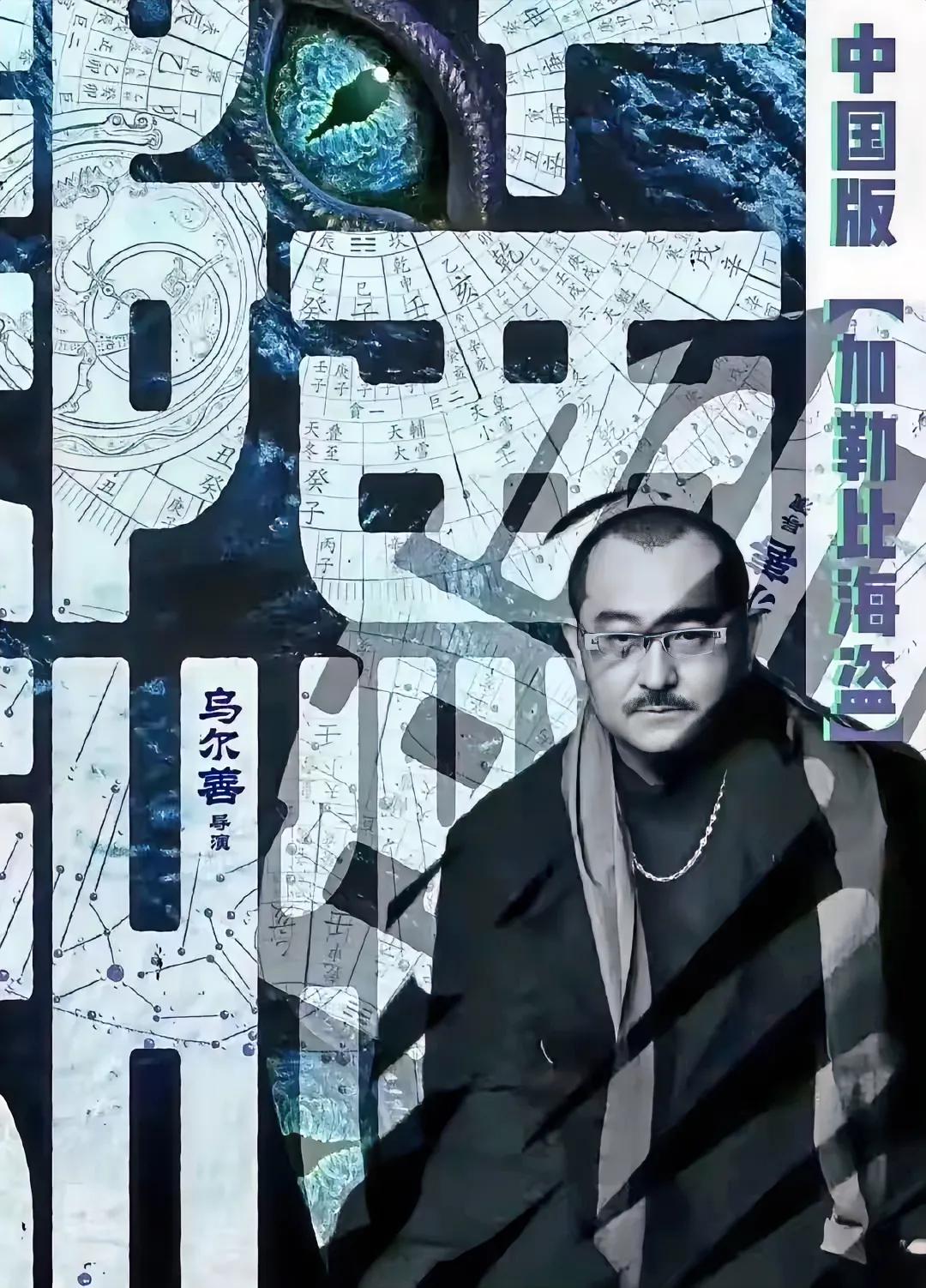

竟然把郑和下西洋,类比成加勒比海盗?哪怕有一点常识的都不会这么比较,郑和下西洋是真实的历史事件,拿来和好莱坞虚构的海盗故事比较,无论是从主题还是价值观都完全不同,让人想到张冠李戴,类似成语乱用,下面列举下这个类比的不妥之处,望其及时更正: 1. 历史背景与目的的差异 郑和下西洋是明代和平外交与贸易的壮举,以宣扬国威、促进文化交流为核心,无殖民或掠夺意图。《加勒比海盗》虚构了海盗冒险,以劫掠、争夺宝藏为主线,充满暴力与个人主义。将和平使团与海盗劫掠类比,可能扭曲郑和船队的历史形象,误导观众对其使命的理解。 2. 主题与价值观的冲突 郑和下西洋主题:强调国家意志、集体协作、文明对话,体现儒家“和为贵”思想。《加勒比海盗》主题:突出个人英雄主义、自由冒险,甚至包含魔幻元素(如诅咒、海怪)。类比可能掩盖郑和航行背后的政治意义,将其降格为单纯的冒险故事,削弱历史深度。 3. 文化象征与叙事风格的不同 《郑和下西洋》象征中国古代航海技术的巅峰,是中华文明开放包容的象征,叙事可能侧重史实与人文。《加勒比海盗》:以西方海盗文化为底色,依赖娱乐化叙事。将中国历史符号与西方娱乐IP并置,可能淡化前者独有的文化厚重感,使其沦为“东方奇观”。 4. 历史人物与虚构角色的错位 郑和是真实存在的宦官、外交家,其形象承载民族自豪感与历史严肃性。杰克船长等人物是虚构的叛逆海盗,角色设计服务于娱乐性。将真实历史人物与虚构反英雄类比,可能引发对郑和的误读(如暗示其行为具有海盗式的投机性)。 5. 观众预期的误导。 若观众以《加勒比海盗》的娱乐标准期待《郑和下西洋》,可能对后者的历史正剧风格失望,或反之,认为其“不够刺激”。跨文化类比易造成类型错位,影响作品传播的准确性。 6. 潜在的文化敏感性 将中国航海史上的标志性事件与西方海盗文化挂钩,可能被解读为对历史的轻慢,甚至隐含“东方效仿西方”的暗示。此类比喻可能触发民族情感,尤其在强调文化自信。