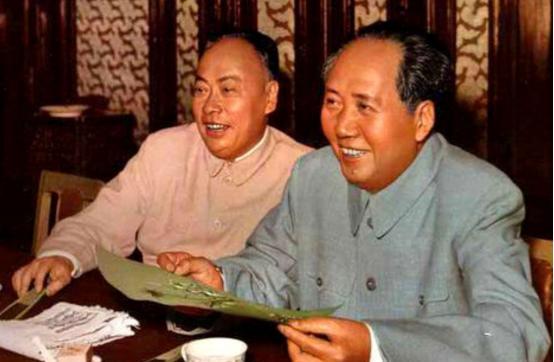

1950年,林徽因与清华建筑系教授高庄在北京切磋推敲国徽方案,这张珍贵影像定格了历史瞬间。数十年后,当林徽因未入选的设计稿首度公开,无数网友感慨:林先生的美学造诣令人叹服,但终归与时代的选择擦肩而过。 【消息源自:《共和国符号诞生纪实》中央文献出版社2019年版;《营造学社往事》李庄著;清华大学建筑系馆藏口述史资料;1950年《光明日报》专题报道合集】 病房里的咳嗽声混着铅笔沙沙作响,林徽因把体温计塞进羊毛衫口袋,笔尖在硫酸纸上划出第37版草图。"梁先生要是看见您这样…"护士端着药盘欲言又止。"他正给东北工业区画蓝图呢"她头也不抬,纸面浮现的麦穗纹突然被墨水晕开——咳出的血滴在齿轮中央。 六百公里外的沈阳,梁思成在火车硬座上展开电报,泛黄纸页上"天安门方案占优"七个字让他把眼镜推上额头。同车厢的苏联专家伊万诺夫嚼着列巴嘟囔:"你们中国同志太较真,国徽不就是个金属牌子?""这是新中国的脸面"梁思成把电报折成纸飞机,看它掠过满是煤灰的车窗。 张仃团队的小伙子们正架着梯子丈量天安门城楼,暴雨突然浇透测量本。"数清楚!斗拱数量错一个,整个比例全完"美术组长吼着甩开雨衣。他们不知道,三小时后会有个裹着油布的身影出现在测绘现场——林徽因的英国皮鞋陷在泥里,手里速写本已画满斗拱结构。 "把玉璧改成立体浮雕如何?"深夜的清华绘图室里,高庄突然摔了石膏模型。碎片飞溅中,林徽因弯腰捡起最大那块:"看这弧度!活脱脱齿轮的雏形"。晨光微露时,清洁工看见满地石膏碎屑拼成个隐约的环形,像未完成的月晕。 周总理的钢笔尖在稻穗图样上悬了半晌:"这麦芒软塌塌的,要画出咱们农民挺直的腰杆子"。秘书注意到他西服肘部磨得发亮,这位决策者已经三天没离开过会议室。隔壁房间,林徽因正用最后半管英国水彩给麦穗上色,颜料盒里还粘着去年在伦敦买的价签。 表决前夜的清华园炸了锅。雕塑系学生看见高庄教授抱着石膏模横穿操场,模型在天亮前修改了八次。生物实验室的老赵头贡献出珍藏的麦穗标本,农学院连夜送来十几种稻穗对比图。更夫敲四更时,绘图室传出欢呼——齿轮咬合的角度终于对了。 1950年6月23日下午两点十七分,政协礼堂吊扇转得吃力。林徽因用钢笔抵住喉部止咳,看着投票单像雪片飞向主席台。计票员老周数到第158张"同意"时,她悄悄把带血的手帕塞进皮包。没人注意到这个穿阴丹士林布旗袍的女人,正是图纸上每道弧线的创作者。 三个月后的国徽悬挂仪式上,焊工老王眯眼望着天安门城楼:"这铁疙瘩比俺打的锄头精细多了"。他不知道那些麦穗纹里藏着某个凌晨四点的泪痕——林徽因修改完最后一笔时,听见了协和医院早班电车的汽笛声。 2019年的某个深夜,国家博物馆档案室突然响起警报。值班员小吴冲进去时,只见台风掀开的窗页下,一卷泛黄图纸正在月光里微微颤动。展开的"玉璧初稿"右下角,褪色铅笔字依然清晰:"此心安处是吾乡——徽因 1950.3.12"。 故宫修复师们最近发现个蹊跷事:国徽浮雕的麦穗丛里藏着个米粒大的"L"形刻痕。有人说这是林先生名字缩写,也有人说是刮刀无意划的。只有当年给高庄送夜宵的校工孙女记得,爷爷说过某位女教授总在修改间隙,用簪子尖轻叩图纸边缘。