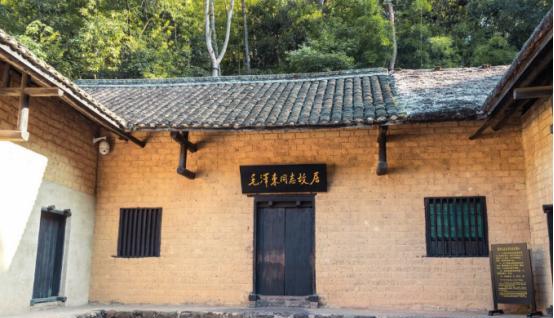

总有人觉得毛主席时代的人有些傻,有些愚昧。但是为什么不是现在的人有些圆滑,有些自以为聪明呢? 问题的核心还不是在此,是在于怎么看。在于把牺牲留给自己,把收获留给后代,还是把享受留给自己,把欠债留给后代。 1958年,毛泽东在安东机器厂报告上批示了一句话:“卑贱者最聪明,高贵者最愚蠢。” 这一批语不仅仅是对科学发明、对技术创新的理解,更是鼓励社会中更多普通人放下自卑、敢于创新。 毛泽东的这番话,灵感来源于《老子》中的名句:“上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大而笑之。” 这里的“下士”可以理解为那些常处于社会底层的人,他们虽然并非学识渊博,但因其脚踏实地,反而能更加敏锐地感知到真理与实践的联系。 毛泽东借此批评了许多自认为高高在上的知识分子与官僚,他们因脱离实际,往往产生错误的判断。 中国古代周文王和周武王依靠姜太公这样的平民出将领,成功推翻了商纣的暴政; 汉朝的开国皇帝刘邦,平民出身,最终打败了楚霸王项羽; 明朝的建立者朱元璋也是从贫苦的乞讨生活起步,最终建立了大明帝国。 工业革命时期,瓦特凭借工匠经验改进了蒸汽机; 爱迪生作为辍学的孩子发明了电灯。 这些人并非学术或官僚阶层的佼佼者,而是直接来源于社会的基层。 毛泽东深刻认识到,许多站在高处的人往往忽视了普通人对社会与生活的深刻理解。 知识分子与高层官员,虽拥有学术和理论的优势,却常常被与距离普通生活的体验所困扰。 毛泽东曾批评某些左倾的错误思潮,那些思想偏执的人未能理解战场的残酷。 因此,毛泽东提倡知识分子和官员们走到基层,亲身感受民众的疾苦。 1958年,当国家提出“放卫星”计划时,媒体上曾盛传某些地方白薯的亩产量达到了80万斤。 然而,农民们并不相信这一说法。 与其依赖抽象的理论与空洞的书本知识,倒不如把眼光放在基层。 而这一思想与孟子的观点也有所呼应,孟子提到,“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨。” 毛泽东在井冈山时期曾虚心向当地的“四老”请教,包括老樵夫、老驮商、老药农和老土匪等。 这些人并非书生,也没有高深的学问,但他们对自然的了解和对现实生活的把握十分精准。 中国的古代帝王在选贤任能时,不仅仅依赖士族和学者,也会从民间、从那些没有受过系统教育的劳动者中挑选有才之士。 毛泽东曾提出,普通的工人和农民掌握的新知识、新方法、新思想,比西方的一些“大人物”更具智慧。 在现代社会中,这样的理念同样适用。 社会中,人们总是在不断追寻智慧。 然而,过度的聪明有时并非明智。 聪明是一种宝贵的品质,但如果失去自知之明,走上自作聪明的道路,最终只会得不偿失。 自作聪明的人往往喜欢通过算计、心机来获得利益。 这类人生活中的每一个决定似乎都经过精密的计算。 他们常常将自己置于一个高高在上的位置,认为别人都比自己愚笨。 过度的算计,往往导致人际关系的破裂。 生活中的智慧,更多的是保持一份谦逊。 那些真正成熟的人,往往有一种包容心,他们不以自我为中心,不轻易批判别人,而是善于倾听。 自作聪明的人,往往对他人产生误解,觉得自己拥有所有的答案。 聪明的人,知道何时该展示自己的才智,何时应该保持低调。 真正的智慧,不在于炫耀,而在于恰到好处地运用。 过度聪明的人,总是试图通过一切手段来保持自己的优势,然而,他们不断用小聪明去应对复杂的局面时,往往会忽视了真正重要的东西。 时间会证明,过度的聪明不过是自欺欺人。 每一次算计,都可能在不经意间将自己置于困境。 聪明虽然重要,但过度依赖聪明的技巧,只会让人陷入自己的圈套。 真正的聪明,是懂得适时放手,懂得留有余地。 生活中的成功往往是细水长流,而不是短期内的爆发。 聪明固然重要,但更重要的是脚踏实地,专注于值得投入的事物。 参考文献:[1]杨红军.新文学对庸众的诋毁与礼教蒙难释疑[J].齐鲁学刊,2016(4):128-135