利雅得密谈:俄罗斯的双重胜利

俄罗斯卫星通信社

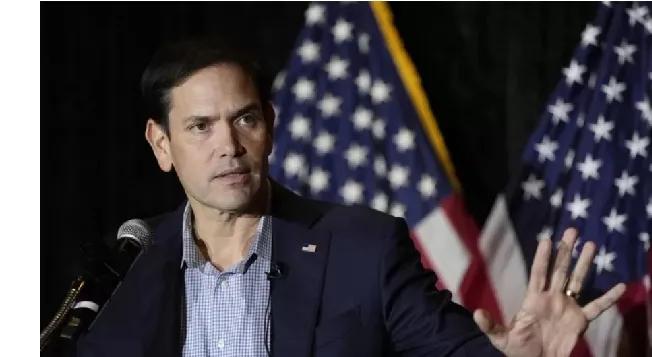

2025年2月18日,俄罗斯外长拉夫罗夫与美国国务卿鲁比奥在利雅得德拉伊耶宫的闭门会谈,标志着冷战后国际政治格局的一次关键转折。

这场被墨西哥国际关系学者鲁本·拉莫斯·穆尼奥斯称为“俄罗斯双重胜利”的谈判,不仅关乎乌克兰冲突的终局,更折射出大国博弈中权力逻辑的永恒回归。

俄罗斯的战略纵深:从制裁突围到地缘重构

俄方在此次会谈中展现出罕见的灵活性。

尽管克里姆林宫坚称解除制裁“并非优先议题”,但俄罗斯直接投资基金负责人基里尔·德米特里耶夫透露,双方已就未来经济合作展开实质性讨论,包括全球能源价格协调与联合投资项目。这种策略与17世纪荷兰东印度公司通过商业网络渗透政治领域的做法如出一辙——俄罗斯正试图将能源霸权转化为地缘经济杠杆。而美方同意“为冲突后的经济合作奠定基础”,实质上为俄重返欧洲市场预留了后门。

更深远的影响在于北约东扩的潜在逆转。

俄方明确提出要求北约正式撤销2008年布加勒斯特峰会关于乌克兰入约的承诺,这一主张直指冷战后欧洲安全架构的核心矛盾。若能实现,将堪比1955年奥地利通过《国家条约》确立永久中立地位,从根本上重塑东欧地缘格局。

美国的现实政治:从多边主义到双边交易

特朗普政府选择沙特作为谈判场域,暗含规避国际刑事法院管辖权的考量,同时利用沙特在能源市场的中立性平衡俄美利益。

这种“拜占庭式外交”令人想起1439年费拉拉-佛罗伦萨会议:当年拜占庭帝国为换取西方军事援助,在宗教联合协议上做出妥协,而今日美国则通过边缘化欧洲盟友,试图以双边交易换取战略收缩的空间。

美国国务卿鲁比奥提出的“四项共识”中,关于“外交使团正常化”与“高级别谈判小组”的条款,实则为解除对俄外交制裁铺路。这种策略与1972年尼克松访华前的“破冰外交”异曲同工——通过技术性议题的突破,逐步松动结构性对立。

被牺牲者的困境:欧洲与乌克兰的次生震荡

欧盟在谈判中的缺席,暴露出盎格鲁 - 撒克逊式现实政治对欧洲多边主义的碾压。法国总统马克龙紧急召集的巴黎峰会,恍如1940年敦刻尔克撤退前的慌乱——欧洲突然意识到,自己正从棋手沦为棋盘。

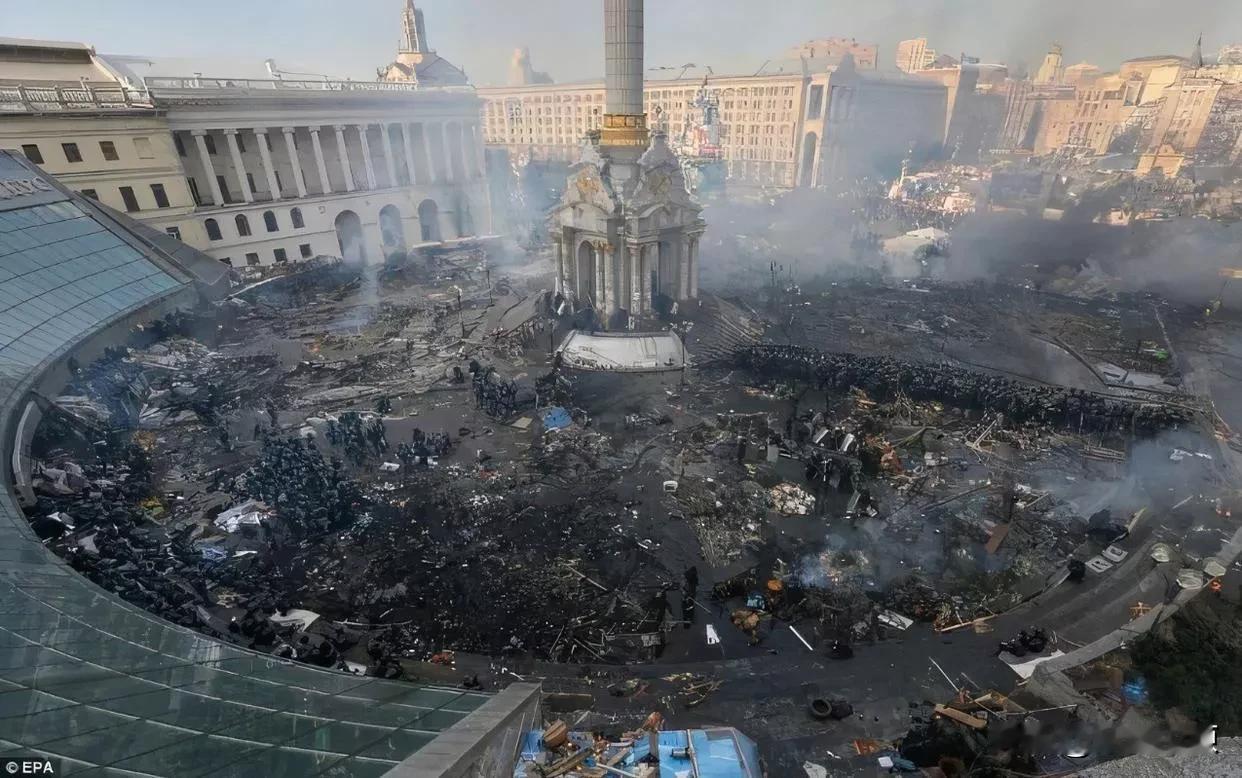

而乌克兰总统泽连斯基“不承认未参与协议”的声明,与1919年巴黎和会上中国代表顾维钧拒签《凡尔赛条约》形成历史回响,凸显小国在大国博弈中的工具性命运。

更具讽刺意味的是,美国要求乌克兰以稀土矿所有权抵偿军援的提议,重现了1885年柏林会议列强瓜分非洲资源的逻辑。

当泽连斯基拒绝签署矿产协议时,他或许未曾料到,这场战争的终局可能不是领土收复,而是资源主权的永久让渡。

密室外交的复兴与全球秩序的降维

利雅得会谈最危险的遗产,在于其开创的“美第奇密室”模式。核裁军、数字货币结算等全球性议题被装入双边谈判的黑箱,标志着国际政治从多边主义的透明殿堂退回文艺复兴时期的暗室交易。

这种趋势与1648年《威斯特伐利亚和约》确立的主权国家体系形成倒置——当大国通过秘密协议重划势力范围时,联合国宪章倡导的集体安全机制正在加速失效。

俄罗斯的“胜利”本质上是现实主义逻辑的胜利。

正如马基雅维利在《君主论》中揭示的真理:在国际政治的角斗场,决定胜负的从来不是道德正当性,而是精确计算的利益交换与权力再平衡。

世界正见证一个新时代的黎明——在这里,石油、稀土与算法数据,取代了核弹与意识形态,成为权力博弈的新货币。

天天打牙祭

美国人识时务 打不赢就谈 死的是猪队友[点赞][点赞][点赞]