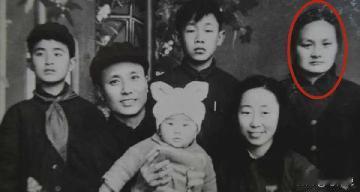

1998年,79岁的保姆高玉清刚洗完碗,从小看大的主家大儿子忽然开口:“您年纪大了,我们另请个保姆吧!”老人一愣,默默低头就去收拾行李:“是啊,我老了,该走人了!”大儿子一怔,赶紧拉住老人。 (参考资料:伺候了三代人历尽艰辛带大7个孩子2013-03-1207:47来源:成都文明网) 这世上总有一些故事,让你觉得人间值得。高玉清和刘家,就是这样一段跨越血缘,绵延六十年的故事。1998年,江南小镇,刘家老宅里发生了一件事,差点让这段情分戛然而止。79岁的高玉清,在刘家做了44年的保姆,却被告知要“另请高明”。这突如其来的消息,像一颗炸弹,在高玉清平静的生活中炸开。她默默收拾行李的背影,让人心头一紧,也让人好奇,这背后究竟隐藏着什么? 命运似乎总喜欢和高玉清开玩笑。1919年,她出生在四川一个贫苦家庭。16岁,就被家人卖掉做了媳妇。本以为苦尽甘来,丈夫和两个儿子却相继离世,她被婆婆赶出家门,娘家也避之不及。1954年的冬天,走投无路的高玉清来到县城,经人介绍,进入了时任县长刘致台的家。这看似普通的决定,却彻底改变了她的人生轨迹。 刘家女主人许曼云的出现,像冬日里的一束阳光,温暖了高玉清的心。“把这儿当作你的家”,简简单单一句话,却胜过千言万语。高玉清感受到了前所未有的尊重,也从此全心全意地为刘家付出。从许曼云怀孕到刘家五个孩子陆续出生,高玉清不仅照顾他们的饮食起居,还操持家务、监督学业。她爱干净,把孩子们也打理得整整齐齐。刘家老大刘健鸣曾说,他对高玉清的感情,比对亲妈还深。 高玉清在刘家,早已超越了保姆的身份,她是家庭成员,是孩子们的另一个“妈妈”。全家福里,总有她的身影;户口本上,也印着她的名字。她把刘家当成了自己的家,而刘家,也确实给了她一个家的温暖。这份温暖,不仅仅来自许曼云夫妇的善待,也来自孩子们对她的依赖和爱。 然而,生活并非一帆风顺。特殊时期,刘家夫妇被下放,高玉清独自一人撑起了整个家。她变卖了自己的祖传玉镯,只为让孩子们吃饱穿暖。她既当爹又当妈,用瘦弱的肩膀扛起了生活的重担。十年困境,她不离不弃,陪伴孩子们长大,教导他们做人的道理。 时间来到1998年,高玉清已年近八十。刘家子女提出要另请保姆,并非嫌弃她年迈,而是心疼她操劳了大半辈子,想让她安享晚年。这个反转,让高玉清和刘家人都流下了眼泪。这不是离别,而是另一种形式的陪伴和照顾的开始。 高玉清的晚年,是在刘家大女儿刘健鸣家度过的。子女们像小时候高玉清照顾他们一样,细心照料着她的生活。他们定期探望,打电话问候,建微信群分享近况。高玉清爱吃辣,现在吃不了了,大家也跟着改变了口味。节日里,子女们争相给她买礼物,陪她聊天、看电视。高玉清,成了刘家三代人共同的“宝贝”。 2006年到2007年,高玉清两次脑溢血,半身瘫痪。许曼云再三叮嘱孩子们,要像照顾自己一样照顾高玉清。孩子们谨记母亲的嘱托,无微不至地照顾着这位没有血缘关系的“奶奶”。推着她晒太阳,陪她聊天,给她喂饭,这些日常的点滴,都充满了爱与温情。 高玉清的故事,被导演许鞍华拍成了电影《桃姐》。这部电影,感动了无数人,也让更多人开始思考,什么是真正的亲情?高玉清和刘家的故事告诉我们,亲情,并非仅仅依靠血缘维系,它更是一种责任,一种付出,一种陪伴。 高玉清的一生,充满了坎坷,但她最终在刘家找到了归宿,收获了幸福的晚年。2015年春节,96岁的高玉清和儿孙们合影,她坐在C位,脸上洋溢着幸福的笑容。她已经在刘家生活了整整60年,这段跨越血缘的亲情,早已胜过千言万语。 高玉清的故事,不仅仅是一个感人的故事,它更引发了我们对家庭、社会责任以及人性的思考。在如今这个快速发展的社会,我们是否还能保持那份初心,去关爱身边的人,去承担应有的责任?“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,这句古训,在今天依然有着深刻的意义。 高玉清与刘家的故事,是一段传奇,也是一面镜子。它照亮了人性的光辉,也提醒着我们,要珍惜身边的每一份真情,让爱在生活中传递,让温暖在人间延续。