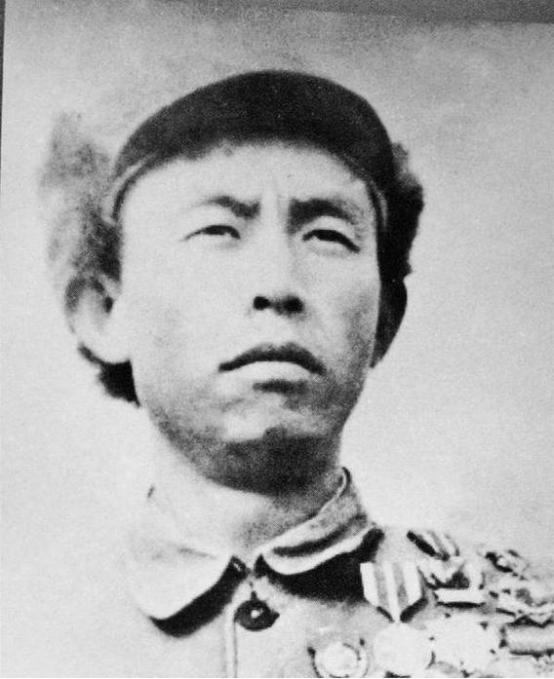

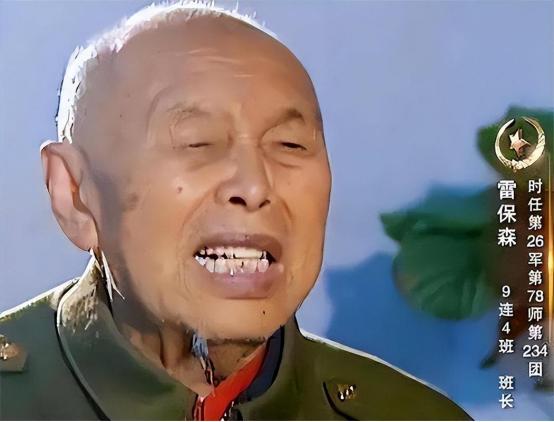

1953年,河南某招待所领导闲来无事翻看报纸,突然,一则寻人启事吸引他的注意。 一张年轻战士的照片,旁边写着“寻找原志愿军战士雷保森,提供线索者给予重谢”。 报纸上的这张面孔,领导越看越觉得眼熟,脑海中突然闪过招待所内那位跛脚清洁工的身影。 他急忙唤来秘书询问:“咱们这儿有个叫雷保森的清洁工吗?” 得到肯定答复后,领导几乎不敢相信:这位平日沉默寡言、饱受同事嘲笑的“老雷”,竟是国家苦寻的英雄。 雷保森,原名李,生于河南兰考县一个赤贫农家。幼年时,父亲因反抗地主暴行被迫逃亡,母亲病逝后,他沦为孤儿,流落街头乞讨。 后来,雷保森被一家姓雷的农户家庭所收养,这家人对他很好,雷保森也因此改为了雷姓。 成年后,雷保森又在干活的地方结识了一些革命人士,凭着一腔热血加入到了革命队伍当中,成为了一名光荣战士,在战场上奋勇杀敌,立下了赫赫战功。 1950年,抗美援朝的呼声下,雷保森跟随大部队,跋山涉水来到一片陌生的土地,开始了新的斗争。 1951年3月,雷保森接到上级命令,负责在七峰山299高地伏击美军装甲部队。 虽然仅仅只有九名战士,但他们丝毫没有畏惧,面对12辆坦克和百余名步兵,雷保森利用地形优势,以火箭筒和反坦克手雷发起突袭。 仅半小时便击毁11辆坦克和1辆吉普车,创下我军步兵反坦克作战的“零伤亡”奇迹。 经此一战,雷保森获得了“特等功臣”“一级战斗英雄”的称号,他所在的班也被称为“反坦克英雄班”。 然而,胜利的光辉转瞬即逝。 在后续的七峰山防御战中,雷保森所在连队几乎全军覆没。 面对源源不断的敌人,雷保森没有选择投降,而是坚持到最后一颗子弹打完,随后直接跳下了山崖,英勇就义。 万幸被朝鲜农夫救起,送往了医院。虽然保住了性命,但弹片嵌入了腿里,左肩与右肺均残留弹片,落下终身残疾。 回国后,他因担心拖累部队,选择悄然返乡,隐姓埋名在郑州招待所当清洁工。 在同事眼中,这位“跛脚老雷”是个“没出息”的怪人:年仅30岁却干着端茶倒水的杂活,甚至因体力不支常被嘲笑“丢男人的脸”。 面对讥讽,雷保森始终沉默以对,无人知晓他满身伤痕背后的故事。 到了1953年,第26军政委李耀文在整理入朝志愿军战士阵亡名单时,并没有发现雷保森的遗体,他坚信雷保森还活着,于是在报纸上刊登了一则寻人启事。 招待所领导比对照片后,震惊确认“老雷”正是寻访对象。 面对追问,雷保森坦言:“我残废了,不能再打仗,回去只会拖累国家。” 但李耀文坚持将他接回部队,并安排其任连长。 1957年,彭德怀邀请他赴京参加国庆观礼,毛主席更是亲自接见,称赞其为“志愿军的骄傲”。 雷保森的故事,是忠诚与奉献的缩影。他历经战火洗礼,却甘愿隐于市井;身负赫赫战功,却选择默默承受误解。 他的沉默,是对“功臣”身份最深刻的诠释——荣誉属于集体,而非个人。 正如他晚年所言:“活着的每一天,都是战友用命换来的,我哪有资格炫耀?” 2009年,雷保森离世。 这位英雄,用一生诠释了何为“功成不必在我,功成必定有我”的崇高境界。

聖光

中国人民志愿军的英雄们永垂不朽!!

无悔青春

品德高尚,令人佩服👍

用户14xxx14

钢铁战士,战无不胜!中国人民志愿军万岁!

第四野战军

敬礼!

用户11xxx79

致敬英雄!致敬我们最可爱的人![哭哭][祈祷]