一个美国人身价100亿,走进了马未都的“观复博物馆”,绕了一圈后,突然对马未都说:“我想买走你的全部藏品,你愿意出售吗?多少亿?你开个价格吧!” 安思远是国际古董界享有盛誉的华裔收藏家,其生涯的跨度和深度,对中国艺术在西方世界的传播做出了不可磨灭的贡献。1948年,年仅19岁的他便因其对中国古董的深厚兴趣和鉴赏力得到了纽约著名古董商爱丽丝·庞耐的赏识。 从1950年代开始,安思远的艺术旅程得以进一步拓展,当他进入耶鲁大学,师从王方宇,一位八大山人研究的权威专家。在王方宇的指导下,安思远的艺术视野得到了显著的扩展,他不仅深化了对中国传统书画的理解,更加深了对中国艺术深层次文化内涵的探索。 进入50至60年代,安思远开始着手收藏明清时期的硬木家具,这一领域后来也成为他建树颇丰的一个方面。他对明朝家具的独到眼光和丰富知识,使他在收藏界被誉为“明朝之王”。1982年,安思远以1200万美元的价格购入了名为“泛亚收藏”的整体藏品。 1986年,安思远将其部分珍贵的“安思远珍藏系列”捐赠给了大都会艺术博物馆。这些藏品的加入,极大丰富了大都会博物馆的中国艺术品系列,同时也提升了安思远在西方艺术界的声誉。他的捐赠是对个人收藏的一种自我实现,更是对全球艺术文化遗产的一种贡献。 安思远坐拥价值超过百亿美金的古董收藏,其中八成源自神州大地。从商周青铜、汉唐陶俑,到宋元瓷器、明清家具,应有尽有,琳琅满目。安思远的中国文物收藏无论数量、稀有程度还是艺术水准,都可谓世界一流,难有出其右者。 一日,安思远来到马未都经营的观复博物馆。博物馆中珍品罗列,文物荟萃,让这位久经沙场的收藏家也为之惊叹。顶级藏品无数,布置陈设亦独具匠心,处处彰显出马未都的精深学养和不凡品味。 观复一游,安思远的目光始终难以从那些国宝级藏品上移开。转了一圈,他忽然转身对马未都说:"马先生,不瞒您说,我对您的藏品实在是太心仪了。您看这样如何,把它们全部卖给我吧,您开个价,多少个亿都好说。"

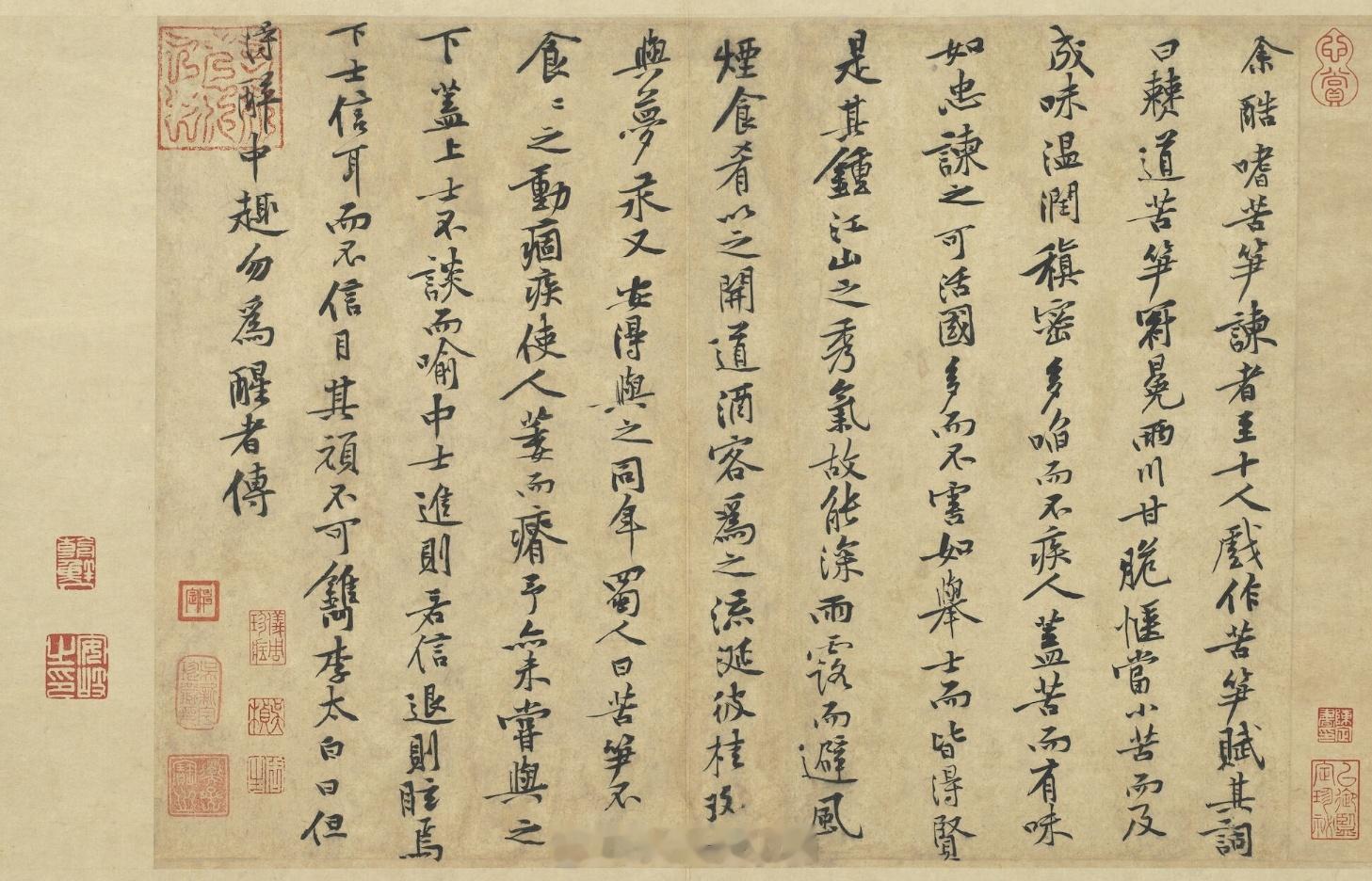

马未都婉言谢绝了安思远的提议。在他看来,国之瑰宝理应珍而重之,流传后世,而不是作为商品被买卖。即便对方愿重金购买,马未都也断然不会答应。观复博物馆的藏品绝非单纯的个人所有物,而是全体国人的文化遗产。捍卫民族尊严,守护历史记忆,正是马未都毕生的追求所在。 面对安思远的天价收购,马未都却并不动心。在他看来,观复博物馆收藏的每一件文物,都不仅仅是单纯的藏品,更是中华文明传承的见证。它们犹如马未都的孩子,凝聚了他毕生的心血。 马未都坚信,文物应当留在故土,供后人瞻仰、研习。唯有根植于本民族的土壤,它们才能真正发挥应有的价值,唤起国人的文化自觉,凝聚民族复兴的力量。倘若任由国宝外流,则无异于斩断文脉,割裂血肉,后果不堪设想。 反观安思远等海外藏家,他们虽然对中国文物青睐有加,却难免囿于异域视角,未必能真正领会其中蕴含的文化精髓。以《淳化阁帖》为例,这部流落海外的书法典籍虽为安思远倾慕已久,但归根结底,对方只是将其视为一件珍稀的收藏品,而非民族记忆的载体。一旦落入外人之手,国宝便难免沦为商品,陷入买卖的漩涡,其文化价值也必将大打折扣。 国宝频频外流,固然令人扼腕叹息,但马未都等有识之士的付出,正在唤醒越来越多国人的文化自觉。反思海外藏家大量收购中国文物的现象,我们不妨换一种思路:私人收藏也好,公共博物馆也罢,保护和传承文物才是根本。 纵观历史长河,文明的传承从来就不是一蹴而就的。马未都虽然只是一介平民,但他身体力行的文化情怀和收藏实践,却足以撼动人心。

在这个物欲横流的时代,马未都以其执着坚守,生动诠释了文物的真正价值所在。它们不应被简单视为商品,更不能成为金钱的玩物,而是历经岁月积淀的文明结晶,是民族尊严的象征。唯有众人齐心协力,在追寻、守护的过程中不断唤起文化记忆,才能让文明之光薪火相传,生生不息。

汪汪队炖粉条

老东西也不是好东西

Lee 回复 02-27 09:51

言粗意真

好运004 回复 02-28 05:19

一语双关啊

红色卡钳

老马在给自己做广告,他那点真真假假破烂货,行里都看不上眼

用户12xxx43 回复 02-25 13:48

看来你的藏品要比老马牛多了,否则怎么敢说这些足以闪了舌头的话。

萧峰 回复 02-27 15:05

你的博物馆在哪儿?

烟斗秋虫

安思远这么没品位吗,好歹人家是个博物馆不是文物商店。

爱然的人 回复 02-24 12:33

你是真傻还是假傻?自媒体胡说八道,你也信。

用户15xxx08

还是钱没出到位[滑稽笑]

为我所爱

听说他的员工去年因工资维权

蚂蚁王

我在网上看到有人实名要求某人把欠的装修钱还了!

绿色之舟

都不是好鸟,手上都有血!

风声

面对安思远的天价收购,马未都却并不动心。🍹观复博物馆收藏的每一件文物,都不仅仅是单纯的藏品,🍖更是中华文明传承的见证。它们犹如马未都的孩子,凝聚了他毕生的心血。🍒🍁

用户17xxx87

都是炒作,什么用都没有

隅翁

其中的垃圾再倒卖几回还是辣鸡,宝永远是宝,辣鸡只会是辣鸡

泊茗888

这些古董哪一件不是从古墓里挖出来的??

风声 回复 02-24 23:13

国家博物馆收藏品就没有古墓里挖出来的了?☔️☀️

用户72xxx54

文物贩子

小农村

玩文物收藏的人都是靠坑蒙拐骗

有谁共鸣

文物最好的归宿就是无偿捐给国家

风声

马未都坚信,文物应当留在故土,供后人瞻仰、研习。唯有根植于本民族的土壤,🎉它们才能真正发挥应有的价值,唤起国人的文化自觉,☀️凝聚民族复兴的力量。🌞倘若任由国宝外流,则无异于斩断文脉,割裂血肉,后果不堪设想!🍑🍹🍹

好百姓

都是捡漏(骗)来的,古董圈就没有一个好人!

琢玉

你有良师益友王芳宇,人家有民间收藏大鳄王世襄,再说了,他的藏品不一定会比你差。

陈山一雾

这假洋鬼子可是卖古董的老手,发国难财

用户10xxx29

文物本来应该属于国家,个人手里不断翻炒,失去了文化意义,充斥着铜臭的味道。

用户16xxx80

安思远算是一位真正有情怀的收藏家

叶森

老马在他的节目里说过老马本是没有想过卖,安思远说了一个价老马没卖。老马很佩服的是安思远说看来我出的价不够高,而不是怪别人要的价过高。

用户10xxx84

怕人家仔细看发现大部分是假的就麻烦了

奔跑的石头

他买了…也带不出中国

没文化

黑来的

龙腾盛世

马未都有太多的藏品,何止几个亿啊

用户10XXX81

开博物馆,在册馆藏相当于捐给国家了。当然,不是说没操作空间

用户10xxx64

他有这个心,没这个能力。

用户30xxx36

两个鸡缸杯你就得破产

刘阿清 回复 02-25 10:27

[捂脸哭]

波板

既然珍贵咋他收藏的就不是500元加锦旗?别人的就要上交?

战略评论

有这等好事?

西柚

人家自己炒自己呀,一个喝水杯能值2个亿,更不要脸的还有更多是无价之宝。

风不二

老马心里:多少亿?你倾家荡产也买不完

笑语嫣然

都是假的

安然

吹吧,马未都的东西只能算有真有假

用户11xxx28

能把毕生的收藏捐赠国家他的义举理应得到敬重,值得广为宣传为他的义举点赞

clements

又来

一声叹息

打着所谓捡漏的幌子,坑了不知道多少人……

用户10xxx05

马,牛

kill out jews

那国宝帮帮主马未都会笑到尿裤子!他根本不懂古董,全靠他一张会讲故事的嘴!国宝帮的囗号是什么?“别管货的真假,首先你得编一个好故事”

昆仑山

大叔我手握孤本《奇门遁甲》,姓马的那就是一堆垃圾!

蒸蒸日上-财运享通

人都有私心❤️,真真假假,假假真真,哈哈…

林枫

乱TM编,那些东西不是他想卖就能卖的

用户16xxx83

我愿意出一百亿,

用户10xxx41

靠坑蒙骗收来的古董,有什么值得炫耀的?!

用户10xxx55

忽悠。

用户15xxx08

藏品哪来的

茹欢

卖不了开始吹牛皮。

用户13xxx96

编!继续药不要停

捡来

好像抖音里面有人曝光他欠工程款

用户14xxx82

鬼佬:马老鬼,我演得不错,我说一百亿,你都说不卖,那样你那堆垃圾就会炒得越来越高,一千辛苦费记得给喔

用户91xxx05

没有专家劝说马上交吗?!?

风的季节

这就是个烂人

汉武大帝

我出200亿,如果卖就当我没说

少将

唉,都怎么来的能说清吗?

杰哥

大马懒子替自己吹牛逼呢!大骗子!

扛枪打鸟

老贼娃子!