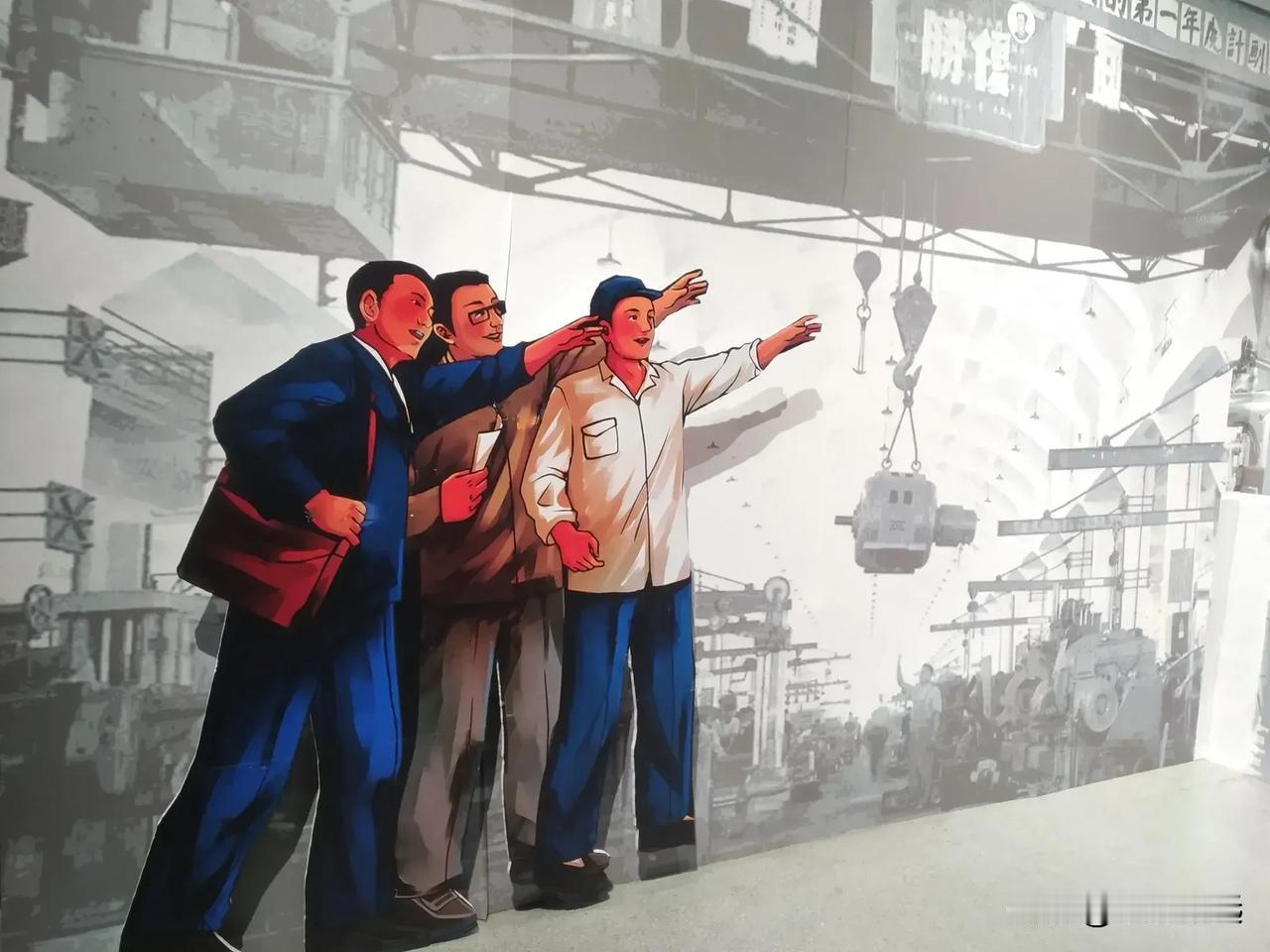

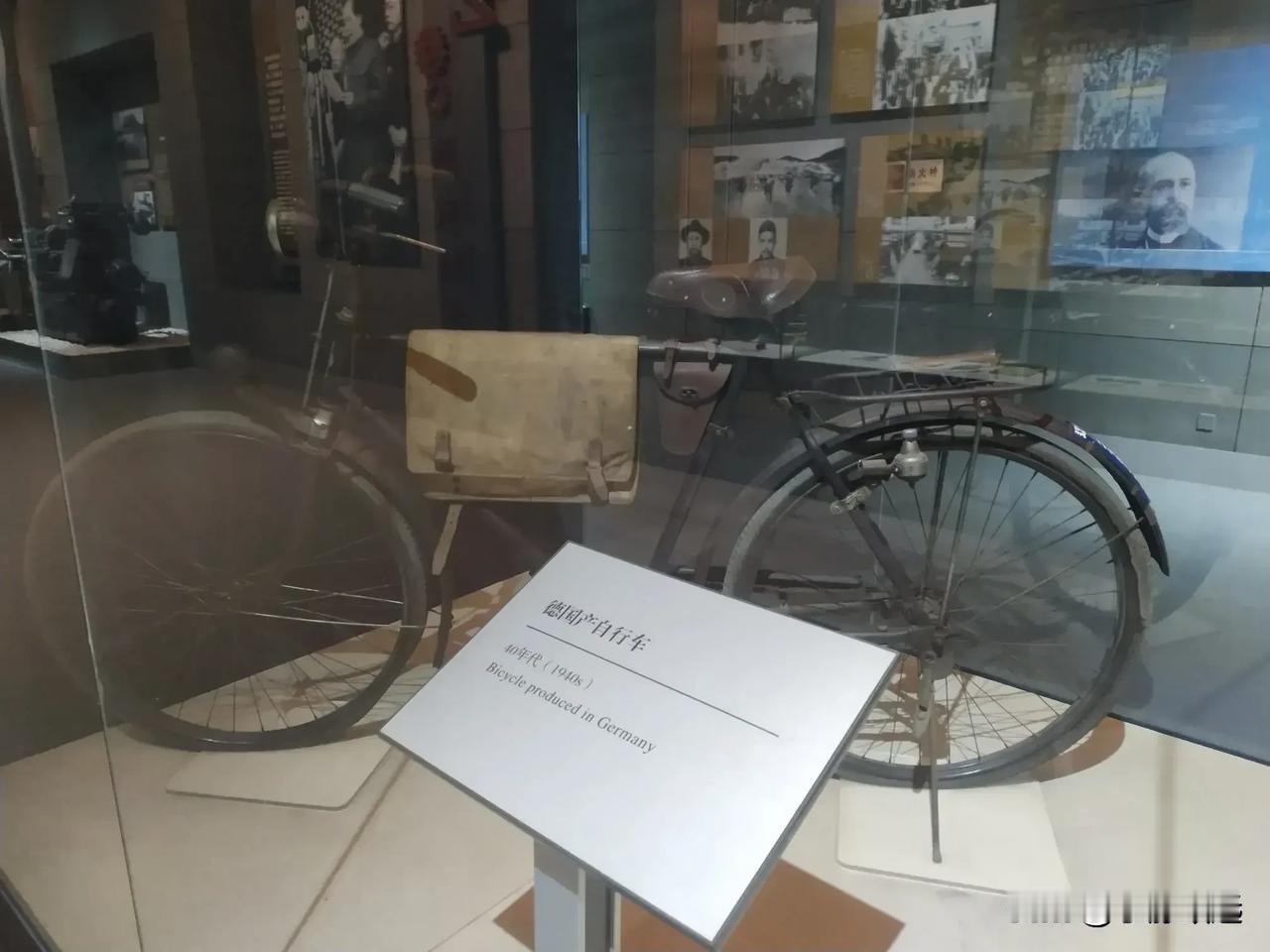

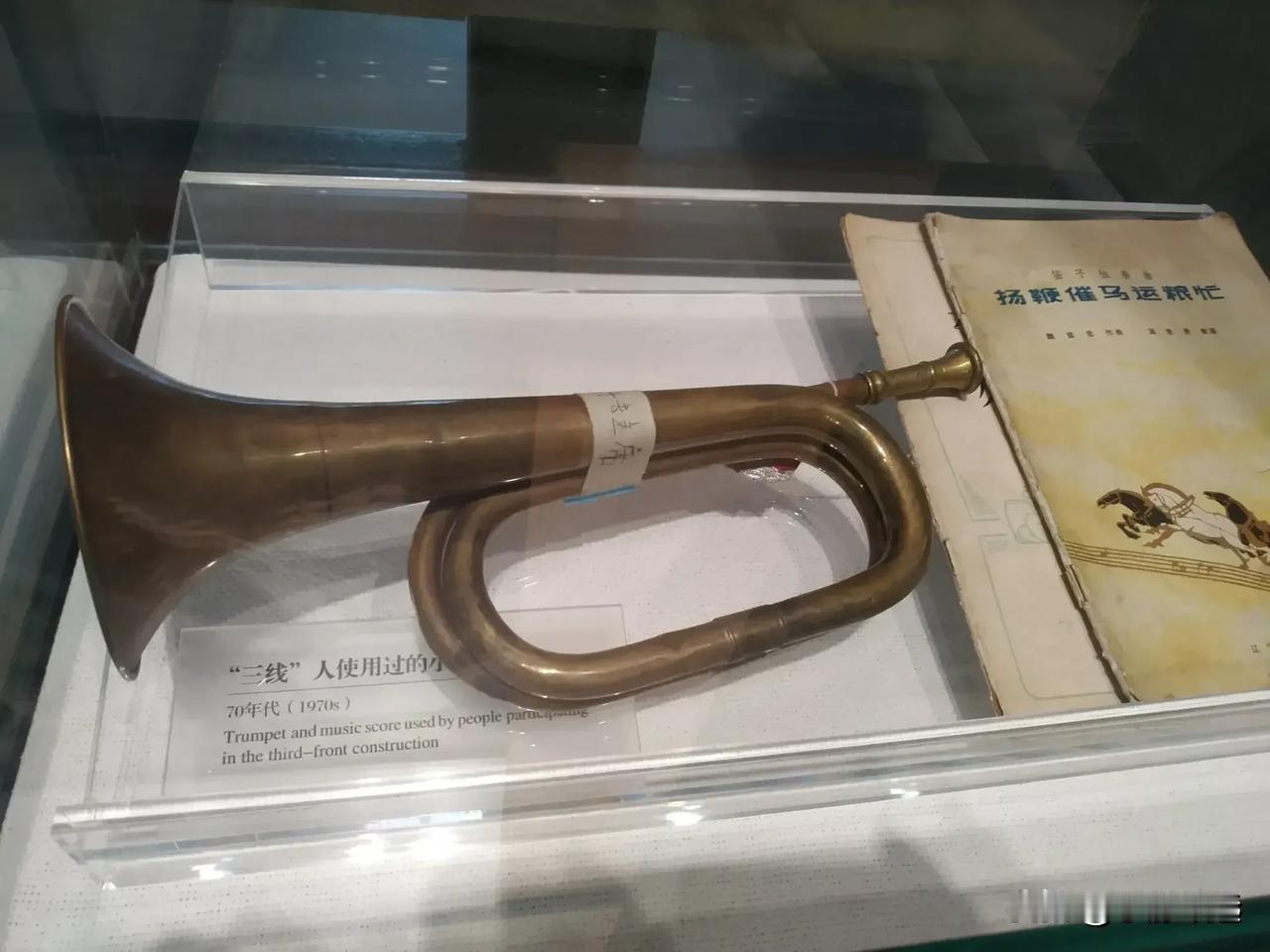

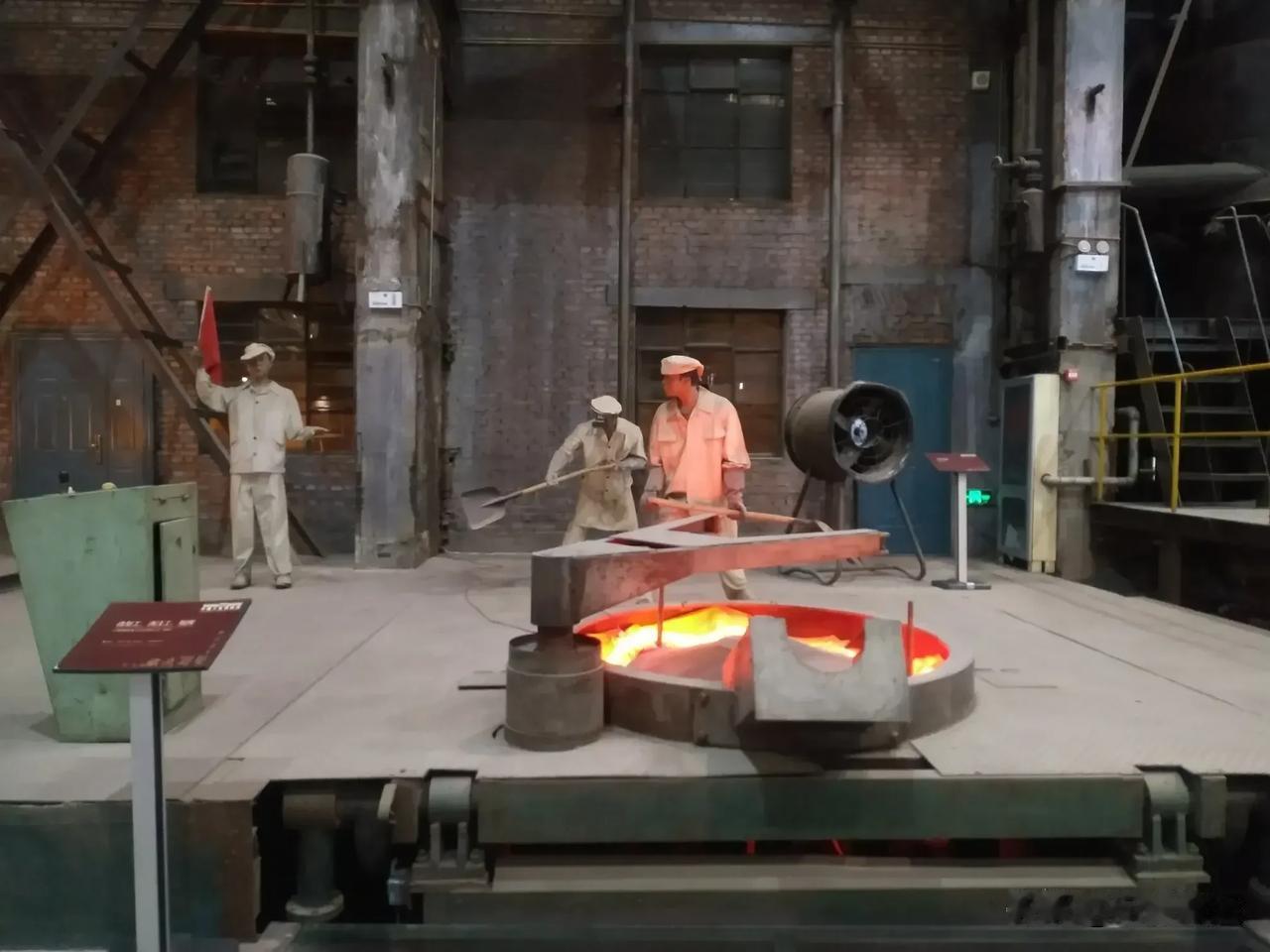

参观中国工业博物馆(位于沈阳铁西),可以通过展出的件件藏品,了解中国工业历史发展进程,知晓中国工业发展各个关键时期的脉络,仿佛倾听它叙说不平凡的过去。 20世纪初,民族工业开始萌芽。清末民初,中国民族工业在列强挤压中艰难起步。沈阳作为东北工业中心,张作霖等地方势力推动建立了兵工厂、铁路机械厂等,博物馆内陈列的早期机床和铁轨工具,反映了民族资本在机械制造、纺织等领域的探索。 1930-1940年代,记录了殖民工业与抗争,展品有伪满时期日本遗留的工业设备、劳工档案、抗日军工生产工具。 日本侵华期间,东北沦为殖民工业基地,沈阳的“奉天造兵所”(今沈阳黎明机械厂前身)被日军控制生产军火。博物馆通过劳工的日记、锈蚀的日本制机床,揭露了殖民剥削的历史,同时也展示了抗日根据地军民自力更生制造武器的事迹。 1950年代:苏联援建与“一五计划”。展品有苏联援建设备模型、沈阳第一机床厂的首台车床、工人奖章。 “一五计划”时期(1953-1957),苏联援建的156个重点项目中有多个落户沈阳,如沈阳第一机床厂、沈阳电缆厂等。博物馆内一台1956年生产的C620-1普通车床,标志着中国机床工业的起步,展品旁的档案记录了苏联专家与中国工人合作的技术攻坚故事。 1960-1970年代:自力更生与“三线建设”。展品有手写设计图纸、大庆油田开采工具、三线工厂搬迁文物。 中苏关系破裂后,中国转向自主工业体系建设。沈阳的工厂承担了支援“三线建设”的任务,向西部迁移设备和技术人员。 展品中有一台用算盘辅助设计的机床图纸,体现了“蚂蚁啃骨头”精神。同时博物馆也记录了沈阳铸造厂为鞍钢、大庆油田提供重型铸件的贡献。 1980-1990年代:改革开放与国企转型。展品有首台国产数控机床、下岗工人证件、合资企业合同文本。 改革开放后,沈阳作为国企重镇面临转型阵痛。博物馆保留了1980年代沈阳第三机床厂研制的首台数控车床原型机,同时展出的下岗工人再就业培训证书,记录了90年代国企改革中普通工人的命运转折和国企的转型。 21世纪:智能制造与绿色转型,展品有工业机器人、新能源设备模型、3D打印部件。 近些年展品聚焦“中国制造2025”,展示沈阳新松机器人公司的工业机器人、风电叶片模型等。博物馆还通过影像资料,呈现老工业区(铁西区)从“锈带”向生态工业园转型的历程。 馆内还有很多特色展品。 中国自主研制的巨型锻造设备2万吨水压机残件,是重工业“大国重器”精神象征。 工人生活场景复原:1950年代工厂宿舍、大食堂饭票、工人俱乐部的老式电影放映机,展现工业文化的生活侧面。 劳模手记:全国劳模马恒昌小组的工作日志,记录“蚂蚁啃骨头”式技术革新历程。 中国工业博物馆件件展品,是中国工业从无到有、由小到大、由弱到强的见证,还原了工业浪潮中普通人的奋斗与牺牲,它既是东北老工业基地兴衰的缩影,也折射了中国从“制造大国”向“智造强国”跨越的百年历程。