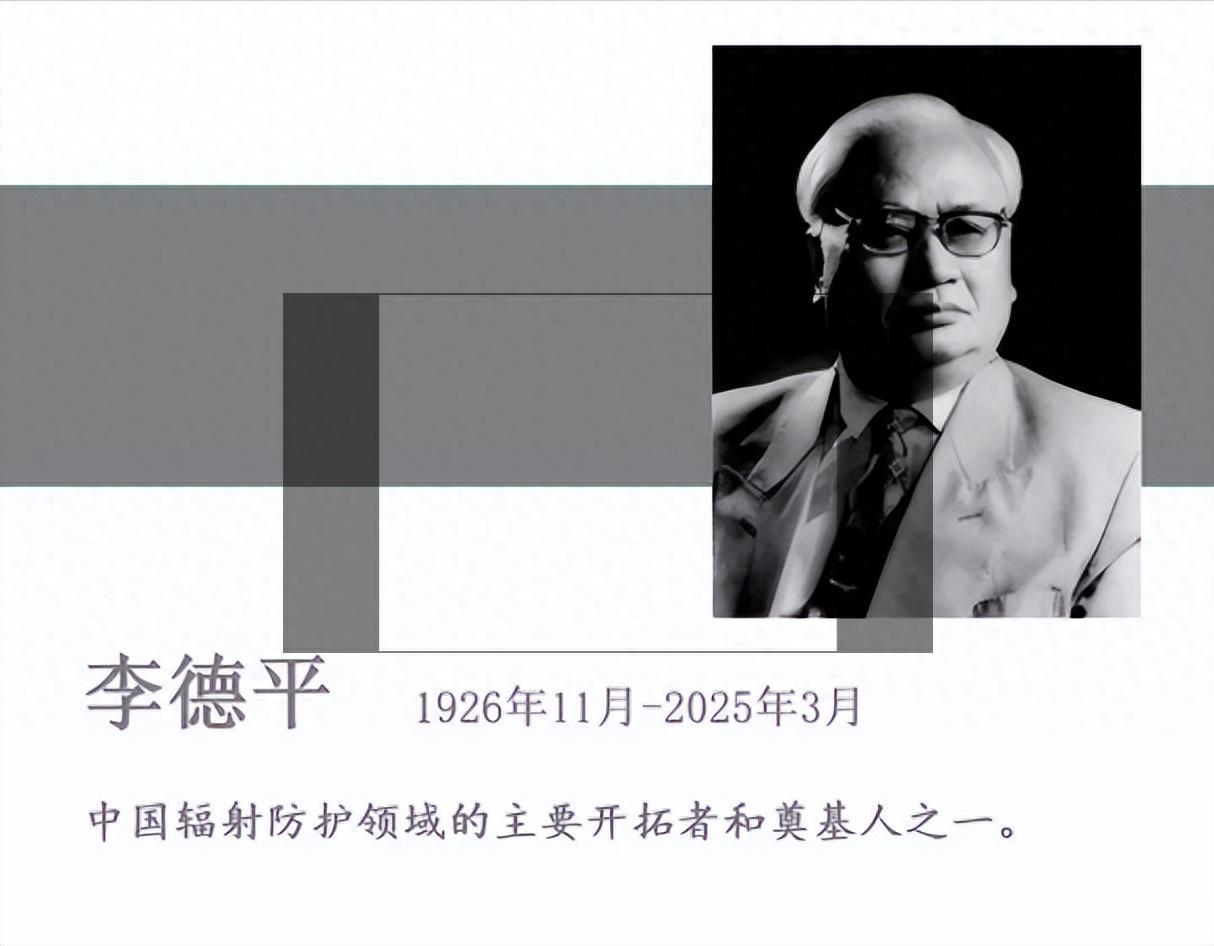

3月16日,99岁核防护泰斗,14亿人的“守护之星”就此陨落,他是伟大的共产党员,也是为了共和国奉献一生的前行者,他就是李德平。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1926年的北京,秋风萧瑟,一个注定与共和国命运紧密相连的孩子降生了,他叫李德平,出身于江苏兴化一个书香门第,先祖李春芳是明朝状元,父亲李继侗留学耶鲁,归国后成为新中国首批院士。 然而这样显赫的家世并未让李德平的童年安稳无忧,1937年,卢沟桥的枪声打碎了平静,他不过11岁,便随家人开始了颠沛流离的生活。 从北京到江苏,初中三年,他几乎没在教室里完整待过一天,高中更是全凭自学,在逃亡的路上啃着旧课本,战乱中的求知欲却从未熄灭。 1944年,他跋涉千里到昆明投奔父亲,进入西南联大先修班,次年,他凭着扎实的自学基础考入物理系,1948年毕业时,面对留美的机会,他选择了留下,决心用知识报效国家。 那一刻,22岁的他或许未曾想到,自己会成为守护14亿人安全的无名英雄,新中国成立之初,百废待兴,核技术领域一片空白。 1950年,钱三强来到清华大学物色人才,时任助教的李德平被校长周培源推荐,随即加入中国科学院近代物理研究所,开始了辐射探测器的研发之路。 当时,西方技术封锁严密,国内连基础设备都缺,他只能用最简陋的工具摸索前进,1952年,朝鲜战争局势紧张,美军疑似使用放射性武器,急需便携式探测器确认。 李德平带着团队,靠烧瓶改制水银泵,用废旧零件拼凑仪器,甚至亲手吹制玻璃管,日夜奋战,终于研制出新中国第一台便携式辐射探测器。 这台设备性能达到国际水平,不仅为战场提供了关键证据,还荣获中国科学院三等奖,从那一刻起,他与核防护事业结下了不解之缘。 1964年10月,罗布泊上空升起蘑菇云,中国第一颗原子弹试爆成功,李德平作为辐射物理研究室主任,第一时间赶赴现场,在恶劣环境中采集辐射数据。 那片荒漠风沙漫天,他却毫不在意,只为确保数据的准确,这些用生命换来的数字,成了核安全管理的重要依据,也让国际社会承认了中国核力量的存在。 此后,他又设计出零功率反应堆监测系统,为核工业奠定了技术根基,1980年,面对国外对中国仪器水平的轻视,他亲手打造了一台场效应管静电计。 从设计到焊接,每一步都亲力亲为,结果性能媲美德国设备,让外国同行刮目相看。 1985年,他当选国际放射防护委员会主委,连续三届任职,推动中国参与全球核安全标准制定,从被动的学习者到规则的制定者,他用行动让世界听到了中国声音。 李德平的贡献不仅在科研一线,还在于他晚年的教育与坚守,步入暮年,他放下实验器材,走上讲台,把毕生所学倾囊相授。 他培养的团队人才辈出,其中4人成为院士,11人担任总工程师,撑起了中国核安全的半壁江山。 即便80岁高龄,他每年仍坚持审查十余项核安全报告,97岁时还自学编程,跟学生探讨技术前沿,他常说,知识是唯一可以分享却不会减少的东西,这份信念贯穿了他的一生。 在核电站领域,他主持设计的秦山核电站首套防护系统运行40年未出事故,创造了安全纪录。 1986年切尔诺贝利事故发生后,他团队研发的高气压电离室监测网,精准捕捉到跨境辐射路径,为国际合作提供了宝贵数据,他的身影虽逐渐淡出实验室,却从未离开核防护事业。 2025年3月16日,北京的天空阴沉沉的,这一天,99岁的李德平因病逝世,消息传出,举国悲痛,中央电视台播报了他的生平事迹,屏幕上浮现出一个普通却伟大的名字。 网友们在网络上缅怀,有人说他是“14亿人的守护之星”,有人感叹直到他离开才知道他的存在,这位老人从战乱中走来,投身新中国建设,70余年未曾停歇。 从1926到2025,他用99年的生命,开辟了中国辐射防护的道路,3月16日,这颗巨星陨落,但他的技术遗产与奉献精神,已深深镌刻在共和国的发展史上。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:上观新闻2025-03-17 《中科院院士、国际著名辐射防护专家李德平逝世,享年99岁》