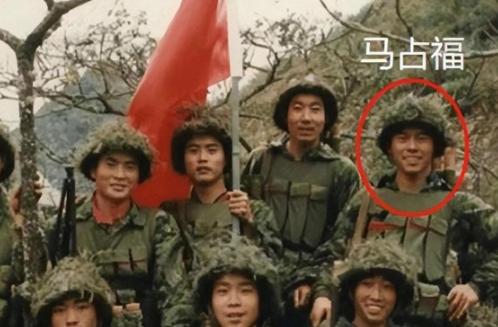

1987年,马占福为国捐躯,战后,团部来到他家看望英雄的母亲却找不到人,经打听才知道,马占福的母亲因为生活贫困正在沿街乞讨! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 马占福出生在青海一个贫穷的农村家庭,从小便在艰难环境中成长,1984年,他怀揣报国梦想参军入伍,成为人民解放军的一员,三年后,他随部队奔赴前线,参与对越自卫反击战。 战场上,敌军的火力异常凶猛,我方部队一度陷入被动,马占福临危受命,带领突击队直面敌阵,面对枪林弹雨,他没有片刻犹豫,毅然冲向敌方火力点。 即便身负重伤,他仍坚持战斗,最终用自己的生命为战友开辟了突围的道路,他的牺牲为任务的完成提供了宝贵时机,也为最终的胜利奠定了基础,年仅23岁的生命,就这样定格在了那片硝烟弥漫的土地上。 战争结束后,团部领导怀着崇敬与哀思,决定前往马占福的家乡慰问他的家人,他们希望通过探访,向英雄的母亲表达敬意,同时送上组织的关怀。 车队风尘仆仆地驶入青海那个偏远的小村庄,来到马占福家门前,然而,当他们推开那扇简陋的木门时,屋内却空无一人,马占福的母亲不在家中,这让前来探访的领导感到疑惑。 带着不解,他们走上街头,向村民打听情况,经过多方询问,一位邻居叹息着道出了真相:马占福的母亲因家境贫困,早已靠沿街乞讨维持生计。 这一消息如同一记重锤,砸在每个人的心头,英雄为国捐躯,他的母亲却在街头挣扎求生,这一对比让人既震惊又痛心。 马占福的家庭境况早在战前就已十分艰难,青海农村的生活条件本就艰苦,而他家更是贫困中的典型,母亲独自抚养子女,靠微薄的收入艰难维系生活。 马占福参军后,家中失去了一个重要的劳动力,经济状况进一步恶化,儿子牺牲的消息传来,对这位母亲而言无疑是晴天霹雳,失去至亲的悲痛尚未平复,生活的重担却接踵而至。 迫于无奈,她只能走上街头,以乞讨的方式度日,这样的处境,与马占福在战场上的英勇形成了鲜明反差,也让人们不禁思考:英雄的荣光为何未能照亮他母亲的生活? 团部领导得知这一情况后,迅速采取行动,他们为马占福的母亲送去了抚恤金,并协调地方组织提供帮助,尽力改善她的生活条件,有了这些援助,母亲的生活才稍稍稳定,不必再沿街乞讨。 然而尽管经济上的困境有所缓解,她心中却始终有一个未了的心愿——前往云南祭奠牺牲的儿子,由于路途遥远,费用高昂,这位母亲始终未能成行。 每每提及此事,她眼中总带着无尽的遗憾,时间流逝,25年后,马占福的弟弟马占贵终于攒够盘缠,代替母亲前往哥哥的墓前。 他站在墓碑前,寄托了对哥哥的思念,也完成了母亲多年未竟的心愿,这一举动,既是对亲情的延续,也是对英雄的缅怀。 马占福的故事,既是壮烈的牺牲,也是现实的写照,他用生命捍卫了国家的尊严,却无法改变家人贫困的命运,他的母亲,以柔弱之躯承受着丧子之痛与生活的磨难,令人肃然起敬。 战后组织的援助虽然缓解了她的困境,但未能完全弥补她内心的缺憾,马占福的弟弟最终代替母亲扫墓,也让人感受到亲情的力量穿越时光的温暖。 然而这一切都无法掩盖一个事实:英雄的荣光背后,他的家人曾长时间挣扎于贫困之中,这段历史提醒人们,在缅怀英雄的同时,也应关注那些为国家奉献后默默承受苦难的家属。 马占福的母亲因贫困乞讨的经历,或许只是个例,但它足以引发深思:如何让英雄的家属免于生活的窘迫,如何让他们的牺牲换来更切实的回报,这些问题,或许比单纯的纪念更加值得探讨。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:青海省税务局:牢记誓言挺膺担当 兴税征程续写荣光