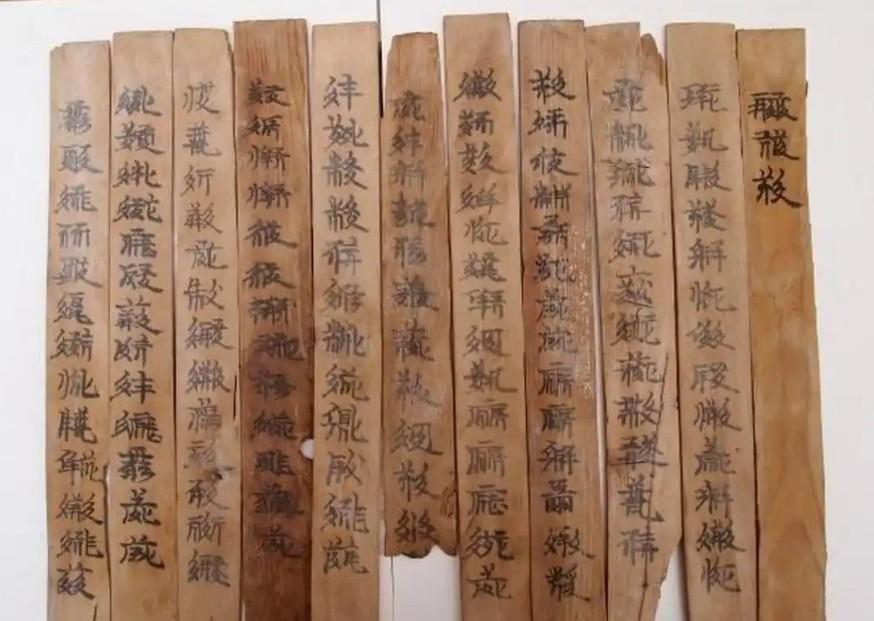

先秦没有纸张,竹简笨重不便,古人怎样记录海量信息? 在遥远的先秦时代,纸张尚未问世,竹简便肩负起了记录信息的重任。然而,竹简的笨重使用起来并不便捷,那么古人是如何记录下大量信息的呢? 在这种情况下,古人是如何记录下大量的信息和知识的呢?他们是否拥有一些特别的方法来克服这些困难?今天,就让我们一起深入探索,揭开这个历史谜团的面纱,了解古人在信息记录和传播方面的智慧和创造力。 竹简,乃是古人以竹子为原料,精心制作而成的书写材料。在选择竹子时,他们极为挑剔,偏好那些坚实且表面平滑的品种。 砍伐后,将竹子切割成条状,接着需经历多道繁复的工序,包括煮沸和晾干等,以去除其中的水分和杂质,确保竹简坚硬耐用。至于竹简的长度,并无固定标准,而是根据所载内容的多寡而定,通常介于20至30厘米之间。 在书写时,古人通常使用毛笔蘸取墨水进行书写。毛笔由动物的毛制成,具有良好的吸墨性能,能够在竹简上流畅地书写。至于墨水,它是通过将松烟或油烟与胶水混合制成的,具有很强的粘附力,并且能够经受时间的考验。 书写完毕后,人们会用绳索或皮带将竹简串联起来,形成一册册的“册”,便于保存和携带。虽然竹简显得有些笨重,但在先秦时期,它却是记录信息不可或缺的重要工具。 无论是政府发布的公文,还是记载历史的文献,亦或是私人间的书信往来,几乎所有的书写活动都可以借助竹简来完成。竹简的制作成本相对低廉,且便于大规模生产,因此原因在当时社会中得到了广泛的应用。 除了竹简,古代人还使用了多种其他材料来记录信息。木简与竹简类似,区别仅在于材质换成了木头,同样适用于书写。还有丝帛,这是一种由蚕丝制成的布料,手感柔软,便于携带,尽管成本较高,通常用于记载极其重要的文献或绘画。 甲骨文想必大家都有所耳闻,这是商朝时期的一种文字记录方式,主要刻写在龟甲或兽骨上。它们主要用于占卜以及记录重大事件。甲骨文的发现为我们研究商朝历史提供了极为宝贵的实物资料。 面对需要记录和保存的大量信息,古人确实有一套独特的整理方法。他们会根据内容对竹简或木简进行分类,并贴上标签进行标注,以便于查找。在一些重要的文献中,还会制作目录,记录各部分的标题和位置,从而快速定位所需内容。 为了确保这些珍贵的文献资料能够长期保存,古人会选择干燥且避光的地方存放,如地窖或密室等。 在先秦时期,知识的传播主要依赖于师徒间手把手的教学,以及通过口头讲授和聆听的方式进行的口耳相传。学者们通过讲学、辩论以及撰写著作,将知识代代相传。 由于竹简的携带和保存相对便利,学者们能够携带自己的著作四处游学,与各地的学者交流思想。而且官方也设立了专门的教育机构,比如太学和国子监,这些机构使用竹简作为教材,致力于培养各类人才。 它们不仅教授经典文献,如《诗经》、《尚书》等,还教授书写、算术等实用技能,为社会培养了大量的人才。这些教育机构在当时起到了非常重要的作用,不仅传播了知识,还促进了社会的进步和发展。 太学和国子监等教育机构不仅为贵族子弟提供了接受教育的机会,也逐渐向平民开放,使得更多有志之士有机会接受良好的教育。这些机构注重理论与实践相结合,鼓励学生参与实践活动,如农田劳作、工艺制作等,以培养他们的实际操作能力。 通过这些教育机构,许多杰出的人才脱颖而出,他们在政治、文化、科技等领域发挥了重要作用,推动了整个社会的进步和发展。尽管先秦时期的书写材料看似简朴,但古人的智慧和勤奋不容小觑。 正是借助这些材料,他们成功地记录并传承了大量信息。从竹简到丝帛,从甲骨到木简,每一种材料都承载着古人对知识的追求和对文明的贡献。正是这些看似笨重的书写工具,为我们留下了宝贵的历史遗产,使我们得以窥见先秦时期社会的各个层面。

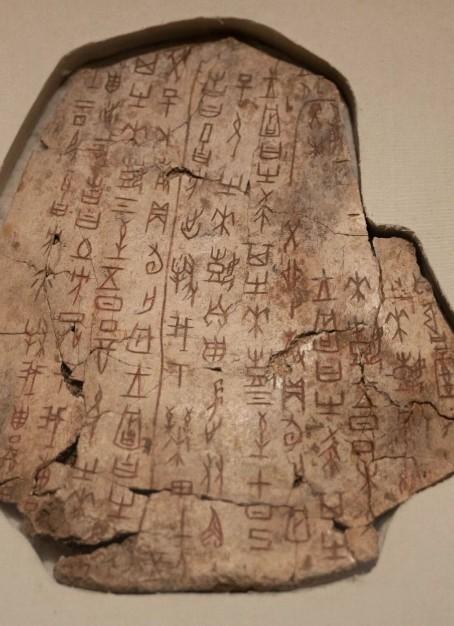

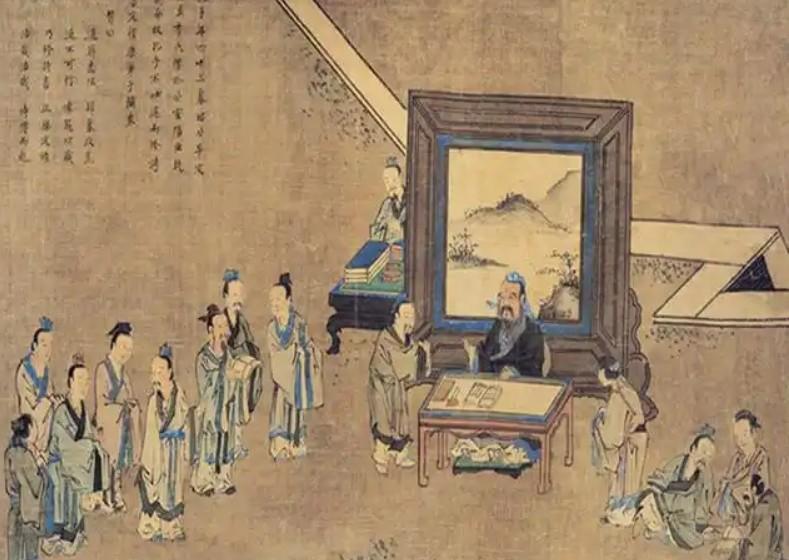

![搞历史的人,三观会不会受到古人影响?[doge]](http://image.uczzd.cn/2297502777037580324.jpg?id=0)