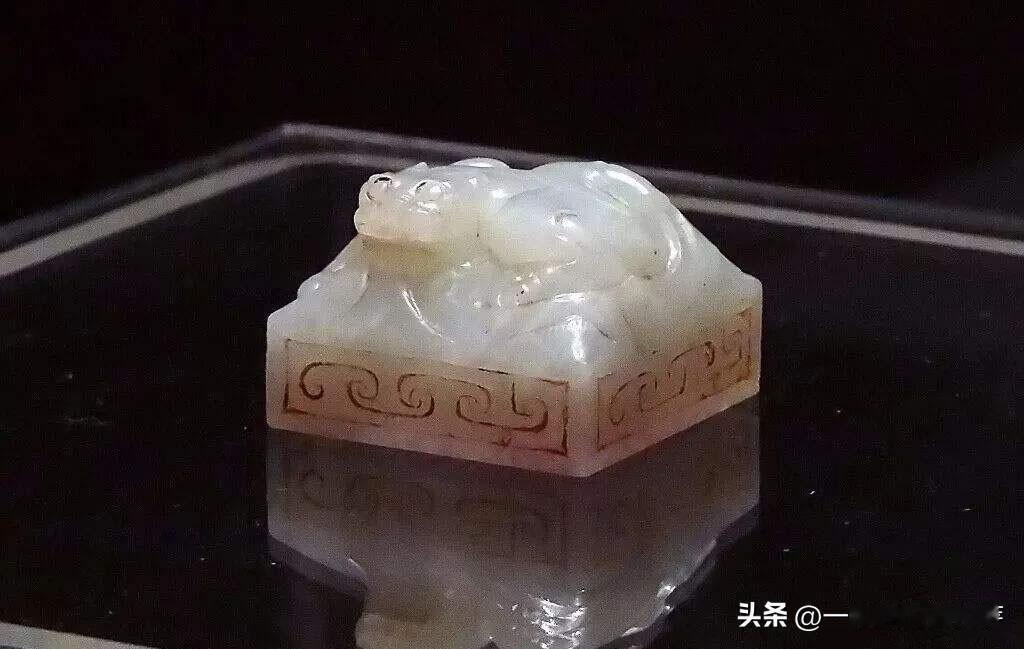

1968年,陕西一少年将自己在河里捡到的“皇后之玺”捐献给国家,得到20元奖励。没想到44年后,博物馆再次联系上他:你捐的是国宝,价值不可估量!特意邀请您来领奖! 1968年的秋天,陕西咸阳韩家湾公社迎来了一个平常的傍晚。13岁的孔忠良背着书包走在放学回家的路上,夕阳的余晖洒在田野上,给这个秋日增添了几分温暖。就在这时,一道奇特的光芒引起了他的注意。 顺着那闪烁的光芒,孔忠良走近查看。虽然表面上什么都没看到,但那微弱的光芒依然在土层下闪动。出于少年人天生的好奇心,他开始用手小心翼翼地挖掘。很快,一个坚硬的物体露出了一角。经过仔细清理,一枚晶莹剔透的玉质印章出现在他的手中。 这枚玉印方正规整,通体洁白无瑕。印面刻有几个字,顶部还雕刻着一个精美的兽形图案。对于年幼的孔忠良来说,这无疑是个稀奇的发现。他把玉印带回家,打算请人在上面刻上自己的名字,当作自己的印章使用。 这个想法很快被他的父亲孔祥发否决了。作为当地的大队干部,孔祥发曾多次接触文物工作者,对文物知识有一定了解。当他仔细察看这枚玉印的质地和工艺后,立即意识到这可能不是普通物件。特别是当得知玉印是在汉高祖陵园附近出土时,他更加确信这枚印章的重要性。 第二天一早,孔祥发就带着儿子和这枚玉印赶往西安,直接来到陕西省博物馆。在那里,专家们仔细查看后惊喜地确认,这竟是一枚西汉时期的皇后玉玺。经过详细询问出土地点和发现经过,父子二人当即表示愿意将玉玺捐献给国家。博物馆对他们的义举表示感谢,并给予了20元奖励。 这枚玉玺后来被证实为汉代吕后所用,是迄今为止发现的年代最早的皇后印玺。它不仅制作精美,还具有极高的历史研究价值。玉玺通体以和田羊脂白玉雕琢而成,印面阴刻"皇后之玺"四字,印钮雕刻着一只形态矫健的螭虎,展现出西汉时期精湛的玉器工艺。 这个看似普通的发现,最终成就了一段保护国家文物的佳话。一个13岁少年的单纯举动,为我国文物保护事业作出了重要贡献。这枚玉玺不仅是一件稀世珍宝,更是见证了普通百姓对文物保护的朴素情怀。 随着考古研究的深入,这枚西汉皇后玉玺的价值逐渐显现。专家们通过大量文献考证和实物对比研究,最终确认这枚玉玺正是西汉开国皇后吕雉所用。这一发现在考古界引起巨大轰动,因为它填补了中国古代皇后印玺研究的重要空白,是迄今发现最早的皇后玉玺实物。 2012年,为了褒扬在文物保护工作中作出贡献的普通群众,陕西历史博物馆开展了"寻找文物功臣"活动。工作人员通过档案查询,终于找到了44年前那位勇于献宝的少年孔忠良。当年那20元的奖励金,在当时虽然不算小数目,但与这件国宝级文物的历史价值相比,实在是微不足道。 博物馆特别邀请孔忠良重返博物馆参观。多年过去,当年的玉玺早已成为陕西历史博物馆的镇馆之宝之一。这枚玉玺不仅保存完好,更被列入国家一级文物名录。专业的解说员向孔忠良详细介绍了玉玺的考古价值:这枚玉玺方正端庄,以新疆和田羊脂白玉精心雕琢,玉质纯净,光泽如新。印钮上的螭虎雕工精细,形态生动,充分展现了西汉时期玉器工艺的最高水平。 在特别举办的致谢仪式上,博物馆向孔忠良颁发了"文物保护特殊贡献奖"。这个奖项不仅是对他当年义举的肯定,更是对全社会文物保护意识的一次有力提升。站在展柜前,已经年过花甲的孔忠良回忆起44年前的那个傍晚。那时的他还只是个懵懂少年,根本不知道自己发现的是何等珍贵的国宝,但在父亲的引导下,他做出了无比正确的选择。 这枚玉玺的重要性远不止于其艺术价值。它是研究秦汉时期帝后玺印制度的重要实物资料,为我们了解那段历史提供了珍贵的实证。更重要的是,这个发现背后的故事,展现了普通中国人对文物保护的朴素情怀和责任担当。 时光流转,当年那个偶然的发现,如今已成为中华文明的重要见证。这个故事告诉我们,文物保护不仅需要专业人士的努力,更需要每个普通公民的参与。正是千千万万个像孔忠良这样的普通人的无私奉献,才让我们的文化遗产得以完整保存,让历史的馈赠得以传承。