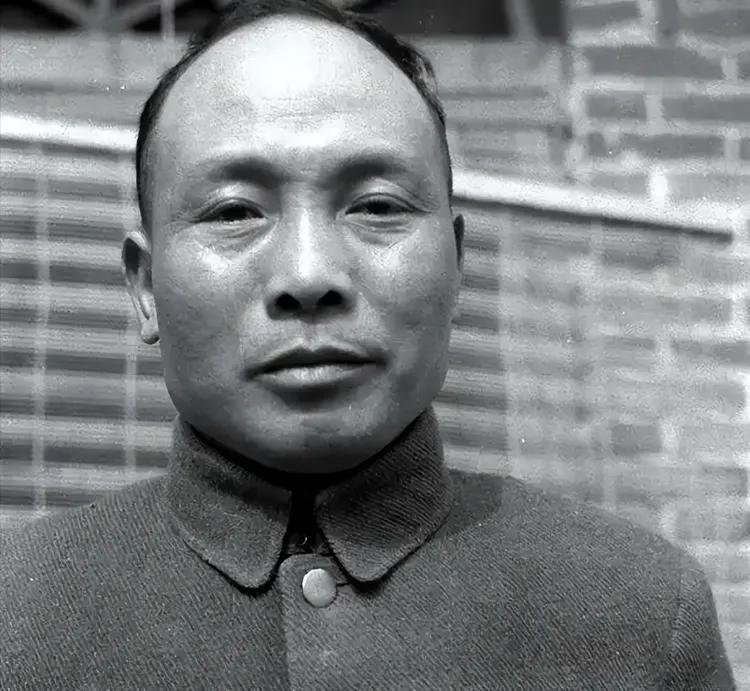

1915年,军阀王德庆娶15岁少女当小妾,谁知道刚嫁过去2年他就去世了。王德庆给小妾留下30万遗产,但是小妾面对巨款却转身找上王家大少爷表示自己要的不是钱!

在封建帝制下的旧中国社会,传统思想深深根植于社会的每一个角落。以“三纲五常”为核心的封建伦理强调“父为子纲”“夫为妻纲”,使得女性长期处于从属地位。男子三妻四妾被视为寻常事,而“女子无才便是德”的观念更是压制了女性的自我发展。这种格局直到辛亥革命之后才开始有所松动。然而,尽管1912年中华民国的建立标志着封建专制制度的终结,新思想尚未完全取代陈旧的社会习惯。

民国初期,社会变革仍步履维艰。男女平等和一夫一妻制的倡导未能立刻根除三妻四妾的陋习,许多女性依旧深陷旧制度的桎梏之中。特别是在社会动荡的年代,不少年轻女性因生活所迫或迫于权力威胁,被迫成为小妾,失去自由甚至面临生命危险。而军阀离世后,这些小妾或因继承遗产过上奢华生活,或因争夺财产而陷入复杂的家庭斗争。

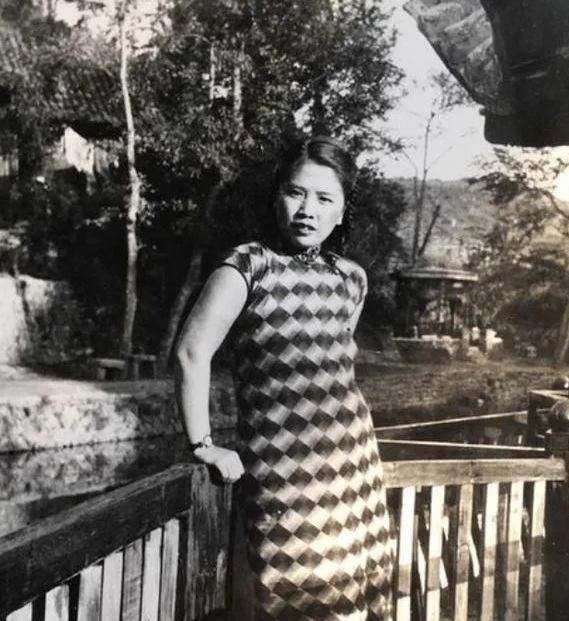

然而,在这样一个重男轻女的时代背景下,王仪贞的故事却是一抹亮色。她以军阀的小妾身份获得了30万遗产,这笔财富足以让她过上衣食无忧的生活。然而,年仅17岁的她选择了不同的道路。她毅然将遗产归还给原配的儿子,声明自己要去读书,而不是沉溺于财富中享乐。这一举动在当时的社会背景下显得尤为大胆而少见。

在那个动荡而陈旧的社会里,王仪贞的行为无疑是少见的。这一选择不仅是对个人命运的掌控,更是一种对新思想的追求。她用行动打破了女性被禁锢在传统角色中的观念,展现出追求独立、自我发展的决心。与财富和安逸生活相比,她选择了知识和进步的道路,这种选择彻底改变了她的后半生。

1917年的北方,寒风凛冽。军阀王德庆在一次征战途中不幸染病,尽管得到最好的医治,却仍未能挽回他的性命。在生命的最后时刻,这位叱咤一方的军阀留下了一份令人意外的遗嘱——他将30万大洋的遗产留给了他年轻的小妾王仪贞。

在当时的社会环境下,30万大洋是一笔惊人的财富。要知道,1915年时一块大洋就足以购买相当数量的生活物资,而30万大洋更是相当于现今上亿元的购买力。这样一笔横财落到一个年仅17岁的小妾手中,立即在当地引发了轩然大波。

消息传开后,流言四起。有人说王仪贞年纪轻轻就能得到如此优待,必定是用了什么手段;也有人揣测王德庆的死因是否与这个年轻的小妾有关。但这些流言很快就被王仪贞接下来的举动所打破。

在王德庆下葬后不久,王仪贞主动找到了王家的大少爷。让所有人都没有想到的是,面对这笔巨额遗产,这位年轻的寡妇没有表现出丝毫贪婪。她向王家大少爷表明,自己并不需要这么多钱财,只想继续完成求学的心愿。这个请求让王家上下都感到诧异。王仪贞的态度十分坚决。她说服王家大少爷,认为自己只需要维持基本生活就足够了,剩下的钱应该留在王家。

最终,在王仪贞的坚持下,王家大少爷收回了20万大洋,只留给她10万作为日后的生活费用。更让人惊讶的是,王仪贞并没有像其他寡居的女子那样,将自己终身困在王府之中。她选择了一条不同寻常的路——用这笔钱来完成自己多年来的求学梦想。

在封建伦理盛行的时代,“富贵之家”常被视为物质与精神的双重富足。曾国藩曾说:“吾不愿代代得富贵,但愿代代有秀才。”在他看来,读书不仅是个人修身立业的基础,更是家庭兴旺的源泉。他重视后辈的读书学习,以身作则,教导子孙知书识礼,并将读书视为最公平的道路。这种思想在晚清动荡中,依然启发了一代又一代的人,成为他们追求自我成长和改变命运的重要方式。

读书带来的变化潜移默化,却深远持久。许多人或许会认为读书无用,或感慨书本知识难以记住,但正如营养融入身体一般,知识同样滋养着人的灵魂。杨绛便是通过读书改变人生的典型例子。她出生在书香门第,从小酷爱阅读,认为一周不看书便是“白活”。东吴大学时期,杨绛在同龄人忙于装扮时,用时间练字,最终大有收获。她清楚人生目标,果断选择文学为志向,并在清华大学深造时,结识了才华横溢的钱钟书。两人志趣相投,成为夫妻,共同书写了一段相濡以沫的学术人生。

杨绛的坚定和果敢在她的求学和生活中体现得淋漓尽致。她拒绝了父亲让其学习医学或法律的建议,毅然选择文学;又在钱钟书获牛津大学公费留学机会时,放弃清华研究生学业,随夫远赴英国继续求学。她以自学精神专注于西方文学的研究,不愿因学院名额限制妥协。杨绛在书籍的陪伴下,即便处于人生低谷,依然保持精神的充实,展现出不凡的毅力。

民国时期,社会的变革为更多人提供了阅读和接受新思想的机会。出版业的蓬勃发展和白话文的普及,使阅读的受众范围逐渐扩大,从精英阶层向普通百姓延伸。杨绛等人的选择彰显了读书改变命运的可能性,印证了“知识就是力量”这一道理。读书或许不是唯一的出路,却是一条最公平的路。无论背景如何,只要坚持学习,都能为人生开辟新的可能性。