P1-5,麃孝禹碑

P6,潘锡基题跋麃孝禹碑(旧拓本)

【P1-5,麃孝禹碑】

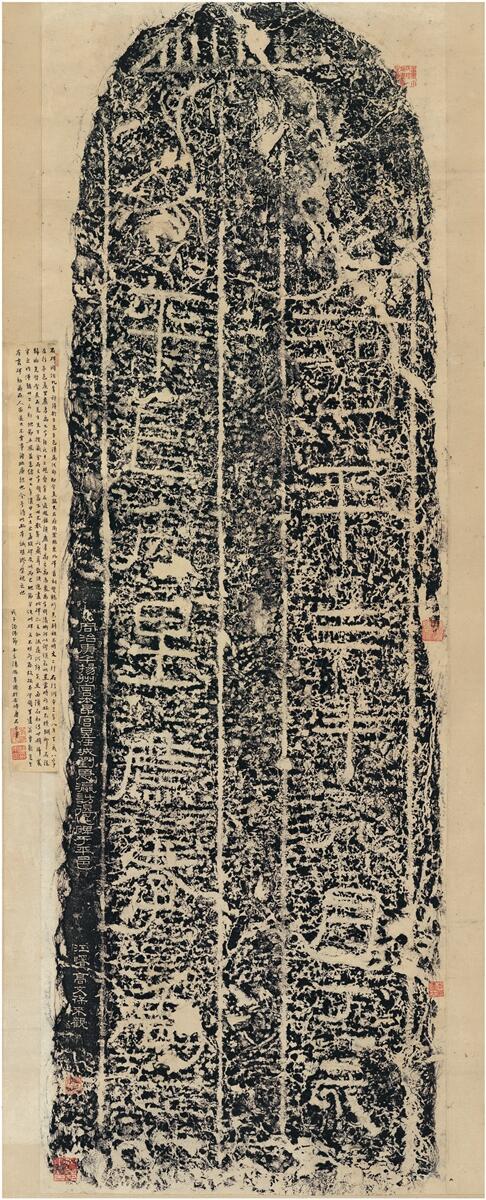

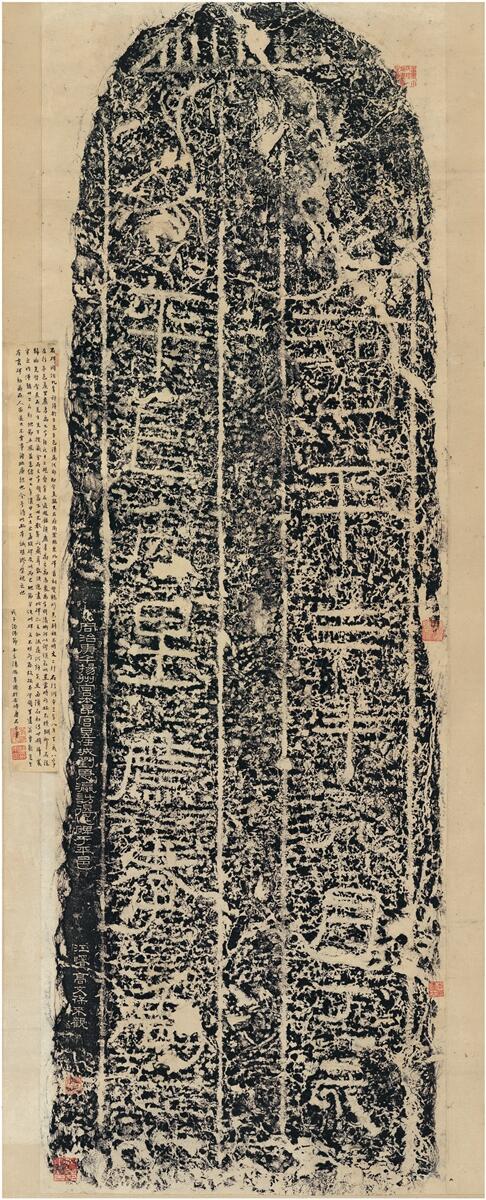

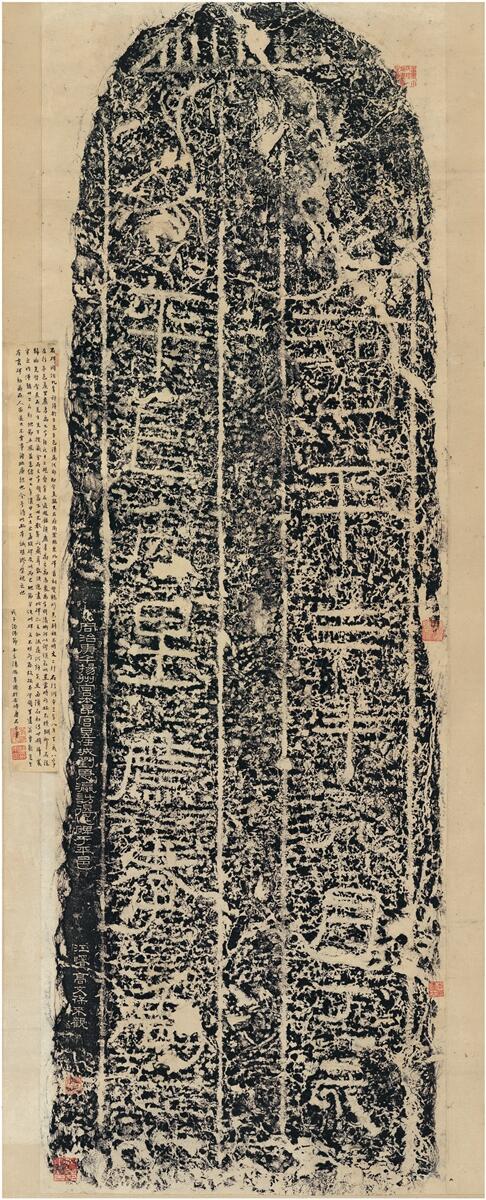

西汉

平邑出土

碑高147厘米,宽45厘米

1870年发现于山东平邑,为墓前之碑。

碑呈圆首长方形,碑阳阴线刻竖向三栏界格,顶端阴刻房檐形装饰。左、右界格上方各刻一鸟,左为鹤,右己泐,均阴刻。下方刻隶书,右为“河平三年八月丁亥”,左为“平邑成里麃孝禹”。

可知此碑立于西汉河平三年(前26年),是我国目前发现年代最早的汉碑。

碑阳左侧(P3)界格外刻有“同治庚午扬州宫本昂、宫昱,任城刘恩瀛访得此碑于平邑。江曙、高文保来观”题记。

从碑文上看不出麃孝禹的生平事迹,但可知平邑集是其居住之地,逝后葬于该处。

专家考证,从已发现的西汉墓碑中可以看出,该碑刻立于汉碑初兴之时,墓碑的定制尚未形成,因此该碑的形制、书丹、绘画等别具一格。

麃孝禹碑最早被发现并引起文物收藏者的高度重视始于清同治年间。同治九年(1870年),时任泗水县知县的扬州人宫本昂在一次走访平邑集时发现该碑(发现位置一说在原平邑集南,一说在今县城城西)。

自宫本昂发现该碑及其收藏价值的讯息传出后,寻访、拓片、收藏或窃此碑为己有的人纷至沓来。先是宫本昂收藏于学官,后易其弟宫昱手中。后任城人(今济宁)刘恩瀛又于平邑访得。几经辗转,又归属于南海李山农,深藏于济南城东流水街李氏汉石园内。到1920年又现于莒县的庄式如宅院中。抗日战争爆发后又一度失传。建国初期在济南成大汽车行又被发现,转藏于山东博物馆。

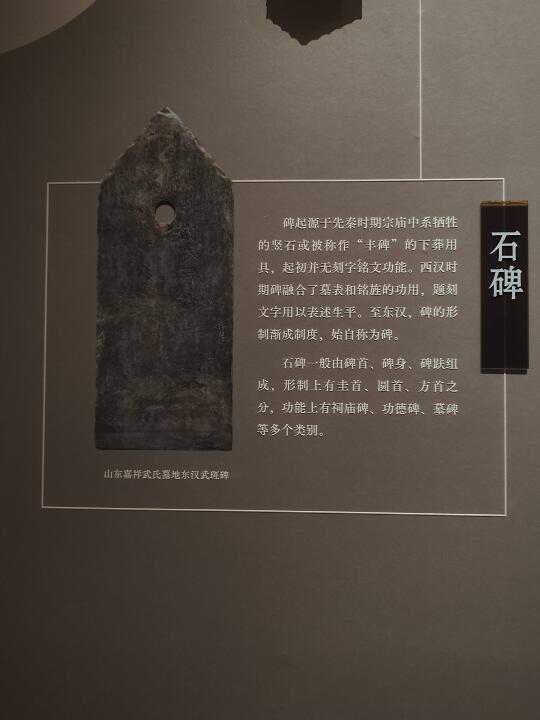

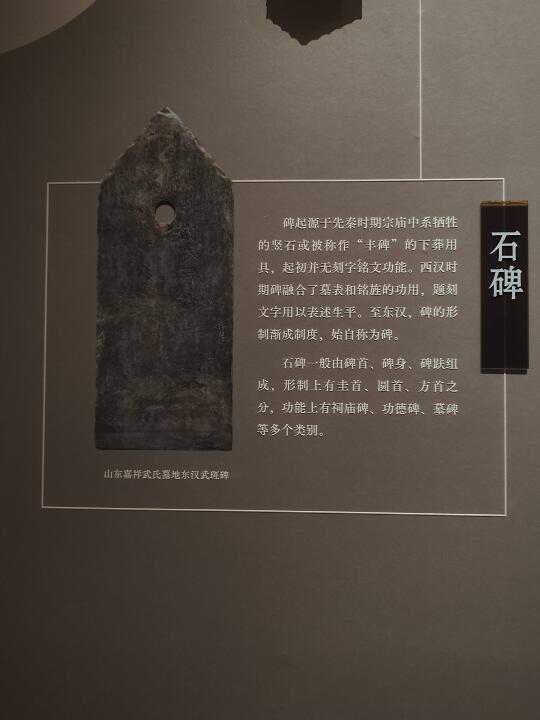

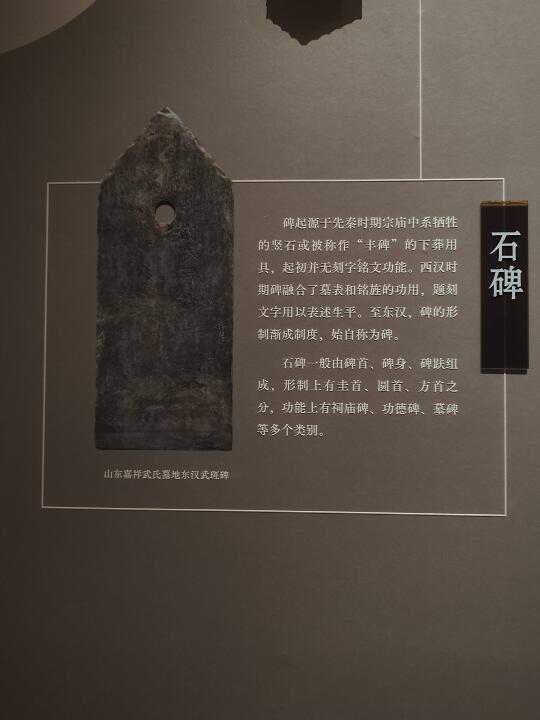

春秋战国时有一种特别的葬礼方式——将棺椁放入墓穴时,会用一种类似轳辘的支架来帮忙。这个支架用绳索拉着,慢慢把棺椁送入墓穴。等棺椁安葬好后,这个支架就被埋在墓穴里了。这种支架一般是木质或石质的,有一个共同的特点——上半部有一个圆洞,叫做“碑穿”。

后来,这种支架都改用石质的了,上面还会刻上墓主的姓氏、官职以及去世的年月等信息。不再是埋在墓穴里,而是立在坟前,这就是后来墓碑的雏形。

到西汉后期,出现了立于墓葬前的用于记述墓主人生平、功德的刻石,此类刻石后称石碑,谓之“墓碑”。于是就有了《麃孝禹碑》这样的刻字碑。

【P6,潘锡基题跋麃孝禹碑(旧拓本)】

鉴藏印:足庐珍藏书画金石印(朱) 南海潘氏(朱) 潘本立印(白) 万年青室(朱) 仁长之印(白) 番禺丁氏珍藏书画之章(朱) 金石同寿(朱)

此件为潘锡基旧藏,有其题跋。潘锡基,号足庐,南海人。近代广东金石收藏家。

山东省博物馆