柯庆施的烟瘾大。香烟不离手。他不喜欢喝酒。不喝茅台。只是偶尔喝几口老酒。除此之外,他没有什么更多的嗜好。

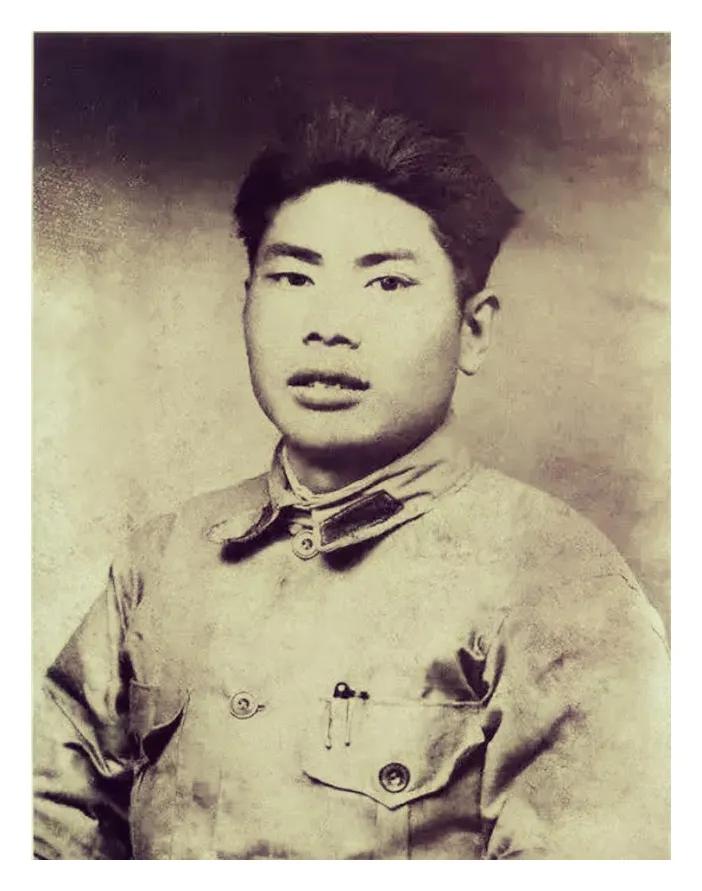

柯庆施,作为中国共产党早期的革命者之一,参与了无数波澜壮阔的历史事件。从青年时代起,他便投身于革命的洪流中,逐步走向了一个极具影响力的政治人物。 他的生命轨迹横跨了近三十年的历史,涵盖了中国共产党成立初期到新中国成立前夕的重大历史节点。在这段历史中,柯庆施不仅参与了众多重要的组织建设和军事活动,更以卓越的政治智慧和决策力,为中国革命的胜利贡献了自己的力量。 柯庆施1920年进入上海外国语学社学习,并在同年加入了中国社会主义青年团。这段经历为他日后的革命活动打下了思想基础,也使他在年轻时就接触到了革命的理念与精神。进入中国社会主义青年团后,柯庆施迅速成长,并被派往莫斯科参加了远东各国共产党及民族革命团体第一次代表大会。这次大会不仅让他见识到国际共产主义运动的广阔视野,还为他后来的革命事业奠定了更为坚实的理论基础和国际视野。 回国后,柯庆施开始全身心投入到中国革命的实际工作中。1922年,他加入了中国共产党,标志着他将革命理想付诸实践的决定性一步。随即,他被派往安庆和芜湖,负责建立青年团的组织。这个时期,正是中国共产党在全国范围内扩展力量的关键时期,柯庆施在这一过程中发挥了不可或缺的作用。 1924年,柯庆施回到上海,在中共中央秘书处工作,并且在冬季前往苏联海参崴,为华工工作。这一段时间,柯庆施深刻感受到中共与国际共产主义运动的紧密联系,同时也锻炼了他在复杂环境中协调与组织的能力。经历了这些磨砺后,他逐渐成为党内重要的干部,具备了处理复杂局面的能力。 1927年8月,柯庆施任中共安徽省委书记,这一任职标志着他正式进入了地方党组织的领导层。在安徽的工作中,柯庆施不仅加强了党的组织建设,还通过一系列政治斗争和群众工作,扩大了党的影响力,并为后续的军事行动提供了坚实的政治支持。此时的柯庆施已经显示出其极强的组织能力和对政治局势的敏锐洞察力。 1928年秋,柯庆施被调往上海,任中共上海闸北区委书记。上海是当时的革命中心,任务繁重而复杂。在这里,他面临着强敌的压力,也要处理众多工人运动和革命活动的协调工作。这一段工作经历,使柯庆施积累了宝贵的经验,也为他后来的革命斗争积蓄了力量。 1929年秋,柯庆施被派到鄂东南,参与组织大冶兵暴。经过一番艰苦的斗争,他帮助大冶兵暴取得了胜利,进一步巩固了党在江西一带的基础。此后,柯庆施担任了红八军的政治部主任,并且在1931年夏,担任了中共中央秘书长,参与到党的战略决策中。这一时期,柯庆施在军事与政治两方面都发挥了重要作用。 从1933年到1935年,柯庆施先后担任了中共河北省委军委书记、组织部长等职务。在这一过程中,他不但参与了组织建设,还深入到了抗日战争的准备工作中。1935年5月,柯庆施被任命为中共中央北方局组织部长,继续发挥他在组织工作中的巨大作用,为党在北方的各项工作打下了坚实的基础。 1937年,随着抗日战争的全面爆发,柯庆施到达延安,参与了党内重要的领导工作。他先后担任了中共中央党校副校长、中央统战部副部长等职务,为党的思想教育和团结工作作出了巨大贡献。在此期间,柯庆施对党内干部的培养和革命思想的传达起到了积极推动作用。 抗战胜利后,柯庆施在晋察冀边区担任行政委员会财委副主任,随后在1947年进入石家庄市,成为市长。1949年5月,他担任了南京市副市长、市长以及中共南京市委书记,继续为新中国的建设和发展贡献力量。 上海市委机关大楼的办公室里,烟雾缭绕。柯庆施坐在宽大的办公桌前,正在认真审阅文件。桌上的烟灰缸里,几支烟蒂整齐地躺着,还冒着最后一丝青烟。这是上世纪五十年代末的一个普通工作日,作为上海市委第一书记的柯庆施,习惯性地从口袋里掏出一支烟,点燃,深吸一口,继续投入到繁忙的工作中。这些细节,在机关干部中广为流传,成为了解柯庆施工作习惯的一个窗口。 在那个年代,许多高级干部都有饮酒的习惯,尤其是在公务应酬场合,茅台酒更是少不了。然而,柯庆施却与众不同。在各种公务场合,当其他人举杯畅饮时,他总是礼貌地表示自己不胜酒力,最多浅尝几口老酒,以示敬意。这种不随大流的作风,在当时的领导干部中颇为少见。 不过,柯庆施偶尔也会品尝几口老酒。这通常发生在较为私密的场合,比如与老同志叙旧时。但即便在这种情况下,他也只是象征性地饮上一小口,从不贪杯。相比之下,他手中的香烟却从未间断过。即便是在饭桌上,他也会在饭前饭后点上一支烟,这个习惯几乎成了他的标志性动作。 最终,烟瘾成为了人们记忆中柯庆施最鲜明的个人特征之一。在众多的历史照片和回忆资料中,他手握香烟的形象被反复提及,成为了解这位领导人物性格特点的一个重要窗口。这个特殊的习惯,与他简朴的生活作风和专注的工作态度一起,构成了一幅完整的人物画像。