1976年初,济南军区政委接到一通电话,得知“某人抵达了济南”。军区设宴款待,该人又给政委打来电话,非要政委作陪。政委把警卫员叫来,讲:“无论谁来找我,就说我不在家。他想要吃吃喝喝,我可咽不下去。”

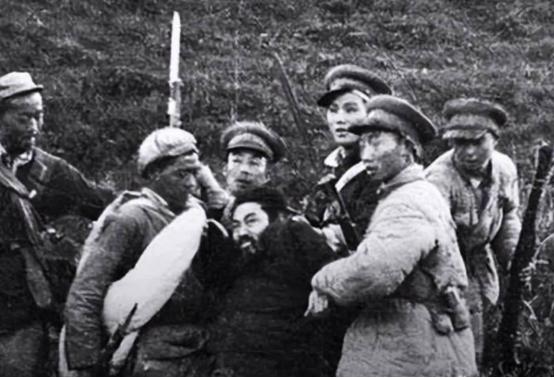

1976年的初春,济南城依旧寒意料峭。一通电话打进了济南军区政治部,电话那头传来了一个消息:一位当时颇有权势的"红人"抵达了济南。这位"红人"打着工作视察的名义来到齐鲁大地,而军区按照惯例必须做出接待安排。 消息很快传到了军区政委肖惠存的办公室。作为新调任不久的军区政委,肖惠存对这样的接待并不陌生。然而,当得知这位"红人"特意要求他务必出席陪同用餐时,肖政委的态度却异常坚决。 他立即把警卫员叫到办公室,语气严肃地下达了一个明确的指示:无论谁来找,就说他不在家。 "他想要吃吃喝喝,我可咽不下去。"肖政委的这句话掷地有声。 在当时的特殊历史背景下,这样的表态体现了一位军队高级干部的鲜明立场。那个年代里,一些人仗势欺人、借机敛财的行为并不少见,但肖惠存始终保持着自己的政治操守和道德准则。 肖望东,原名萧惠存,1910年8月25日生于江西省庐陵县(今吉安)淡江村的一个贫困农民家庭。出生在这样一个艰难的环境中,肖望东从小便深知生活的困苦。4岁时,父亲早逝,家庭失去了支柱,他不得不依靠堂叔的资助来完成学业。在私塾度过了四年求学时光后,因家境贫困,最终不得不中断学业,开始以徒工的身份谋生。 尽管受限于家庭的贫困和社会条件的局限,肖望东始终未曾放弃自己对知识与进步的渴望。青年时期的他,早早接触到了革命的火种。1927年11月,年仅17岁的肖望东加入了中国共产主义青年团,并于同年顺利转为中国共产党党员。正是这一转折点,开启了他与中国工农红军的深厚联系。肖望东投身革命的道路,显然不仅仅是为了追求个人的理想,他的选择,也代表了那个时代许多青年投身革命、为民族解放而奋斗的共同心声。 在中央苏区,肖望东积极参与了红军的建设,并在反“围剿”的战斗中崭露头角。在这段激烈的战斗生涯中,肖望东担任了红三军师教导队、军教导大队政治委员,以及红一军团无线电队、卫生部的政治委员等职务。面对不断升级的战斗,他以坚定的信念和出色的组织才能,指挥部队参与了无数艰难的战斗。尤其是在反“围剿”战斗中,肖望东因左手负伤而致残,但他并没有因此而退缩。尽管受伤,他依然坚持奋战,为红军的胜利贡献了自己的一份力量。这份无畏与坚毅,成为他一生中不可磨灭的革命印记。 抗日战争爆发后,肖望东的革命斗争进入了新的阶段。随着战局的变化,他被调往鄂豫皖边的红28军,担任政治部主任及第4支队政治部主任。在抗日战场上,肖望东发挥了极为关键的作用。他不仅成功执行了抗日民族统一战线政策,还成为豫东地区抗日活动的重要推动者。尤其是他带领部队组建新四军抗日先遣大队,并亲自担任大队长兼政治委员,带领部队在河南地区开展了游击战。这一时期,肖望东的部队被誉为“肖大队”,以其英勇作战、团结奋进的精神,成为了抗日战线上一道亮丽的风景线。 在随后的几年里,肖望东继续在新四军与八路军中担任重要职务,包括新四军第6支队、八路军第4纵队政治部主任,以及新四军第4师、第2师兼淮南军区政治部主任等职务。他不仅在战斗中屡立战功,还为党组织建设和群众工作做出了大量的贡献。肖望东的军事才能和政治敏锐度,使他成为了抗日战线上的重要领导者,为中国抗日战争的胜利做出了卓越贡献。 解放战争期间,肖望东的领导能力得到了进一步的锤炼与展示。1948年,他在淮南军区担任政治委员兼区委书记,后转任山东军区第7师政治委员。在莱芜战役中,肖望东的指挥对战役的胜利起到了至关重要的作用。他不仅在战略决策上展现出卓越的眼光,而且在部队士气的激励和战斗指挥中,充分发挥了他的领导才能。这一战役的胜利,不仅为解放战争的进一步推进创造了条件,也让肖望东成为了党内和军中备受推崇的重要人物。 随着新中国的成立,肖望东继续在军事与政治领域发挥重要作用。1949年3月,肖望东担任中共苏北区委和苏北军区书记、政治委员,积极筹备渡江战役,并为主力部队的胜利做出了重要贡献。战后,肖望东先后担任了中共江苏省委副书记、江苏军区第二政治委员、华东军区政治部副主任等职务,直至最终成为济南军区第一政治委员和中共中央军委委员。 在革命的不同历史阶段,肖望东始终保持着高度的政治敏感性和军事决断力。1955年,他被授予中国人民解放军中将军衔,荣获二级八一勋章、一级独立自由勋章和一级解放勋章等多项荣誉,充分肯定了他在中国革命事业中的卓越贡献。1988年,肖望东再次被授予一级红星功勋荣誉章,以表彰他为革命事业的无私奉献。 1989年5月11日,肖望东在北京逝世,享年79岁。他的一生,永远铭刻在中国革命的历史长河中,成为后人缅怀和学习的榜样。