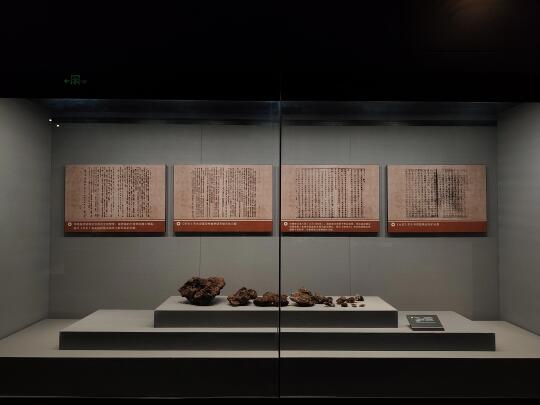

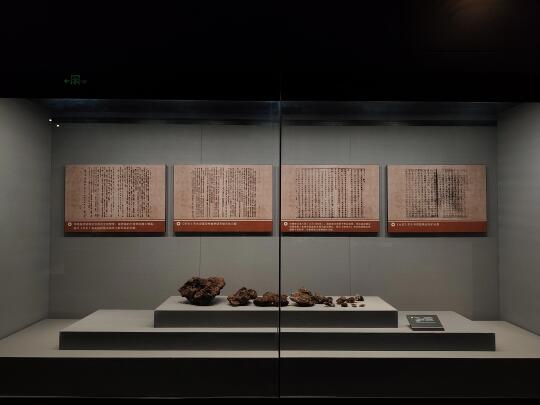

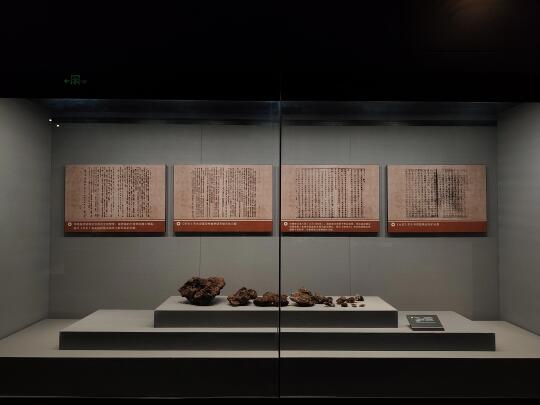

【北宋铁钱】

1996年12月,胶州市政府宿舍工地共出土铁钱约30吨,铁钱锈蚀严重结成了团,其中最大的一块重约16吨。能辨清字迹的有圣宋元宝、崇宁通宝、崇宁重宝、大观通宝、政和通宝,都为北宋徽宗时期的铸币。

在胶州板桥镇遗址内出土的铁钱、铜钱的数量非常大。据统计,累计出土的铁钱多达40余吨。

对于这些铁钱的来源,专家有多种推测。宋金战争中,宋朝的人将这些钱币掩埋于此,此外,还有可能是房屋坍塌后掩埋住的,之后也再未挖出。由于这些钱币都是流通过的,也有人认为可能是用于集中销毁。被普遍认可的一种观点是反映板桥镇对外贸易的繁荣景象。

板桥镇遗址作为历史一个古港,它见证了青岛海上丝绸之路的发展,也为青岛海上丝绸之路寻踪提供了重要的依据。

市舶司是中国古代官署名,负责对外(海上)贸易之事。根据记载宋代重视海外贸易,开宝四年(公元971年)在广州设市舶使,掌海上贸易。徽宗崇宁元年七月又在杭州、明州(今宁波)、密州(今山东胶州)、秀州(今上海淞江)等地设市舶司,负责检查进出船只商货、收购专卖品、管理外商。当时的密州市舶司就设在板桥镇(今胶州市区),是北方唯一的市舶司。

市舶司属于中央政府直接管辖管理,收税也相对独立于地方,而所收的税也一般由自己保管,从而用来购买一些象牙等外来贵重物品。

板桥镇是唐初武德年间设置,北宋始以板桥镇主簿兼胶西县事。自然地理位置优越,是南北海陆交通的咽喉。

除了1996年发现了30吨北宋时期的铁钱,2009年的板桥镇遗址考古发掘出北宋时期的文物和建筑群,则进一步填补了青岛地区北宋时期缺少实物证据的空白。

考古人员先在距离地面下3米处发现了宋代的青砖铺的地面,接着又发现了北宋时期的建筑群,还有一些完整的墙壁和部分墙基。而墙壁上用的青砖规格十分统一,砖块的长度为24厘米,宽为12厘米,厚为4厘米,而且布局非常讲究。

考古人员还清理出了一段17米长北宋时期残留下来的长廊,而长廊的两侧出现多间房屋墙壁和墙基,可以看出此处是当时板桥镇市舶司附近的雄伟建筑。在现场还发掘出了房脊顶上的龙形标志和铜镜等众多文物。

考古发掘中,还发现了明显的独轮车车痕,这也充分证明了当时的物流与交通繁忙,这也证实了当时对外贸易的繁荣程度。

板桥镇的外贸以东北亚为主,高丽占重要地位,所以板桥镇建立了“高丽亭馆”,接待高丽客人。板桥镇甚至还与中东地区的国家进行贸易。中东三娘子的故事也流传到了板桥镇。

青岛博物馆